문진국 의원 ‘산재 미보고 적발 건수’ 공개

건강보험공단, 119, 자진신고 통해 70%

정부 감독은 14.5%…‘신고센터’ 접수 1건뿐

건강보험공단, 119, 자진신고 통해 70%

정부 감독은 14.5%…‘신고센터’ 접수 1건뿐

산업재해가 발생해도 이를 감독관청에 보고하지 않고 은폐하는 산업재해 미보고 건에 대한 적발이 늘어나는 추세지만 고용노동부가 사업장 감독 등으로 직접 적발하는 경우는 7건 중 1건에 그쳤다.

11일 국회 환경노동위원회 소속 문진국 의원(새누리당)이 고용노동부에서 제출받은 자료를 보면, 지난해 산재 미보고 적발 건수는 736건으로 2014년보다 10건 늘었다. 산업안전보건법은 '3일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 발생한 경우' 사업주가 관할 지방고용노동청에 산업재해조사표를 작성·제출하도록 하고 있다. 이를 따르지 않다가 적발되면 사업주는 300만~1000만원의 과태료를 내야 한다.

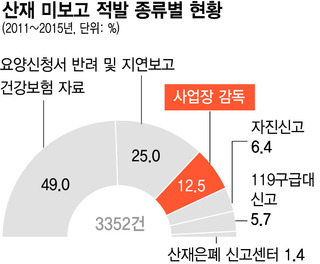

그러나 고용부가 산재 은폐를 직접 적발하는 경우는 많지 않았다. 지난해 산재 은폐 적발 경위를 살펴보면 건강보험공단이 부당이득금을 환수하는 과정에서 적발한 경우가 196건(26.6%)으로 가장 많았다. 산재가 보고되지 않으면 건강보험으로 적용돼 사업주가 부담해야 할 산재 보험료를 국민이 부담하는 셈이 되기 때문에 건강보험공단은 산재 은폐를 적발해 한 해 평균 600억~700억원을 환수한다. 지난 5년간(2011~2015년) 적발된 산재 미보고 건수(3352건) 가운데 49%(1644건)가 이 과정에서 드러났다.

지난해에는 119 구급대 신고 자료(167건, 22.7%)와 자진신고(149건, 20.2%)로도 산재 은폐가 많이 드러났다. 재해 노동자의 산재처리 요구를 거부하거나 지연하는 과정에서 적발되는 경우도 116건(15.8%)이었다. 그러나 고용부가 사업장을 직접 감독해 산재 은폐를 적발한 경우는 107건(14.5%), 6개 지방고용노동관청이 운영하는 ‘산재 미보고 신고센터'로 접수된 산재 은폐는 1건(0.1%)에 불과했다.

문진국 의원은 “지난 5년간 산재 은폐 적발 경위를 따져봐도 고용부의 사업장 감독(417건)이나 신고센터(46건)를 통한 적발은 13.8%에 그쳤다”며 “산재 은폐가 만연한 데도 고용부가 사실상 방치하는 것 아니냐”고 지적했다. 현재 공식 산재는 약 9만건으로 집계되지만, 실제 산재는 10~30배 많을 것으로 노동계는 추정하고 있다.

고용부는 오히려 ‘산재 발생 신고제도’를 완화하는 내용을 담은 산업안전보건법 시행규칙 개정안을 입법 예고했다가 논란이 일자 한발 물러서기도 했다. 고용부는 지난 4월 개정안을 입법예고하며 사업주의 산업재해 발생 신고대상을 ‘휴업 3일 이상’에서 ‘휴업 4일 이상’으로 축소했고, 산재가 발생했는데도 1개월 이내 보고하지 않으면 즉시 과태료를 부과하던 것을 ‘고용부 시정지시 뒤 15일 이내’에 보고하면 과태료 부과를 유예하기로 했다. 노동계가 “개정안이 시행되면 산재 은폐를 적발하던 다양한 경로가 사업주에게 면죄부를 주는 통로로 뒤집힐 것”이라고 강력반발하자, 결국 고용부는 지난 6일 기존안을 유지하되 안전관리체계가 없는 소규모 사업장에서 처음 산재가 발생한 경우엔 시정기회를 부여하는 것으로 개정안을 다시 바꿨다. 정은주 기자 ejung@hani.co.kr

그러나 고용부가 산재 은폐를 직접 적발하는 경우는 많지 않았다. 지난해 산재 은폐 적발 경위를 살펴보면 건강보험공단이 부당이득금을 환수하는 과정에서 적발한 경우가 196건(26.6%)으로 가장 많았다. 산재가 보고되지 않으면 건강보험으로 적용돼 사업주가 부담해야 할 산재 보험료를 국민이 부담하는 셈이 되기 때문에 건강보험공단은 산재 은폐를 적발해 한 해 평균 600억~700억원을 환수한다. 지난 5년간(2011~2015년) 적발된 산재 미보고 건수(3352건) 가운데 49%(1644건)가 이 과정에서 드러났다.

지난해에는 119 구급대 신고 자료(167건, 22.7%)와 자진신고(149건, 20.2%)로도 산재 은폐가 많이 드러났다. 재해 노동자의 산재처리 요구를 거부하거나 지연하는 과정에서 적발되는 경우도 116건(15.8%)이었다. 그러나 고용부가 사업장을 직접 감독해 산재 은폐를 적발한 경우는 107건(14.5%), 6개 지방고용노동관청이 운영하는 ‘산재 미보고 신고센터'로 접수된 산재 은폐는 1건(0.1%)에 불과했다.

문진국 의원은 “지난 5년간 산재 은폐 적발 경위를 따져봐도 고용부의 사업장 감독(417건)이나 신고센터(46건)를 통한 적발은 13.8%에 그쳤다”며 “산재 은폐가 만연한 데도 고용부가 사실상 방치하는 것 아니냐”고 지적했다. 현재 공식 산재는 약 9만건으로 집계되지만, 실제 산재는 10~30배 많을 것으로 노동계는 추정하고 있다.

고용부는 오히려 ‘산재 발생 신고제도’를 완화하는 내용을 담은 산업안전보건법 시행규칙 개정안을 입법 예고했다가 논란이 일자 한발 물러서기도 했다. 고용부는 지난 4월 개정안을 입법예고하며 사업주의 산업재해 발생 신고대상을 ‘휴업 3일 이상’에서 ‘휴업 4일 이상’으로 축소했고, 산재가 발생했는데도 1개월 이내 보고하지 않으면 즉시 과태료를 부과하던 것을 ‘고용부 시정지시 뒤 15일 이내’에 보고하면 과태료 부과를 유예하기로 했다. 노동계가 “개정안이 시행되면 산재 은폐를 적발하던 다양한 경로가 사업주에게 면죄부를 주는 통로로 뒤집힐 것”이라고 강력반발하자, 결국 고용부는 지난 6일 기존안을 유지하되 안전관리체계가 없는 소규모 사업장에서 처음 산재가 발생한 경우엔 시정기회를 부여하는 것으로 개정안을 다시 바꿨다. 정은주 기자 ejung@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)