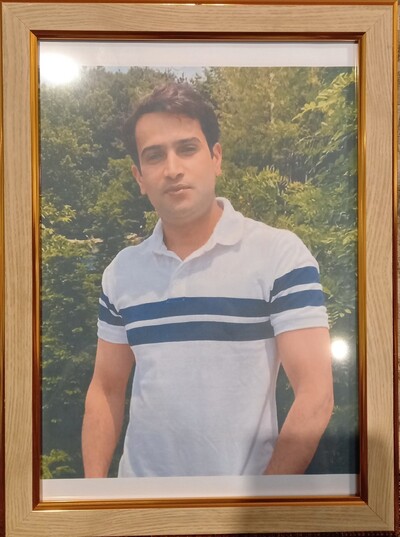

고 선딥 네팔인 이주노동자. 2013년 한국에 온 그는 최근 대전의 공장에서 불의의 사고로 숨졌다. 김형효 주주통신원 제공

지난 2002년 불법체류하다 합법체류 자격을 얻은 뒤 한국어 교재를 만들고 싶다고 밝힌 네팔인 이주노동자가 있었다. 필자는 네팔인을 위하여 최초로 한국어 교재인 <더 투 웨이 가이드 북>(THE TWO WAY GUIDE BOOK)을 기획해서 제작하는 일에 참여하면서 그 노동자와 첫 인연을 맺었다. 교재는 한국인은 네팔어를, 네팔인은 한국어를 배울 수 있도록 구성했다. 훗날 그 노동자의 초청으로 네팔 현지를 방문해 한 달간 머물기도 했다.

그 덕분에 뜻하지 않게 네팔어를 배운 나는 네팔인 아내와 결혼하며 깊은 인연을 이어가게 되었다. 지금은 아내와 함께 대전역 인근에서 네팔·인도 레스토랑을 운영하고 있다. 수원에 있던 집은 네팔인 여성 쉼터로 개방했고, 대전역 주변 식당 인근에 네팔커뮤니티센터를 열어 네팔인을 돕고 있다. 많은 네팔 이주노동자들과 만나며 그들의 희로애락을 접하며 어려움을 가능한 해결해주기 위해 애쓰고 있다.

그러나 불의의 사고나 불가항력에 가까운 일들에는 어쩔 수 없는 한계를 느끼기도 한다. 때때로 지인들에게 불편을 하소연해 나의 의지와 무관한 도움을 많이 받기도 한다. 그것은 내가 받는 것은 아니지만 결국 내가 요청한 도움이라 결국 나의 빚이라는 마음으로 살아가고 있다. 나날이 빚을 청산하며 사는 것이 아니라 빚을 늘리며 사는 꼴이다. 한국에 와서 지내는 모든 이주노동자들의 안녕을 빌고 네팔 이주노동자들의 무사귀환을 늘 기원한다.

오늘 소개하는 안타까운 사연의 주인공 선딥(푸델 시바 하리)은 2013년 한국에 첫발을 내디뎠다. 그는 최근 대전 서구의 한 사업장에서 불의의 사고로 숨졌다. 그는 네팔 서부의 빠르밧 지구 출신이다. 한국인들에게 많이 알려진 포카라라는 유명 관광지 인근에서 2남3녀 중 넷째이자 막내아들로 태어났다. 사실상 온집안의 생계를 책임지기도 했고 실제로도 아들(10)·딸(5) 두 아이를 둔 가장이기도 하다. 8년 남짓 동안 한국에서 생활하면서 두세 차례 네팔을 다녀오기도 했고, 1년 전에는 코로나 상황을 뚫고 어렵게 가족을 만나고 돌아오기도 했다. 항상 웃는 표정으로 인사하고 네팔인 동료들과 다정한 모습으로 우리 식당을 찾아오던 그의 모습이 그립기만 하다.

지난 7월30일 선딥(오른쪽 둘째)이 직장동료 네팔인 이주노동자 등과 함께 대전천변 산책 중 목척교 앞에서 찍은 기념사진이다. 김형효 주주통신원 제공

지난 12월 5일 네팔커뮤니티센터에서 대전지역 네팔 이주노동자들이 모여 선딥을 위한 조촐한 추모식을 했다. 그와 함께한 생전의 기억을 되새기며 주검으로 한국을 떠나 고국으로 돌아간 그의 안식을 빌었다. 그를 기억하는 마음을 담은 ‘추모시’로 다시한번 안타까움을 전하고자 한다.

‘안녕! 선딥!/ 너는 지금 어디쯤에 있는 거냐?/ 간 것은 알지만 어디쯤 가고 있는 건지 나는 알지 못해/ 갈 때도 말없이 가고 올 때도 말없이 왔던 너는/ 지금 어디쯤 가고 있는 거냐?/ 지긋이 볼조개를 꽃피우며 웃던 너를/ 속절없이 떠나보낸 날/ 나는 말없이 입만 굳게 다물고 말았지./ 산다는 것이 때로는 죽음보다 무서운 형벌인 것을/ 산다는 것이 가끔은 아무런 생각도 없이 그저 그렇게 입 다물어야 한다는 것을/ 히말 등성을 넘어와서/ 따뜻한 바람 같은 웃음으로 인사하던 네가 가르쳐주고 가는구나./ 나는 몰랐다/ 너의 그 밝고 맑은 웃음의 의미를/ 때로는 가득한 슬픔을 품에 안고 울어오는 웃음이 있다는 것을/ 선딥! 잘 간 것이지?/ 너의 고향 너의 고행/ 이제는 멈춰선 것이겠지./ 가고 난 자리에서 난 울지도 못하고/ 너를 기다리고 기다리지만/ 나는 가혹한 너의 안부를 알고 있단다./ 네가 간 히말 넘어 저 멀고 먼 그 자리에서/ 너와 내가 만나기에는 좀 더 시간이 걸리리라는 것을/ 안녕! 선딥! 잘 가라./ 부디 그곳에서 너의 따뜻한 마음이 세상을 밝게 비춰주길 바라지만/ 그렇지 않다고 해도 그렇지 못하다 해도/ 나는 굳게 입다물 수밖에 없어/ 그저 네가 가는 그 자리에서 너의 따뜻한 안녕을 빌뿐이구나./ 부디, 안녕! 부디, 평안하기를.’

대전/김형효 주주통신원

원고를 기다립니다 <한겨레>가 어언 33살 청년기를 맞았습니다. 1988년 5월15일 창간에 힘과 뜻을 모아주었던 주주와 독자들도 세월만큼 나이를 먹었습니다. 새로 맺는 인연보다 떠나보내는 이들이 늘어나는 시절입니다. 지난해부터 코로나19 탓에 이별의 의식조차 제대로 하지 못하고 있습니다. ‘기억합니다’는 떠나는 이들에게 직접 전하지 못한 마지막 인사이자 소중한 추억이 될 것입니다. 부모는 물론 가족, 친척, 지인, 이웃 누구에게나 추모의 글을 띄울 수 있습니다. 사진과 함께 전자우편으로 보내주시면 됩니다. 한겨레 주주통신원(mkyoung60@hanmail.net), 인물팀(People@hani.co.kr).

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)