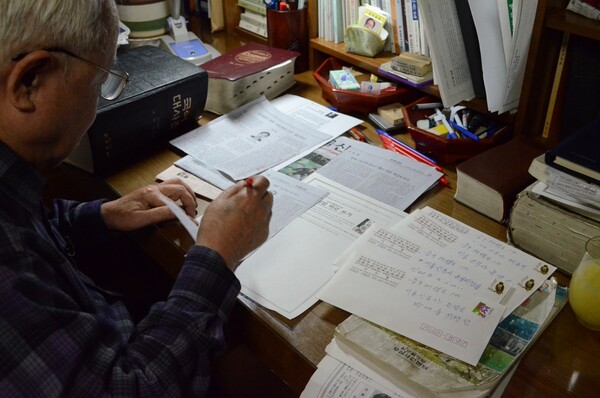

고 이수열 선생이 생전 자택에 마련한 솔애울 국어순화연구소에서 언론사 등에 보낼 교열편지 봉투를 준비하고 있다. 유족 제공

‘한겨레’ 창간때부터 매주 교열편지 보내

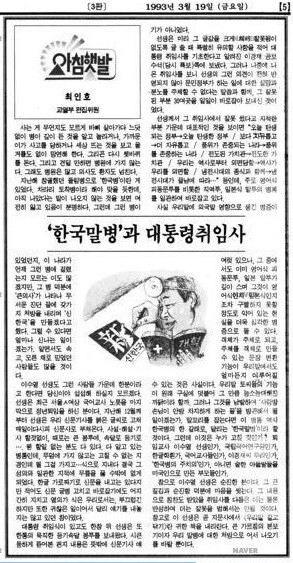

93년 ‘김영삼 대통령 취임사’ 등기속달

“청와대 알려줬는데 반영하지 않아 부아”

95년부터 20여년 한겨레문화센터 강좌

“강의료로 고침편지 우표값 걱정 없다”

‘우리말만 쓰자’ 아닌 ‘바로쓰기’ 지킴이

솔애울 이수열 선생께서 지난 24일 돌아가셨다. 여러날 구름이 끼고 비가 온다.

선생은 1928 년에 나서 소학교 졸업 뒤 1944년 열일곱에 초등학교 교사가 되고, 광복 뒤 다시 중등교사 자격검정을 거쳐 여러 학교를 거친 뒤 1993년에 서울여고에서 명퇴할 때까지 47년을 교직에 몸담았다. 선생의 손자 이진섭님 말로, 지난 5월까지 일손을 놓지 않았고, 7월에 입원하여 달포를 앓으셨다고 한다. 은퇴 뒤 이 사회의 국어교사로 일한 세월이 30년이다.

퇴임 뒤 선생은 신문 말글을 주로 살폈다. 나날이 나오는 일간지들을 읽어 바로잡았고, 이를 오려 신문사나 기자, 필자들에게 보내기를 하루일로 삼았다. 기자나 신문글쟁이치고 선생의 편지를 받지 않은 이가 드물 터이다. 나아가 방송, 법률언어 역시 표적에서 벗어날 수 없었다. ‘ 사회의 국어교사 ’ 란 말은 여기서 나온다 .

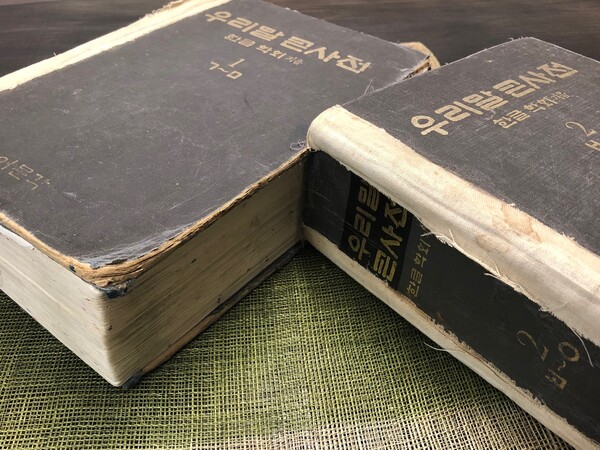

고 이수열 선생의 손때가 고스란히 남아 있는 ‘우리말큰사전’. 유족 제공

선생을 처음 만난 때가 1993 년께다. <한겨레>가 88년 5월에 창간호를 낸 뒤로 새 신문의 잘잘못을 짚어주는 분들이 적잖았다. 하희주, 정재도, 이오덕 선생을 비롯한 여러분들이 편지와 전화로 짚어주셨는데, 이수열 선생은 신문글을 낱낱이 바로잡아 오린 뒤 크고 작은 봉투에 넣어 주 단위로 신문사로 부쳐주셨다. 크게 참고가 되었다.

1993년 2월 김영삼 대통령 취임식이 있고 얼마 뒤 선생께서 등기속달 한통을 보냈다. 신문에 난 대통령 취임사를 온통 붉게 손질한 것이었다. 대통령 취임사란 무게 있는 글이기에, 쓰지 말아야 할 목록을 미리 작성해 청와대 공보수석 등 관계자에게 보냈는데, 전혀 반영이 되지 않아 몹시 부아가 난다는 말씀도 곁들였다. 그 성의가 놀라워 ‘ 한국말병과 대통령 취임사 ’(1993년 3월19일치 ‘아침햇발’) 란 칼럼으로 소개한 적이 있다. 그해 창간기념일에 신문사에서 선생께 감사패를 드렸다. 이듬해엔 < 우리말 우리글 바로 알고 바로 쓰기 >(1994. 지문사 ) 라는 책을 내었다. 그무렵 선생은 경기도 파주 고향마을 이름을 따 ‘ 솔애울 국어순화연구소 ’ 를 차려 일터로 삼았는데 , 솔애울은 송라 ( 소나무겨우살이 ) 를 예부터 부른 이름이다. 우리나라 곳곳에 있는 땅이름 ‘ 소래울 ’ 과 같다.

고 이수열 선생과 1993년 ‘김영삼 대통령 취임사’에 얽힌 사연을 소개한 최인호 <한겨레> 교열부장의 글.

선생께서는 1995년께부터 한겨레문화센터에서 ‘ 교정교열 ’ 강좌를 베풀어 언론 · 출판인 , 또는 지망생들을 상대로 가르치셨는데, 필자도 이따금 거들기도 했다. 그 즈음에 선생께 술을 드시는지 여쭸더니 뜻밖에 반기시기에 몇 차례 소주잔을 나누기도 했다. 소주 두어병은 거뜬하여 젊은이가 먼저 취할 정도였다. 어느날은, 바로잡은 기사를 하루에 열 통 넘게 보내자면 우표값이 꽤 들겠다고 했더니, 문화센터에서 강의료를 받게 된 뒤로는 우표값을 하고도 많이 남는다며 웃어넘겼다. 가끔 언론사나 학회, 뜻있는 모임에서 강의 요청이 들어오기도 해서 우표값 걱정은 없다는 말씀이었다. 적게 잡아 하루에 5 통, 한달이면 100 통, 30 년이면 3만통이다. 당신은 늙마에 심심풀이라고 하나, 도를 닦는 수도자라고 한들 그만큼 줄기찰까.

이런 선생을 ‘국수주의자’로 모는 이 (이아무개 전 문화부장관) 가 있었다. 선생은 “ 말글은 겨레의 얼이 담긴 그릇이며, 말의 성쇠와 국가 · 민족의 흥망이 같은 운명에 놓여 있다 ” 는 믿음이 굳셌지만, 국수주의자란 말은 틀린 말이다. 오래 익은 한자말을 내치지 않았고, 순수한 배달말 (고유어) 만 쓸 것을 주장하지도 않았다. 다만 알량한 외국어 흉내, 영어나 낡은 한문투, 일본말투나 그 번역투를 바로잡는 데 애썼을 뿐이다. 예컨대 요즘 어떤 방송극에서 “그건 아니라고 봐” 란 말을 자주 쓰던데, 이는 “ 그건 아니야 ” 를 좀 에두른 말로 넘길 만하다. 나아가 “그건 아니라고 보여 ”, 다음으로 “ 그건 아니라고 보여져 , 그건 아닌 것으로 보여져 ” 까지 간다면 너무 나갔다는 느낌이 들지 않는가? 이는 입으로 하는 말이어서 쉽게 ‘ 아닌 것 ’ 으로 들리지만, 실제로 우리가 쓰고 읽는 글 대부분이 ‘ 아닌 것 ’ 을 넘어선 지 오래다. 이런 피동문투가 입으로 하는 말까지 건드려 뒤엉기는 현실을 참지 못 했을 뿐이다. 덧붙이자면 나는 선생이 오롯한 국수주의자가 되지 않은 게 무척 아쉽다.

경기도 일산동구 선영에 마련된 고 이수열 선생의 묘소. 유족 제공

선생은 스스로 ‘ 학력이 천박한 퇴직교사 ’ 라고 말한다. 왜제 때 소학교를 다닌 뒤 곧장 교사가 됐으니 달리 진학할 형편이 아니었다. 그럼에도 일본어는 물론, 영어나 중국어에도 두루 통했다. ‘독학’ 이 선생을 떠받친 힘이었던 셈이다. 서울토박이라 할 만한 선생한테서 온전한 서울말을 들을 수 있었던 것도 행운이었다. < 우리말 바로쓰기 >(1999. 현암사 ) 에서도 그 흔적을 찾을 수 있다. 밤밥 ( 夜食 ) 과 밤밥 ( 栗飯 ) 을 어떻게 소리 내는가? 선생은 앞은 [ 밤빱 ], 뒤는 [ 밤밥 ] 으로 말한다. 이 책의 짜임은 ‘ 발음 / 서술법 / 수식법 / 조사 / 잘 가려 써야 할 말 / 바로 써야 할 말 / 부록 ’ 으로 되어 있다. 초판이 17 쇄까지 나왔고, 개정증보판 2쇄가 2014년 11월에 나왔으니 국어책으로는 썩 많이 팔렸다. 스스로 ‘ 창해일속 ’ 이라고 낮췄지만, 이땅에서 말글로 먹고사는 이들에겐 보배다.

최인호 / 전 <한겨레> 교열부장

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)