‘노들장애인야학’ 박경석 교장이 지하철 역사 내 엘리베이터 설치를 요구하며 지하철 리프트를 내려가고 있다. 지하철 리프트는 고장이 잦고 사고 위험성이 높아 그 동안 이용객들이 큰 불편을 겪어 왔다. 한겨레 자료사진

최근 4년간 월 평균 고장 7건 육박

장애인들 “모든 역에 엘리베이터를”

장애인들 “모든 역에 엘리베이터를”

전동휠체어를 타는 김광이(51·지체장애1급)씨는 지난달 초 서울지하철 5호선 상일동역에서 지상으로 올라가는 경사형 리프트에 올랐다. 정상 작동하던 리프트는 중간에 갑자기 멈춰 섰다. 120㎏이나 나가는 전동휠체어는 평소에도 4명이 함께 들어야 이동할 수 있다. 역무원이 수리기사를 불렀지만 한시간이 넘어도 오지 않았다. 김씨는 “세차게 불어오는 겨울바람을 맞으며 추위와 공포에 오들오들 떨며 가파른 계단 중간에 멈춰 서 있었다”고 했다. 결국 역무원들이 김씨를 일반 휠체어로 옮긴 뒤 지상까지 들어올리는 상황이 벌어졌다.

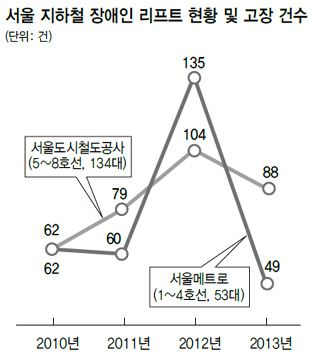

2001~2002년 지하철 리프트를 이용하던 장애인이 떨어져 숨지는 사고가 잇달아 일어난 뒤, 휠체어 장애인들에게 지하철 리프트는 ‘공포’의 대상이다. 5일 김현미 새정치민주연합 의원이 서울메트로(1~4호선)와 서울도시철도공사(5~8호선)에서 받은 ‘장애인 리프트 고장 현황’(2010~2014년 9월)을 보면, 지하철 1~4호선에 설치된 리프트 53대에서 351건의 고장이 발생했다. 연평균 76.5건, 월평균 6.3건에 달한다. 지하철 5~8호선의 리프트 134대도 393차례(연평균 83.3건, 월평균 6.9건)나 제대로 작동하지 않았다.

지하철 1~8호선 277개 역 가운데 지상에서 지하승강장까지 연결되는 엘리베이터가 설치되지 않은 역은 38곳이다. 더 안전해야 하지만, 오히려 이곳의 리프트 고장이 더 잦은 편이다. 엘리베이터가 없는 지하철 3호선 종로3가역의 장애인 리프트 5대는 지난해 1~3월, 5월, 8월 한차례씩 고장을 일으켰다. 2010년 이후 갑자기 멈추거나 아예 작동하지 않는 경우가 무려 48차례나 됐다. 지하철 4호선 창동역의 장애인 리프트 6대도 지난 4년간 45차례나 고장났다. 지난해엔 2~4월, 6월, 9월에 고장을 일으켰다. 현재 두 역에는 엘리베이터 설치가 추진되고 있지만, 한동안 위험한 리프트 이용을 감수할 수밖에 없다.

서울메트로와 서울도시철도공사는 전문 유지보수업체와 용역계약을 맺어 지하철 리프트를 관리한다. 자체 점검은 월 1회, 법정 검사는 연 1회 한다. 잦은 고장에 대해 지하철을 지도·감독하는 서울시 도시철도팀 관계자는 “리프트 관리와 점검을 더욱 철저히 하겠다”고 했지만, 경사진 계단을 따라 느리게 올라가는 리프트는 지하철역에 적합하지 않은 이동편의시설이다.

배융호 ‘장애물 없는 생활환경 시민연대’ 사무총장은 “외국에서는 엘리베이터 설치가 원칙이다. 리프트를 설치하더라도 건물 앞 계단이나 반층 정도 짧은 층수를 올라갈 때 사용된다”고 했다. 남병준 전국장애인차별철폐연대 정책교육실장은 “리프트는 잦은 고장은 물론, 그 자체로 이용에 위험이 따른다. 인명 사고도 많이 난다. 이 때문에 국가인권위원회도 리프트를 엘리베이터로 바꿔 설치할 것을 권고한 바 있다”고 했다.

서울의 경우 현재 지하철 5호선 광화문역 등 장애인 이동이 많은 38개 역에 지상에서 승강장까지 이어지는 엘리베이터가 설치돼 있지 않다. 이 가운데 13개 역에서 엘리베이터 설치를 추진하고 있지만, 지하철 운영사들은 “일부 역은 구조상 설치가 어렵다”며 난색을 표하는 상황이다. 앞서 박원순 서울시장은 지난달 30일 장애인단체와의 면담에서 “리프트는 장기적으로 없애고 엘리베이터 설치가 어려운 지하철역에도 설치 가능한 방안을 찾아보겠다”고 밝혔다.

김규남 기자 3strings@hani.co.kr

지하철 1~8호선 277개 역 가운데 지상에서 지하승강장까지 연결되는 엘리베이터가 설치되지 않은 역은 38곳이다. 더 안전해야 하지만, 오히려 이곳의 리프트 고장이 더 잦은 편이다. 엘리베이터가 없는 지하철 3호선 종로3가역의 장애인 리프트 5대는 지난해 1~3월, 5월, 8월 한차례씩 고장을 일으켰다. 2010년 이후 갑자기 멈추거나 아예 작동하지 않는 경우가 무려 48차례나 됐다. 지하철 4호선 창동역의 장애인 리프트 6대도 지난 4년간 45차례나 고장났다. 지난해엔 2~4월, 6월, 9월에 고장을 일으켰다. 현재 두 역에는 엘리베이터 설치가 추진되고 있지만, 한동안 위험한 리프트 이용을 감수할 수밖에 없다.

서울메트로와 서울도시철도공사는 전문 유지보수업체와 용역계약을 맺어 지하철 리프트를 관리한다. 자체 점검은 월 1회, 법정 검사는 연 1회 한다. 잦은 고장에 대해 지하철을 지도·감독하는 서울시 도시철도팀 관계자는 “리프트 관리와 점검을 더욱 철저히 하겠다”고 했지만, 경사진 계단을 따라 느리게 올라가는 리프트는 지하철역에 적합하지 않은 이동편의시설이다.

배융호 ‘장애물 없는 생활환경 시민연대’ 사무총장은 “외국에서는 엘리베이터 설치가 원칙이다. 리프트를 설치하더라도 건물 앞 계단이나 반층 정도 짧은 층수를 올라갈 때 사용된다”고 했다. 남병준 전국장애인차별철폐연대 정책교육실장은 “리프트는 잦은 고장은 물론, 그 자체로 이용에 위험이 따른다. 인명 사고도 많이 난다. 이 때문에 국가인권위원회도 리프트를 엘리베이터로 바꿔 설치할 것을 권고한 바 있다”고 했다.

서울의 경우 현재 지하철 5호선 광화문역 등 장애인 이동이 많은 38개 역에 지상에서 승강장까지 이어지는 엘리베이터가 설치돼 있지 않다. 이 가운데 13개 역에서 엘리베이터 설치를 추진하고 있지만, 지하철 운영사들은 “일부 역은 구조상 설치가 어렵다”며 난색을 표하는 상황이다. 앞서 박원순 서울시장은 지난달 30일 장애인단체와의 면담에서 “리프트는 장기적으로 없애고 엘리베이터 설치가 어려운 지하철역에도 설치 가능한 방안을 찾아보겠다”고 밝혔다.

김규남 기자 3strings@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)