빈곤사회연대와 장애인단체 등이 29일 오후 서울 광화문역 해치광장에서 ‘부양의무자 기준 완전 폐지’를 요구하며 서명을 받고 있다. 이들은 지난 23일부터 천막농성도 진행 중이다. 김봉규 선임기자 bong9@hani.co.kr

“요새는 앵간히 아파도 병원을 못 가요. 돈이 없응게. 허리 수술을 세 번을 하고, 손목 부러져서 철심 박아넣고, 골다공증도 있고….”

77살 김수자(가명)씨는 서울 노원구의 고시원에 산다. 아들딸과 떨어져 혼자 살게 된 것은 30년이 넘었다. 빈터의 가건물에 재봉틀 하나 가져다놓고 옷 수선하는 일로 겨우 입에 풀칠하며 살았다. 그마저도 지난해 5월 건물을 철거하겠다고 하는 바람에 수입이 끊겼다. 벌이가 없으니, 난생처음 ‘기초생활수급’ 신청을 했다. ‘아들이 있어 안 된다’고 했다. 연락도 안 하고 사는 아들이지만, 국민기초생활보장법에서 정한 ‘부양의무자’에 해당하는 탓이다. 1촌 직계혈족 및 그 배우자가 살아 있고 일정한 소득과 재산이 있다면, 국가보다 가족이 먼저 부양할 책임을 다해야 한다는 이유에서다.

다행히 김씨는 지난해 8월부터 기초수급자가 됐다. 법적으로는 아니지만 사실상 이혼한 상태이고, 아들이 김씨 남편을 모시고 있어서 ‘부양의무자’가 아니라고 인정받았다. 기초연금(월 30만원)에 더해 주거급여(월 22만원)와 생계급여(월 26만원)가 나왔다. 의료급여(1종) 대상이 되면서, 백내장 수술도 무료로 받을 수 있었다. 병원비 걱정도 한시름 덜었다. 고작 넉 달뿐이었다. 그해 12월부터 생계급여와 의료급여는 중단됐다. “우리 아저씨가 죽었거든요. 그날로 딱 (급여가) 끊어져버리더라고요.” 아들이 다시 김씨의 ‘부양의무자’가 됐다. 김씨는 지금 주거급여만 받고 있다. “약값도 만만치 않고, 골다공증 검사를 허는 데 7만원이 드는데 못 가고 있어요. 그거 낼 돈이 없어서.”

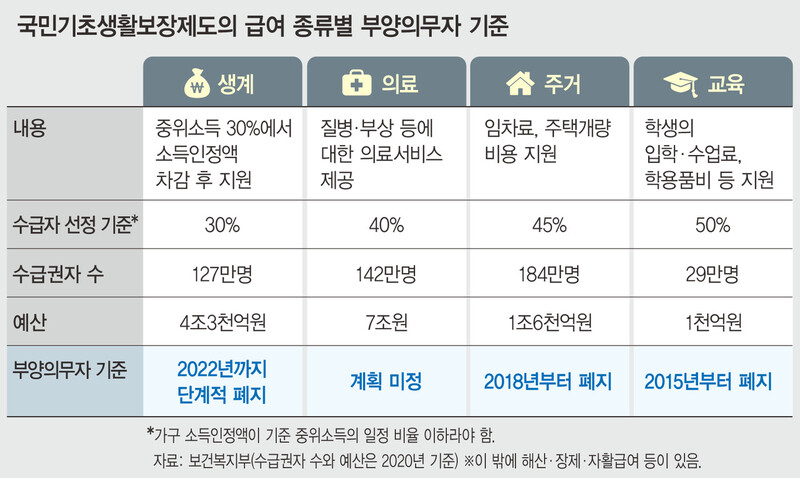

정부는 이달 14일 ‘한국판 뉴딜’을 발표하면서, “생계급여 부양의무자 기준을 2022년까지 단계적으로 폐지하겠다”고 밝혔다. 이달 안에 세부계획도 내놓는다. 하지만 김씨와 같은 빈곤층이 가장 큰 부담을 느끼는 의료급여에 대해서는 기준을 완화하겠다거나 폐지한다는 내용이 빠져 있다. 반쪽짜리 ‘부양의무자 기준 폐지’라는 비판이 나오는 이유다.

기초생활보장제도의 주요 급여 가운데 교육(2015년)과 주거(2018년) 부문에서는 이미 부양의무자 기준이 없어졌다. 생계급여도 2022년까지 폐지되면, 부양의무자라는 ‘문턱’은 의료급여에만 남게 된다. “아플 땐 병원에 가야 하는데, 정부는 가난한 사람들에게 병원이 아니라 가족을 찾아가라고 하는 셈”(빈곤사회연대 정성철 활동가)이다.

현재 부양의무자 기준 때문에 가난한데도 급여를 받지 못하는 사각지대에 놓인 비수급 빈곤층 규모는 약 80만~93만명으로 추정된다. 가구 소득이 기준 중위소득의 40% 이하에 해당하지만, 생계급여나 의료급여를 받지 않고 있는 빈곤층의 숫자다. 올해 6월 기준 기초수급자는 총 203만명이다.

정부가 의료급여까지 손대지 못하는 가장 큰 이유는 재정 부담 때문이다. 의료급여 수급권자(1종)는 병원 입원이 무료이고, 외래 진료를 받을 때도 1천~2천원의 본인부담금만 내면 된다. 2종 의료급여 수급권자는 입원비의 10%, 진료비의 15%만 내면 된다. 올해 기초생활보장제도 관련 예산(약 13조6천억원) 가운데 7조원이 의료급여 지급에 쓰인다. 생계급여 부양의무자 기준을 폐지하면 연간 약 1조3천억원 안팎의 예산만으로 감당이 되는 반면, 의료급여의 경우에는 최소 1조9747억원에서 최대 3조5579억원의 예산이 더 필요하다.(2019년 허선 순천향대 교수 보고서) 문재인 정부가 대선 공약으로 내세웠던 ‘부양의무자 기준 폐지’를 전면화하는 대신에, 재난적 의료비 지원사업 등을 확대하겠다고 나선 배경은 여기에 있다.

하지만 먹고사는 데 필요한 생계급여 못지않게, 아프면 치료받을 수 있도록 하는 의료급여도 빈곤층에게는 절박하다. 희귀난치성 질환인 모야모야병과 당뇨 등을 앓고 있는 42살 이권수(가명)씨는 의료급여를 받기 위해 2016년 1인가구로 독립했다. 아버지는 실직 상태여서 소득이 거의 없었지만, 같이 사는 형의 소득 때문에 수급 신청을 했다가 탈락했기 때문이다. 형은 1촌 직계혈족이 아니어서 가구를 분리하면 이씨에 대한 부양의무가 없다. 몸이 심하게 떨리고 다리가 마비되는 증상을 종종 겪는 이씨는, 혼자 식사를 챙겨 먹기도 버겁다. 그런데도 병원 입원비와 약값 등이 워낙 간절해 가족과의 생활을 포기할 수밖에 없었다.

이씨와 같은 의료급여 수급권자는 현재 142만여명에 이른다. 문제는 부양의무자 기준 탓에 의료급여와 건강보험제도 틈새에 놓여 있는 빈곤층이다. 건강보험료를 6회 이상 장기체납한 약 400만명 가운데 상당수는 돈이 없어 보험료를 못 내는 ‘생계형’ 체납자로 추정된다. 유엔 사회권규약위원회는 ‘저소득층 의료 보장을 위한 노력이 매우 미흡하다’며 의료급여 부양의무자 기준 완전 폐지를 한국 정부에 권고한 바 있다.

빈곤사회연대와 장애인단체 등은 ‘의료급여를 포함한 부양의무자 기준 완전 폐지’를 주장하며 지난 23일부터 서울 지하철 5호선 광화문역에서 농성을 시작했다. 김윤영 빈곤사회연대 사무국장은 “박능후 보건복지부 장관이 2017년 면담에서 부양의무자 전면 폐지를 약속했는데도, 곧 발표할 2차 종합계획에 의료급여 부양의무자 기준 ‘폐지’를 명시하지 않는 것은 명백한 정책 후퇴”라고 말했다. 정부는 이달 안으로 중앙생활보장위원회 심의·의결을 거쳐서 ‘2차 기초생활보장 종합계획’을 발표할 예정이다.

황예랑 기자

yrcomm@hani.co.kr

정부는 2022년까지 생계급여 부양의무자 기준을 단계적으로 폐지하겠다고 밝혔으나, 의료급여 부양의무자 기준에 대해서는 언급하지 않았다. 빈곤사회연대 등은 이에 항의하며 천막농성 중이다. 김봉규 선임기자 bong9@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)