대학, 세계로 지역으로

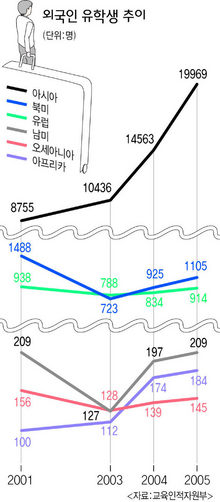

세계 젊은이들이 한국에 몰려온다. 국내 대학에서 공부하고 있는 외국인 유학생 수는 총 2만2526명(2005년 4월1일 기준). 최근 5년 사이 두 배 가량 늘었다. 북미와 유럽은 물론, 아시아, 아프리카, 남미 등지에서 다양한 피부색과 종교, 국적을 가진 학생들이 견고했던 한국 대학의 문을 세차게 두드린다. 국내 대학들은 각종 장학금과 특별 지원 프로그램을 마련해 개발도상국 학생들을 두 팔 벌려 맞이하고 있다. 학위를 마치고 돌아가면 그 나라의 ‘오피니언 리더’가 될 이들은, 한국 학생들에게는 존재 그 자체로 ‘세계로 열린 창’이다. 2006년 한국 대학의 오늘을 보여줄 외국인 학생 3인을 만났다.

이화여대 1학년 조세핀 와리기아

이화여대 1학년 조세핀 와리기아

“케냐 첫 여성 CEO 꿈꿔요” 조세핀 와리기아(18) 씨는 이화여대 컴퓨터 정보통신공학부 1학년 새내기다. 지난 2월 아프리카 케냐에서 아시아 동쪽 끝 작은 나라까지, 먼 길을 왔다. 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 파라과이 등 자신이 한 번도 가 본 적 없는 나라의 학생들과 만나 한국어를 배우고 기숙사도 함께 쓰는 ‘동기동창’이 됐다. 이화여대에서 마련한 ‘이화 글로벌 파트너십 프로그램’ 덕택이다. 이 프로그램은 이화여대가 개발도상국 학생 120명을 선발해 학비와 생활비, 기숙사를 지원하는 것으로, 올해 처음으로 신입생 24명이 입학했다. “한국어, 너무 어려워요.” 조세핀 씨는 케냐의 공용어인 스와힐리어나 영어와는 너무 다른 한국어 때문에 고민이 많다. 외국인 신입생들은 올 한 해 동안 하루 4시간씩 한국어 연수를 받는 등 ‘적응 기간’을 거쳐, 내년부터 한국인 학생들과 똑같이 수업을 듣고 학점 경쟁도 벌인다. 그러나 이러한 일들이 그가 처음 대서양을 건널 때 만큼 용기가 필요한 것은 아니란다. “세계 각국에서 온 낯선 학생들과도 자매처럼 지내고 있기 때문에 한국인 학생들과 공부하는 것도 전혀 문제가 없을 것”이라는 게 조세핀 씨의 설명이다. “흑인은 모두 미국인이라는 한국 친구들의 선입견을 없애고, 아프리카인의 자긍심을 드높이겠다”는 각오도 다지고 있다. 조세핀 씨는 학교를 졸업하면 정보통신 분야에서 좀더 경험을 쌓은 뒤 케냐로 돌아가 자기 회사를 설립할 계획이다. 케냐에서 잠시 대학을 다닐 때 경영학을 선택했던 것도 훌륭한 기업을 일궈 사람들에게 일자리를 주고, 어려운 이웃을 돕겠다는 포부 때문이었다. “케냐에는 아직 소프트웨어 관련 기업이 하나도 없거든요. 제가 처음으로 회사를 세우면 사람들이 깜짝 놀랄 거예요.” 햇살 따사로운 5월, 이화여대 교정에서는 케냐 최초 여성 시이오(CEO)의 꿈이 파릇파릇 자라고 있다.

부산대 박사과정 베실 서우디

“한국 조선공학 아랍권에 전파”

“안녕하세요? 제 이름은 베실 서우디(33), 부산대학교 조선해양공학과 박사과정 학생입니다. 저는 이집트 알렉산드리아 출신이에요. 알렉산드리아는 옛부터 인도와 아라비아, 아프리카를 연결하는 무역항으로 번영을 누렸던 곳입니다. 저는 그 곳 사립대학인 ‘아랍 아카데미’에서 조선공학을 가르쳤습니다. 한국은 전세계 조선업의 55%를 차지하는 나라로 이 쪽 분야 연구자들 사이에선 아주 유명합니다. 학위를 마치면 다시 재직하던 학교로 돌아가 더욱 뛰어난 교수가 되는 것이 제 목표입니다. 이집트에선 대학 교육을 무료로 받을 수 있지만, 아랍 아카데미는 등록금이 비싼 사립학교입니다. 그런데도 이집트는 물론 시리아, 카타르 같은 인근 아랍 국가에서 우수한 학생들이 몰려오지요. 제가 이집트로 돌아가 학생들을 가르치면, 한국의 수준 높은 조선공학이 아랍권 전체에 명성을 떨치게 될 겁니다.(웃음) 부산대에는 저 말고도 이집트 학생과 교수가 네 명 더 있고요, 그 밖에 외국인 학생들도 5백여명이나 됩니다. 그래서인지 외국인이라고 저를 이상하게 쳐다보거나 무슬림이라는 사실에 놀라는 사람은 없었습니다. 부산대 근처에 무슬림 사원이 있어서 신앙 생활에도 불편이 없습니다. 음식은 좀 힘들어요. 한국에서는 가축을 도살할 때 무슬림 방식과는 좀 다르게 한다고 들었습니다. 그래서 채소와 생선 위주로 식사를 하고 있지요. 영어로 수업을 받고 논문을 쓰긴 하지만, 한국어는 여전히 큰 숙제입니다. 다행히 부산대에 외국인 학생들의 한국어를 도와주는 동아리가 생겼어요. 저는 그 동아리의 김선율(24) 양과 친구로 지내고 있습니다. 부산대에서는 이것을 ‘버디 프로그램’이라고 부릅니다. 다음 달에 이집트에 있는 제 아내와 두 딸이 한국에 옵니다. 아내는 바가지를 좀 긁을 지도 모릅니다. 이집트에서는 바나나 1킬로그램에 50원쯤 하거든요. 제가 한국학술진흥재단에서 받고 있는 장학금으로는 살림이 빠듯할 겁니다.(웃음) 그래도 아내와 딸들에게 한국 문화와 음식을 소개할 생각을 하니, 밤 잠을 설칠 정도로 기쁩니다!”

연세대 석사과정 셀렝게 투어바타르

“IT기술 몽골에 심으렵니다” 셀렝게 투어바타르(30·연세대 전기전자공학과 석사과정) 씨가 몽골인이라는 걸 첫 눈에 알아채는 사람은 많지 않다. 생김새에서 크게 차이가 나지 않는 까닭이다. 그가 몽골 출신이라고 말하면, 한국인 친구들은 어김없이 묻는다. “말 탈 줄 알아요?” 수도 울란바토르에서 나고 자란 셀렝게 씨가 유목민의 삶을 알 리 없다. 한국의 몽골인 유학생은 500여명. 단일 국가로는 세계에서 5번째로 많은 학생들이 와 있지만, 몽골은 아직 한국인들에게 낯선 나라다. 몽골 학생들에게 한국은 미국과 더불어 가장 가 보고 싶은 나라로 꼽힌다. 셀렝게 씨처럼 컴퓨터 정보통신 분야를 공부하려는 이들에겐 더욱 그렇다. 한국 드라마와 대중음악이 알려지면서 젊은층의 관심은 더욱 높아졌다. 몽골에 있는 셀렝게 씨의 4살 배기 딸은 드라마 <대장금>을 본 뒤 “한국의 치마저고리를 보내달라”고 조르기도 했다. 셀렝게 씨가 한국에 온 것은 지도교수인 김재석 교수의 도움이 크다. 몽골 후레정보통신대학을 방문한 김 교수가 현지 면접을 통해 우수한 학생 선발에 나섰고, 그 대학 교직원으로 있던 셀렝게 씨가 경쟁자들을 제치고 기회를 거머쥔 것이다. 셀렝게 씨는 학교 쪽에서 석사과정에 필요한 장학금을, 본인이 속한 연구실에서 월 60만원의 생활비를 지원받는다. 한국의 물가는 몽골의 약 10배. 장학금이나 생활비 지원 없이 한국에서 학위를 받는 것은 힘든 일이다. 연세대 공과대학원 수업은 100% 영어로 이루어지기 때문에 한국어가 서툰 것이 공부에 직접적으로 영향을 미치지는 않는다. 셀렝게 씨는 “내년에는 더 많은 몽골 학생들이 한국에 올 것 같다”며 기대하는 눈치다. 오는 8월 몽골에서 열리는 정보통신분야 국제학술대회 기간 동안 김 교수를 비롯한 국내 교수 200여명이 장학생 선발을 위한 면접을 계획하고 있기 때문이다.지난 9월 한국에 온 셀렝게 씨는 2년 간의 석사 과정을 마치면 몽골로 돌아가 후레정보통신대학의 교수로 학생들을 가르치게 된다. 글 이미경 기자 friendlee@hani.co.kr, 사진 이정아 기자 leej@hani.co.kr

“케냐 첫 여성 CEO 꿈꿔요” 조세핀 와리기아(18) 씨는 이화여대 컴퓨터 정보통신공학부 1학년 새내기다. 지난 2월 아프리카 케냐에서 아시아 동쪽 끝 작은 나라까지, 먼 길을 왔다. 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 파라과이 등 자신이 한 번도 가 본 적 없는 나라의 학생들과 만나 한국어를 배우고 기숙사도 함께 쓰는 ‘동기동창’이 됐다. 이화여대에서 마련한 ‘이화 글로벌 파트너십 프로그램’ 덕택이다. 이 프로그램은 이화여대가 개발도상국 학생 120명을 선발해 학비와 생활비, 기숙사를 지원하는 것으로, 올해 처음으로 신입생 24명이 입학했다. “한국어, 너무 어려워요.” 조세핀 씨는 케냐의 공용어인 스와힐리어나 영어와는 너무 다른 한국어 때문에 고민이 많다. 외국인 신입생들은 올 한 해 동안 하루 4시간씩 한국어 연수를 받는 등 ‘적응 기간’을 거쳐, 내년부터 한국인 학생들과 똑같이 수업을 듣고 학점 경쟁도 벌인다. 그러나 이러한 일들이 그가 처음 대서양을 건널 때 만큼 용기가 필요한 것은 아니란다. “세계 각국에서 온 낯선 학생들과도 자매처럼 지내고 있기 때문에 한국인 학생들과 공부하는 것도 전혀 문제가 없을 것”이라는 게 조세핀 씨의 설명이다. “흑인은 모두 미국인이라는 한국 친구들의 선입견을 없애고, 아프리카인의 자긍심을 드높이겠다”는 각오도 다지고 있다. 조세핀 씨는 학교를 졸업하면 정보통신 분야에서 좀더 경험을 쌓은 뒤 케냐로 돌아가 자기 회사를 설립할 계획이다. 케냐에서 잠시 대학을 다닐 때 경영학을 선택했던 것도 훌륭한 기업을 일궈 사람들에게 일자리를 주고, 어려운 이웃을 돕겠다는 포부 때문이었다. “케냐에는 아직 소프트웨어 관련 기업이 하나도 없거든요. 제가 처음으로 회사를 세우면 사람들이 깜짝 놀랄 거예요.” 햇살 따사로운 5월, 이화여대 교정에서는 케냐 최초 여성 시이오(CEO)의 꿈이 파릇파릇 자라고 있다.

부산대 박사과정 베실 서우디

“한국 조선공학 아랍권에 전파”

“안녕하세요? 제 이름은 베실 서우디(33), 부산대학교 조선해양공학과 박사과정 학생입니다. 저는 이집트 알렉산드리아 출신이에요. 알렉산드리아는 옛부터 인도와 아라비아, 아프리카를 연결하는 무역항으로 번영을 누렸던 곳입니다. 저는 그 곳 사립대학인 ‘아랍 아카데미’에서 조선공학을 가르쳤습니다. 한국은 전세계 조선업의 55%를 차지하는 나라로 이 쪽 분야 연구자들 사이에선 아주 유명합니다. 학위를 마치면 다시 재직하던 학교로 돌아가 더욱 뛰어난 교수가 되는 것이 제 목표입니다. 이집트에선 대학 교육을 무료로 받을 수 있지만, 아랍 아카데미는 등록금이 비싼 사립학교입니다. 그런데도 이집트는 물론 시리아, 카타르 같은 인근 아랍 국가에서 우수한 학생들이 몰려오지요. 제가 이집트로 돌아가 학생들을 가르치면, 한국의 수준 높은 조선공학이 아랍권 전체에 명성을 떨치게 될 겁니다.(웃음) 부산대에는 저 말고도 이집트 학생과 교수가 네 명 더 있고요, 그 밖에 외국인 학생들도 5백여명이나 됩니다. 그래서인지 외국인이라고 저를 이상하게 쳐다보거나 무슬림이라는 사실에 놀라는 사람은 없었습니다. 부산대 근처에 무슬림 사원이 있어서 신앙 생활에도 불편이 없습니다. 음식은 좀 힘들어요. 한국에서는 가축을 도살할 때 무슬림 방식과는 좀 다르게 한다고 들었습니다. 그래서 채소와 생선 위주로 식사를 하고 있지요. 영어로 수업을 받고 논문을 쓰긴 하지만, 한국어는 여전히 큰 숙제입니다. 다행히 부산대에 외국인 학생들의 한국어를 도와주는 동아리가 생겼어요. 저는 그 동아리의 김선율(24) 양과 친구로 지내고 있습니다. 부산대에서는 이것을 ‘버디 프로그램’이라고 부릅니다. 다음 달에 이집트에 있는 제 아내와 두 딸이 한국에 옵니다. 아내는 바가지를 좀 긁을 지도 모릅니다. 이집트에서는 바나나 1킬로그램에 50원쯤 하거든요. 제가 한국학술진흥재단에서 받고 있는 장학금으로는 살림이 빠듯할 겁니다.(웃음) 그래도 아내와 딸들에게 한국 문화와 음식을 소개할 생각을 하니, 밤 잠을 설칠 정도로 기쁩니다!”

연세대 석사과정 셀렝게 투어바타르

“IT기술 몽골에 심으렵니다” 셀렝게 투어바타르(30·연세대 전기전자공학과 석사과정) 씨가 몽골인이라는 걸 첫 눈에 알아채는 사람은 많지 않다. 생김새에서 크게 차이가 나지 않는 까닭이다. 그가 몽골 출신이라고 말하면, 한국인 친구들은 어김없이 묻는다. “말 탈 줄 알아요?” 수도 울란바토르에서 나고 자란 셀렝게 씨가 유목민의 삶을 알 리 없다. 한국의 몽골인 유학생은 500여명. 단일 국가로는 세계에서 5번째로 많은 학생들이 와 있지만, 몽골은 아직 한국인들에게 낯선 나라다. 몽골 학생들에게 한국은 미국과 더불어 가장 가 보고 싶은 나라로 꼽힌다. 셀렝게 씨처럼 컴퓨터 정보통신 분야를 공부하려는 이들에겐 더욱 그렇다. 한국 드라마와 대중음악이 알려지면서 젊은층의 관심은 더욱 높아졌다. 몽골에 있는 셀렝게 씨의 4살 배기 딸은 드라마 <대장금>을 본 뒤 “한국의 치마저고리를 보내달라”고 조르기도 했다. 셀렝게 씨가 한국에 온 것은 지도교수인 김재석 교수의 도움이 크다. 몽골 후레정보통신대학을 방문한 김 교수가 현지 면접을 통해 우수한 학생 선발에 나섰고, 그 대학 교직원으로 있던 셀렝게 씨가 경쟁자들을 제치고 기회를 거머쥔 것이다. 셀렝게 씨는 학교 쪽에서 석사과정에 필요한 장학금을, 본인이 속한 연구실에서 월 60만원의 생활비를 지원받는다. 한국의 물가는 몽골의 약 10배. 장학금이나 생활비 지원 없이 한국에서 학위를 받는 것은 힘든 일이다. 연세대 공과대학원 수업은 100% 영어로 이루어지기 때문에 한국어가 서툰 것이 공부에 직접적으로 영향을 미치지는 않는다. 셀렝게 씨는 “내년에는 더 많은 몽골 학생들이 한국에 올 것 같다”며 기대하는 눈치다. 오는 8월 몽골에서 열리는 정보통신분야 국제학술대회 기간 동안 김 교수를 비롯한 국내 교수 200여명이 장학생 선발을 위한 면접을 계획하고 있기 때문이다.지난 9월 한국에 온 셀렝게 씨는 2년 간의 석사 과정을 마치면 몽골로 돌아가 후레정보통신대학의 교수로 학생들을 가르치게 된다. 글 이미경 기자 friendlee@hani.co.kr, 사진 이정아 기자 leej@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)