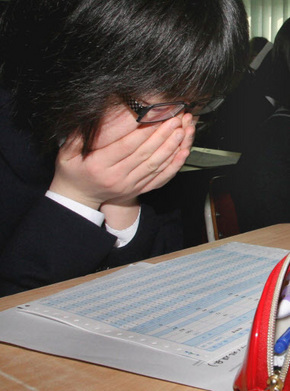

수준별 이동수업의 교육적 취지를 살리기 위해서는 상위권·중위권·하위권 등 각각의 수준에 맞는 수업내용과 방식에 대한 고민이 선행돼야 한다. 형식적으로 반을 나누는 것만으로는 하위권 학생들을 소외시키는 결과만 낳는다. 사진은 시험성적표를 보고 있는 학생.

박종식 기자 anaki@hani.co.kr

취지 왜곡된 ‘수준별 이동수업’

커버스토리 /

“동일한 교육과정으로 모집한 학생에 대하여 학습 성과에 대해 차별화시키는 것은 동일 조건에서 학습을 받고자 하는 학습자의 인권과 학습권을 침해하며 차별화된 각 반의 수업 내용이 다른데도 불구하고 동일한 평가방식을 취한다는 것은 평가의 정당성마저 훼손하고 있습니다.” 지난 13일 박대환 부산 부경고 교사가 국가인권위원회 인권상담센터에 올린 ‘수준별 이동수업 개선요망’의 한 자락이다. 그는 현재의 수준별 이동수업을 사실상 ‘우열반 수업’이라고 못박았다.

‘우등생’과 ‘열등생’에 대한 차별이 뿌리내린 학교 현장에서 수준별 이동수업의 취지는 찾아보기 힘들다. 지난 15일 이명박 정부의 ‘학교 자율화 추진계획’에 따라 ‘수준별 이동수업 내실화 방안’이 폐기된 뒤 곳곳에서 ‘우열반 부활’을 염려하는 목소리가 터져 나오는 이유다.

교습법 차이 없이 학생들만 갈라놔

교사배정부터 수업 질 차별 불만도

수준별 이동수업의 효과를 긍정적으로 평가하는 것은 상위권 일부 학생들에 그친다. 경남 ㅊ고에 다니는 ㅂ(16)군은 “내가 원하는 속도로 진도를 나가는데다 진도가 빠르니까 선생님들도 나중에 배울 것을 미리 가르쳐 주니 좋다”고 했다. 인천의 한 고교생은 “수준별 이동수업이 상위권이나 하위권 모두에게 도움이 될 수 있는 것 같지만 현재로서는 상위권 학생들의 심화학습에만 치중하는 것 같다”고 했다. 수준별 이동수업의 효과를 상위권 학생들만 인식하는 것 자체가 이런 방식의 수업이 갖는 한계를 드러낸다. 수준별 이동수업을 명분으로 따로 모인 상위권 학생들에게 학교의 교육 역량을 집중하는 학교도 있다. 울산의 ㅇ(17)군은 “보충시간에 수준별 이동수업을 하는데 우리가 원하는 이른바 ‘잘 가르친다’는 선생님들은 모조리 상위권을 위한 반에 배정된다”며 “똑같이 돈 내고 듣는 수업인데 왜 우리는 좋은 선생님에게 수업을 들을 수 없느냐”고 따져 물었다. 학교가 성적순으로 학생들을 나누기만 할 뿐, 각각의 수준에 맞는 교수법을 개발하지 않는 데서 오는 문제다. 서울의 한 고교에서도 에이(A)반, 비(B)반, 시(C)반에 교사가 배정되는 방식이 각각 다르다. 에이반을 맡는 교사는 정해져 있는 반면 시반은 매번 담당교사가 바뀐다. 이 때문에 학생들 사이에서는 상중하로 반이 나눠지면 수업의 질도 상중하로 갈리는 것이라는 편견이 지배적이다. 서울 ㅇ여고의 한 학생은 “공부를 싫어해서 하위권인 애들도 있지만 노력해도 하위권인 애들도 있는데 똑같은 노력을 하는데도 다른 질의 수업을 받아야 하는 게 억울하다”며 “아무래도 선생님들도 인간인데 상위권반과 하위권반 수업할 때 질이 다르지 않겠냐”고 했다. 실제로 교사들은 학생들의 수준을 향상시키기 위한 수업보다 그 수준을 유지시키는 수업을 할 수밖에 없다. 박대환 교사는 “시(C)반에 들어가면 자괴감에 찬 학생들이 수업 자체를 거부하기도 한다”며 “잘하는 애들, 못하는 애들이 섞여 있으면 잘하는 애들이 이끌어가는 공부 분위기에 동화될 수 있는데 수준이 갈려 버리면 그게 어렵다”고 했다. 강원도에서 기간제 교사를 하는 김아무개(28)씨는 “시(C)반에서는 나도 모르게 ‘이런 건 애들이 모르겠지’ 하면서 어려운 영어 문법 등을 넘어가게 된다”고 했다. 상위권반과 하위권반에 투자되는 교육 역량이 다른 상황에서 수준별 이동수업은 이미 우열반으로 인식된다. 이명박 정부의 ‘수준별 이동수업 내실화 방안’ 폐지 방침은 수준별 이동수업에 대한 진지한 고민의 싹조차 잘라 버리고 학교가 마음껏 ‘차별’할 수 있는 길을 열어준 것이나 마찬가지다. 수준별로 교수학습법을 개발하는 등의 노력은 기대조차 하기 어렵다는 얘기다. 김원중 경북대 교육학과 교수는 “우리 교육은 공부 못하는 애들을 해마다 버리고 가는 구조”라며 “공부를 잘하고 못하는 것이 훌륭한 아이와 모자란 아이를 나누는 기준이 되는 ‘문화’가 있는 한, 수준별 이동수업의 교육적 취지는 올바로 뿌리내리기 어렵다”고 했다. 진명선 기자 torani@hani.co.kr

수준별 이동수업의 효과를 긍정적으로 평가하는 것은 상위권 일부 학생들에 그친다. 경남 ㅊ고에 다니는 ㅂ(16)군은 “내가 원하는 속도로 진도를 나가는데다 진도가 빠르니까 선생님들도 나중에 배울 것을 미리 가르쳐 주니 좋다”고 했다. 인천의 한 고교생은 “수준별 이동수업이 상위권이나 하위권 모두에게 도움이 될 수 있는 것 같지만 현재로서는 상위권 학생들의 심화학습에만 치중하는 것 같다”고 했다. 수준별 이동수업의 효과를 상위권 학생들만 인식하는 것 자체가 이런 방식의 수업이 갖는 한계를 드러낸다. 수준별 이동수업을 명분으로 따로 모인 상위권 학생들에게 학교의 교육 역량을 집중하는 학교도 있다. 울산의 ㅇ(17)군은 “보충시간에 수준별 이동수업을 하는데 우리가 원하는 이른바 ‘잘 가르친다’는 선생님들은 모조리 상위권을 위한 반에 배정된다”며 “똑같이 돈 내고 듣는 수업인데 왜 우리는 좋은 선생님에게 수업을 들을 수 없느냐”고 따져 물었다. 학교가 성적순으로 학생들을 나누기만 할 뿐, 각각의 수준에 맞는 교수법을 개발하지 않는 데서 오는 문제다. 서울의 한 고교에서도 에이(A)반, 비(B)반, 시(C)반에 교사가 배정되는 방식이 각각 다르다. 에이반을 맡는 교사는 정해져 있는 반면 시반은 매번 담당교사가 바뀐다. 이 때문에 학생들 사이에서는 상중하로 반이 나눠지면 수업의 질도 상중하로 갈리는 것이라는 편견이 지배적이다. 서울 ㅇ여고의 한 학생은 “공부를 싫어해서 하위권인 애들도 있지만 노력해도 하위권인 애들도 있는데 똑같은 노력을 하는데도 다른 질의 수업을 받아야 하는 게 억울하다”며 “아무래도 선생님들도 인간인데 상위권반과 하위권반 수업할 때 질이 다르지 않겠냐”고 했다. 실제로 교사들은 학생들의 수준을 향상시키기 위한 수업보다 그 수준을 유지시키는 수업을 할 수밖에 없다. 박대환 교사는 “시(C)반에 들어가면 자괴감에 찬 학생들이 수업 자체를 거부하기도 한다”며 “잘하는 애들, 못하는 애들이 섞여 있으면 잘하는 애들이 이끌어가는 공부 분위기에 동화될 수 있는데 수준이 갈려 버리면 그게 어렵다”고 했다. 강원도에서 기간제 교사를 하는 김아무개(28)씨는 “시(C)반에서는 나도 모르게 ‘이런 건 애들이 모르겠지’ 하면서 어려운 영어 문법 등을 넘어가게 된다”고 했다. 상위권반과 하위권반에 투자되는 교육 역량이 다른 상황에서 수준별 이동수업은 이미 우열반으로 인식된다. 이명박 정부의 ‘수준별 이동수업 내실화 방안’ 폐지 방침은 수준별 이동수업에 대한 진지한 고민의 싹조차 잘라 버리고 학교가 마음껏 ‘차별’할 수 있는 길을 열어준 것이나 마찬가지다. 수준별로 교수학습법을 개발하는 등의 노력은 기대조차 하기 어렵다는 얘기다. 김원중 경북대 교육학과 교수는 “우리 교육은 공부 못하는 애들을 해마다 버리고 가는 구조”라며 “공부를 잘하고 못하는 것이 훌륭한 아이와 모자란 아이를 나누는 기준이 되는 ‘문화’가 있는 한, 수준별 이동수업의 교육적 취지는 올바로 뿌리내리기 어렵다”고 했다. 진명선 기자 torani@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)