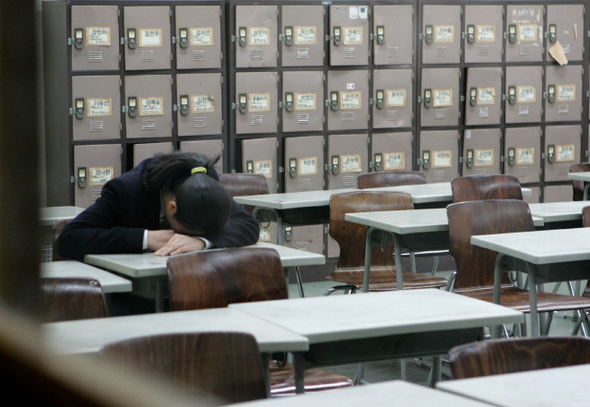

우등생과 열등생에 대한 차별 대우가 뿌리깊은 학교 현장에 ‘학교 자율화’가 가져올 파장이 우려스럽다. 사진은 수능시험 성적표가 배부된 뒤 교실에 남은 학생. 이정아 기자 leej@hani.co.kr

# 사례 하나. ㄱ군은 야간자율학습 시간에 교실을 떠나 최신식 도서관으로 옮겨 간다. 도서관 2층에는 교실 8개를 합한 크기의 ‘공부방’이 있다. 스탠드와 책꽂이가 딸린 칸막이 책상에 앉아 공부를 하고 궁금한 것이 있으면 상주하는 상담교사를 찾으면 된다. 공부방 한켠에 있는 40여대의 컴퓨터에는 유명강사들의 인터넷 강의가 내려받아져 있고 공부방을 이용하는 학생이라면 누구나 언제든지 이용할 수 있다.

# 사례 둘. ㄴ군은 야간자율학습이 괴롭다. 집중을 할 수 없을 정도로 소란스럽지만 감독하는 교사는 교무실에서 텔레비전을 볼 뿐이다. 공부 잘하는 친구들은 모조리 따로 편성된 ‘공부방’으로 가 버리고, 모르는 게 있어도 물어볼 사람이 없다. 인터넷 강의를 듣고 싶지만 컴퓨터실은 밤에 문을 닫고 피엠피(PMP)로 듣는 것도 40분 이상 들으면 ‘게임하는 것 아니냐’며 교사들이 압수해 간다.

서로 다른 학교의 사례가 아니다. 같은 학교의 다른 성적을 내는 학생들의 얘기다. ㄱ군은 상위 10%, ㄴ군은 하위 90%에 속한다.

학교의 ‘성적 차별’이 심각하다. 같은 학교에서도 소수의 우등생과 다수의 열등생이 받는 교육의 ‘질’이 너무 다르다. 정규교과과정은 아니지만 학교 현장에는 이미 ‘우열반’에 버금가는 각종 ‘우등생 특별 대우’들이 판을 친다. 지난 17일 전교조의 참교육연구소가 서울의 고교 2년생 1275명을 대상으로 한 설문조사 결과를 보면 11.1%의 학생들이 이미 우열반이 편성돼 운영되고 있다고 답했다.

2004년 교육부가 사교육비 경감대책의 하나로 방과후 보충수업에 수준별 이동수업을 가능하게 했는데, 학교에서는 우열반으로 변질돼 운영된다. 전남의 한 고교는 전교 50등 안에 드는 학생들을 뽑아 야간자율학습에 따로 반을 구성한다. 야간자율학습 때 언어, 수학, 영어, 논술, 과학 교과에 대한 심화수업을 담당교사들이 직접 진행한다. 같은 시간, 다른 학생들은 교육방송(EBS)의 강의를 단체로 시청한다. 반면 ‘열등생’들은 학력 향상의 기회는커녕 우등생과 동등하게 교육받을 권리조차 빼앗기는 일이 흔하다. 광주의 ㅈ(17)군은 “중간고사 때 시험 본 걸로 수학시간에 성적별로 자리를 배치했다. 시험 잘 본 애들은 앞에, 못한 애들은 구석에. 1학년 수준별 수업 때도 그랬다”며 한숨을 쉬었다. 성취도가 낮으면 부족한 부분을 찾아내 보충해줘야 하는 게 교육의 ‘상식’인데, 이를 찾아볼 수 없다. 김원중 경남대 교육학과 교수는 “성적우수자에 대한 다양한 방식의 격려가 교육적으로 그른 것은 아니다”면서도 “그러나 많은 학교가 잘하는 학생들을 더 잘 가르치는 데만 관심을 쏟고 성취도가 낮은 학생들의 수업 결손을 메우려는 데는 소홀한 게 문제다”고 했다. 공부를 잘하는 학생과 그렇지 않는 학생에게 가르침의 방식은 다를 수 있지만 그 질은 동일해야 하는데도, 문제는 질적인 차별이 학교에서 나타나고 있다는 점이다. 이는 학교 교육을 포기하는 것이나 마찬가지다. 이명박 정부가 발표한 ‘학교 자율화 추진계획’의 심각성도 바로 여기에 있다. 성적만을 기준으로 학생의 우열을 가르고 차별적으로 대우하는 교육 현장에 대한 정확한 인식이 없다. 교육과학기술부는 ‘우리 사회가 충분히 성숙했기 때문에 극단적인 사례는 나타나지 않을 것이다’고 했지만 현실과 동떨어져도 너무 떨어져 있다. 그러다 보니 우열반의 확대 등 학생을 성적으로 차별하는 교육은 모든 학생의 인권이나 학습권을 보장하는 차원에서 더는 두고 볼 수 없다는 주장이 제기된다. 국가인권위원회는 얼마 전 수준별 이동수업의 학생인권 침해 여부를 묻는 한 교사의 질의서에 대해 “특정 과목으로 학생들에게 우열반을 편성하여 교재나 교실 등을 놓고 특별히 취급하고 이것이 지나치게 장기간에 걸쳐 점검되지 않아 학생들에게 분리의식을 낳게 될 경우 차별 혐의가 있다”고 답했다. ‘21세기청소년공동체 희망’의 한 활동가는 “정기토론회에서 ‘강북 애들은 어차피 강남 애들 대리운전 기사나 할 것’이라고 몰아붙인 교사의 이야기를 하며 펑펑 울어버린 학생들도 있었다”며 “공부 못한다는 이유로 받는 인격모독은 인권침해에 가깝다”고 했다. 2006년 국가청소년위원회가 남녀 중고생 2910명을 대상으로 학교생활에서 겪는 어려움이나 인권침해 사례를 물었더니 29.6%의 학생이 ‘성적 차별’을, 20.1%의 학생이 ‘인신공격성 폭언’을 꼽았다. ‘인권교육센터 들’ 배경내 상임활동가는 “학교가 성적으로 학생을 차별하는 것은 학생의 학습동기를 심각하게 꺾어서 학생이 충분히 얻을 수 있는 성적을 얻지 못하도록 한다는 점에서 헌법에 보장된 ‘교육권’의 침해라고 볼 수 있다”고 했다. 학교는 이제 ‘차별’을 가르친다. ‘평등’이 적힌 교과서를 들고. 진명선 기자 torani@hani.co.kr

2004년 교육부가 사교육비 경감대책의 하나로 방과후 보충수업에 수준별 이동수업을 가능하게 했는데, 학교에서는 우열반으로 변질돼 운영된다. 전남의 한 고교는 전교 50등 안에 드는 학생들을 뽑아 야간자율학습에 따로 반을 구성한다. 야간자율학습 때 언어, 수학, 영어, 논술, 과학 교과에 대한 심화수업을 담당교사들이 직접 진행한다. 같은 시간, 다른 학생들은 교육방송(EBS)의 강의를 단체로 시청한다. 반면 ‘열등생’들은 학력 향상의 기회는커녕 우등생과 동등하게 교육받을 권리조차 빼앗기는 일이 흔하다. 광주의 ㅈ(17)군은 “중간고사 때 시험 본 걸로 수학시간에 성적별로 자리를 배치했다. 시험 잘 본 애들은 앞에, 못한 애들은 구석에. 1학년 수준별 수업 때도 그랬다”며 한숨을 쉬었다. 성취도가 낮으면 부족한 부분을 찾아내 보충해줘야 하는 게 교육의 ‘상식’인데, 이를 찾아볼 수 없다. 김원중 경남대 교육학과 교수는 “성적우수자에 대한 다양한 방식의 격려가 교육적으로 그른 것은 아니다”면서도 “그러나 많은 학교가 잘하는 학생들을 더 잘 가르치는 데만 관심을 쏟고 성취도가 낮은 학생들의 수업 결손을 메우려는 데는 소홀한 게 문제다”고 했다. 공부를 잘하는 학생과 그렇지 않는 학생에게 가르침의 방식은 다를 수 있지만 그 질은 동일해야 하는데도, 문제는 질적인 차별이 학교에서 나타나고 있다는 점이다. 이는 학교 교육을 포기하는 것이나 마찬가지다. 이명박 정부가 발표한 ‘학교 자율화 추진계획’의 심각성도 바로 여기에 있다. 성적만을 기준으로 학생의 우열을 가르고 차별적으로 대우하는 교육 현장에 대한 정확한 인식이 없다. 교육과학기술부는 ‘우리 사회가 충분히 성숙했기 때문에 극단적인 사례는 나타나지 않을 것이다’고 했지만 현실과 동떨어져도 너무 떨어져 있다. 그러다 보니 우열반의 확대 등 학생을 성적으로 차별하는 교육은 모든 학생의 인권이나 학습권을 보장하는 차원에서 더는 두고 볼 수 없다는 주장이 제기된다. 국가인권위원회는 얼마 전 수준별 이동수업의 학생인권 침해 여부를 묻는 한 교사의 질의서에 대해 “특정 과목으로 학생들에게 우열반을 편성하여 교재나 교실 등을 놓고 특별히 취급하고 이것이 지나치게 장기간에 걸쳐 점검되지 않아 학생들에게 분리의식을 낳게 될 경우 차별 혐의가 있다”고 답했다. ‘21세기청소년공동체 희망’의 한 활동가는 “정기토론회에서 ‘강북 애들은 어차피 강남 애들 대리운전 기사나 할 것’이라고 몰아붙인 교사의 이야기를 하며 펑펑 울어버린 학생들도 있었다”며 “공부 못한다는 이유로 받는 인격모독은 인권침해에 가깝다”고 했다. 2006년 국가청소년위원회가 남녀 중고생 2910명을 대상으로 학교생활에서 겪는 어려움이나 인권침해 사례를 물었더니 29.6%의 학생이 ‘성적 차별’을, 20.1%의 학생이 ‘인신공격성 폭언’을 꼽았다. ‘인권교육센터 들’ 배경내 상임활동가는 “학교가 성적으로 학생을 차별하는 것은 학생의 학습동기를 심각하게 꺾어서 학생이 충분히 얻을 수 있는 성적을 얻지 못하도록 한다는 점에서 헌법에 보장된 ‘교육권’의 침해라고 볼 수 있다”고 했다. 학교는 이제 ‘차별’을 가르친다. ‘평등’이 적힌 교과서를 들고. 진명선 기자 torani@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)