엄마의 말뚝

스타강사 이만기의 언어영역 해부

엄마의 말뚝

[줄거리] 어느 날 ‘나’는 친정 어머니가 폭설로 미끄러운 빙판길에서 넘어져 중상을 입었다는 전갈을 받는다. 병원에 입원한 친정 어머니는 정신 착란 증세를 일으킨다. 어머니는 효성이 지극했던 아들이 실어증에 걸린데다 유혈이 낭자한 채 비극적으로 죽어간, 한 맺힌 일들을 되살리고 있었다.

6·25 전 오빠는 한때 좌익 운동에 가담했다가 전향한 적이 있었다. 그 때문에 오빠는 이웃의 고발로 끌려갔다. 그러나 예상과는 달리 제일 먼저 의용군에 지원하였다. 이로 인해 어머니와 나는 혜택을 누렸었지만, 석 달 만에 세상이 바뀌자, 우리 집은 빨갱이 집으로 지목되었고 그리하여 이웃의 극심한 박해가 뒤따랐다.

1·4 후퇴로 인해 오빠는 다시 돌아왔다. 피난이 어렵게 되자, 어머니는 서울에 와서 처음 말뚝을 박은 산비탈 달동네로 피난했다. 그러나 은신의 허점이 드러나면서 인민군이 들이닥쳤다. 오빠는 인민군의 출현으로 실어증까지 보이고 인민군은 오빠의 신분을 캐기 위해 혈안이 된다. 어머니는 오빠의 행동을 선천적인 정신 불구에서 비롯된 것이라고 인민군에게 말했다.

그러나 오빠는 정말로 정신적 불구자가 되어 가고 있었다. 오빠는 다시 후퇴하는 인민군에게 총상을 당한 뒤, 실어증을 회복하지 못한 채 죽었다. 어머니는 오빠의 시신을 화장하여 이북 고향 개풍군 땅이 보이는 바닷가에서 바람에 날려보냈다. 그것은 어머니를 짓밟고 모든 것을 빼앗아 간 6·25의 비극과 분단에 홀로 거역할 수 있는 유일한 방도였다. 아직도 투병 중인 어머니는 오빠의 화장과 똑같은 방법의 사후 처리를 ‘나’에게 부탁한다.

[주제] 6·25 전쟁의 비극과 극복 의지

[주제] 6·25 전쟁의 비극과 극복 의지

[해설] 이 작품은 우리 민족의 역사적 비극인 6·25 전쟁으로 인한 서글픈 현실을 사회적 배경으로 해, 한 가족의 고통스런 삶의 모습을 형상화하고 있다. 작품의 중심 인물인 화자의 엄마를 통해, 한 개인의 일생이 단순히 한 개인사의 차원에서 머무르지 않고 가족사·정치사·사회사·민족사·시대사·문명사 등과 얼마나 복잡하게 비극적으로 또는 희극적으로, 필연적으로 또는 우연적으로 맞물리면서 전개되는지를 드러내면서 분단의 비극을 짚어 가고 있는 작품이다. 이 소설의 핵심에 놓여 있는 것은 오빠의 죽음으로 표상되는 민족사의 비극으로, 그것은 중년 여성의 조금은 이기적이고 변덕스럽기까지 한 내면과 병치됨으로써 더욱 생생하게 부각된다. 그 비극을 회상하고 지켜 보는 중년의 시각이란 지극히 절제된 것이어서 일체의 감상과 감정의 과장을 허용하지 않기 때문이다. ‘나’는 그 고통과 아픔을 오직 어머니와 공유할 뿐 누구에게도 하소연하거나 강요하지 않는다. 자신의 밖으로 드러내기에는 너무도 엄청난 것, 어머니의 경우와 같이 죽음 직전에 이르러 의식이 없는 상태에서라야 겨우 터져 나올 수 있는 깊은 뿌리를 가진 것, 궁극적으로는 죽음으로밖에 치유될 수 없는 것이기 때문이다. 작가는 이 작품에서 분단의 비극이 아직도 우리의 삶 속에서 꺼지지 않는 불씨로 살아 있다는 것을 한 어머니의 정신 착란의 외피 속에서 끄집어내어 보여 준다. 이 소설은 한국 전쟁이라는 역사적 아픔을 현실 속에서 망각해 가는 사실에 대한 비판적 인식이, 여성 특유의 섬세함과 생활감 넘친 감각을 바탕에 깔면서, 한국 전쟁 문제에 개성적으로 접근해 감동을 주는 작품이라 하겠다. 이만기/언어영역 강사

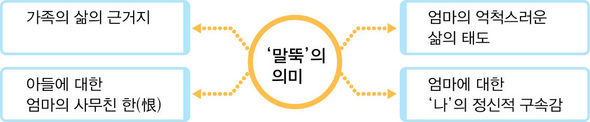

말뚝의 의미

[해설] 이 작품은 우리 민족의 역사적 비극인 6·25 전쟁으로 인한 서글픈 현실을 사회적 배경으로 해, 한 가족의 고통스런 삶의 모습을 형상화하고 있다. 작품의 중심 인물인 화자의 엄마를 통해, 한 개인의 일생이 단순히 한 개인사의 차원에서 머무르지 않고 가족사·정치사·사회사·민족사·시대사·문명사 등과 얼마나 복잡하게 비극적으로 또는 희극적으로, 필연적으로 또는 우연적으로 맞물리면서 전개되는지를 드러내면서 분단의 비극을 짚어 가고 있는 작품이다. 이 소설의 핵심에 놓여 있는 것은 오빠의 죽음으로 표상되는 민족사의 비극으로, 그것은 중년 여성의 조금은 이기적이고 변덕스럽기까지 한 내면과 병치됨으로써 더욱 생생하게 부각된다. 그 비극을 회상하고 지켜 보는 중년의 시각이란 지극히 절제된 것이어서 일체의 감상과 감정의 과장을 허용하지 않기 때문이다. ‘나’는 그 고통과 아픔을 오직 어머니와 공유할 뿐 누구에게도 하소연하거나 강요하지 않는다. 자신의 밖으로 드러내기에는 너무도 엄청난 것, 어머니의 경우와 같이 죽음 직전에 이르러 의식이 없는 상태에서라야 겨우 터져 나올 수 있는 깊은 뿌리를 가진 것, 궁극적으로는 죽음으로밖에 치유될 수 없는 것이기 때문이다. 작가는 이 작품에서 분단의 비극이 아직도 우리의 삶 속에서 꺼지지 않는 불씨로 살아 있다는 것을 한 어머니의 정신 착란의 외피 속에서 끄집어내어 보여 준다. 이 소설은 한국 전쟁이라는 역사적 아픔을 현실 속에서 망각해 가는 사실에 대한 비판적 인식이, 여성 특유의 섬세함과 생활감 넘친 감각을 바탕에 깔면서, 한국 전쟁 문제에 개성적으로 접근해 감동을 주는 작품이라 하겠다. 이만기/언어영역 강사

| |

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)