지난 1일 서울 동작구 흑석동 중앙대부속중학교 수학 동아리 학생들이 방과 후에 동아리실에서 선생님의 이야기를 듣고 있다. 탁기형 선임기자 khtak@hani.co.kr

수학 고통 줄이자 ③

중학생에겐 어려운 ‘도형 논리적 증명’

고교 과정으로 상향 조정했지만

교과서엔 ‘이유 설명하라’ 그대로

중학생들 “증명 문제 외워서 풀어”

핀란드·미국도 고교 때 ‘엄밀한 증명’

“중학교 땐 실습 통한 수학적 사고 필요”

중학생에겐 어려운 ‘도형 논리적 증명’

고교 과정으로 상향 조정했지만

교과서엔 ‘이유 설명하라’ 그대로

중학생들 “증명 문제 외워서 풀어”

핀란드·미국도 고교 때 ‘엄밀한 증명’

“중학교 땐 실습 통한 수학적 사고 필요”

“여기 직사각형 모양 종이가 있지? 이걸 반으로 접어. 반으로 접은 부분을 기준으로 가로의 한 점과 세로의 한 점을 선으로 연결한 다음에 그 선을 가위로 오려. 반으로 접었던 걸 펼치니까 양 쪽이 똑같은 삼각형이 되지? 두 변은 아까 겹쳐놓고 한번에 자른 부분이니까 당연히 길이가 같을 테고. 이렇게 두 변의 길이가 같은 삼각형이 이등변삼각형이야.”

지난 1일 서울 중앙대부속중학교 정종식 수학 교사가 수학 동아리 학생들한테 종이를 오려 보이며 이등변삼각형에 대해 설명하자, ‘아하!’ ‘우와~’ 탄성이 터져 나왔다. 수학적 용어로 증명할 때는 그냥 외우고 넘어가 버렸던 이등변삼각형의 ‘정의’가 직관적으로 쉽게 와닿았기 때문이다. 종이로 만들어 보니 두 밑각의 크기가 같고, 꼭지각의 이등분선이 밑변을 수직이등분 하는 이등변삼각형의 ‘성질’도 한 눈에 들어왔다.

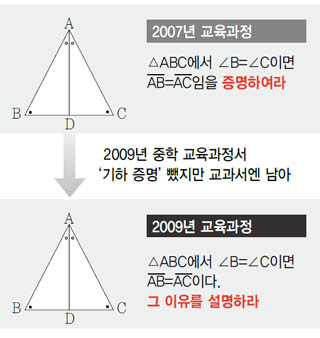

■ 중학교 교육과정서 뺐는데 교과서엔 여전

일반적인 중학생들의 사고력에 적합한 기하(도형 및 공간의 성질에 대한 학문) 수준은 정 교사가 설명한 정도다. ‘△ABC에서 ∠B=∠C이면 AB=BC임을 증명하여라’ 같은 ‘엄밀한 수리 언어적 증명’은 중학생들의 발달 수준에 비춰 버거운 과제다. 교육시민단체 ‘사교육 걱정 없는 세상’(사교육걱정) 등 교육계에서는 이런 기하 증명이 나오는 중학교 2학년 때부터 많은 아이들이 ‘수포자’(수학포기자)로 내몰린다고 분석한다. 교육부가 2009년 교육과정 개정 때 도형의 성질을 형식적으로 증명하는 ‘논증 기하’를 고교로 상향 조정한 이유이기도 하다.

그런데도 학교에서 사용하고 있는 13종의 중2 수학 인정교과서에는 ‘증명하라’는 말만 없을 뿐 기하 증명 문제가 고스란히 남아있다. ‘이유를 알아보자’는 말로 증명 과정을 설명한 뒤 ‘이유를 설명해보라’는 문제를 내는 식이다.

이 때문에 사교육걱정은 최근 중학교 2학년 ‘논증 기하’를 고등학교로 올리자고 다시 주장하고 나섰다. 사교육걱정은 “중학교 교과과정에서 증명을 없앴는데도, 교과서 집필자의 판단에 맡겨두니 모든 교과서가 (도형의 성질) 절반 정도를 여전히 수학적 증명으로 채우고 있다”고 짚었다.

한국 교사들은 교과서에 실린 내용이나 문제를 수업 중에 가급적 모두 다뤄줘야 한다고 생각하는 경향이 있다. 가르치지 않은 것을 시험에 출제하면 학생과 학부모가 매우 민감하게 반응하는 탓이다. 배수경 경기 호곡중 수학 교사는 “교육과정에서 빠졌더라도 엄밀한 형식적 증명을 담은 교과서가 존재하는 한, 학교에서는 이를 가르칠 수밖에 없다”고 설명했다.

■ 정의와 성질도 헷갈리는데 증명이라니

엄밀한 논증 기하를 하려면 주어진 가정과 알고 있는 수학적 사실 등 ‘수학적 배경 지식’을 총동원 해야 한다. 아직 정의와 성질의 차이도 구분하기 힘든 중학생들한테 기하 증명은 넘기 힘든 벽이다. 호곡중 3학년 한유정 학생은 “학원에서 증명을 외우게 하다보니 기본적인 문제를 푸는 데는 지장이 없었다. 그러나 심화 문제에서 학원에서 했던 것과 달리 문제를 살짝 틀어서 내면 설명하기 너무 어려웠다”고 말했다. 수학이 ‘수학적 사고력’과 무관한 ‘암기 과목’으로 변질돼 있음을 보여준다.

중2 기하 증명은 초등~중1은 물론 중3과도 완전히 다른 학습 체계라 아이들이 적응하기 쉽지 않다는 지적도 있다. 가령 정삼각형의 한 내각의 크기가 60도라는 사실은 초등학교 때부터 배우고 사용해 온 지식이다. 중2 때 갑자기 이 당연한 사실을 증명하라고 하니 아이들로선 당황스럽고 동기부여가 되지 않는다. 정 교사는 “증명은 계산해서 답을 내는 게 아니라 이미 제시된 결론을 설명하는 과정이다. 이등변삼각형의 두 밑각이 같다는 게 나와 있는데 이유를 설명하라고 하니까, 당연한 걸 왜 설명해야 하는지 이해하지 못하는 아이가 많다”고 말했다.

■ 핀란드·미국 등도 엄밀한 증명은 고교 때

도형의 성질을 이해하고 지식을 습득하는 방법은 ‘엄밀한 증명’ 외에도 다양하다. 아직 추상적 사고력이 덜 발달한 어린 학생일수록 종이로 도형을 만들어보고 각도와 길이를 재보는 것처럼 구체적인 실습과 직관적인 관찰, 측정, 추측으로 배우는 게 더 효과적일 수 있다. 추상적 사고가 왕성한 고교생 이후부터는 수학적 용어와 기호, 형식 논리 규칙을 이용하는 ‘논증 기하’의 방식으로 수학적 사고력을 높일 수 있다.

사교육걱정이 미국·영국·독일·핀란드·일본·싱가포르 등 국외 사례를 분석해보니, 많은 나라가 고고 때 기하 영역의 형식적 증명을 가르쳤다. 핀란드의 중학교 도형 영역에서는 증명 없이 도형의 성질을 다룬다. 다각형의 성질, 원과 접선의 성질, 이등변삼각형·정삼각형의 성질, 사각형의 성질이 나열되지만 증명은 없고 도형의 성질을 이용해 문제를 해결하는 과정으로 이어진다. 미국 중학교에서도 고교에서 나오는 형식적 증명의 준비 단계로, 연역적 추측 정도를 배운다.

배 교사는 “학생들이 어려워하는 강한(엄밀한) 연역적 증명은 고교 과정에 맡기는 게 좋다. 중학교 교과서는 초등학교와 연계한 직관적인 내용으로 출발해 추측 정도의 약한 연역적 증명을 포함한 다양한 수학적 정당화의 방식으로 재구성해야 한다”고 제안했다. 최수일 수학 사교육 포럼 대표는 “증명 자체가 중요한 게 아니라 그 과정을 충분히 이해하고 정확하게 사용할 줄 아는 능력이 중요하다. 증명이 너무 어려워 증명의 본질을 이해할 수 없다면 교육적으로 문제가 된다”고 말했다.

2015 교육과정 개정 연구진으로 참여하고 있는 이만근 동양대 수학과 교수는 지난 12일 국회에서 열린 ‘2015 수학 교육과정 개정 시안 문제점과 대안을 제시한다’ 토론회에서 “현재 중학교 도형의 성질 부분은 2009년 교육과정 개정 때 바뀐 것으로 (2013년부터 교과서가 도입돼) 아직 제대로 정착이 안 된 상태다. 이번에 면밀히 관찰하고 있다”고 말했다. 정착여부를 좀 더 지켜 본 뒤 판단하겠다는 취지로 풀이된다.

전정윤 기자 ggum@hani.co.kr

■ 중학교 교육과정서 뺐는데 교과서엔 여전

일반적인 중학생들의 사고력에 적합한 기하(도형 및 공간의 성질에 대한 학문) 수준은 정 교사가 설명한 정도다. ‘△ABC에서 ∠B=∠C이면 AB=BC임을 증명하여라’ 같은 ‘엄밀한 수리 언어적 증명’은 중학생들의 발달 수준에 비춰 버거운 과제다. 교육시민단체 ‘사교육 걱정 없는 세상’(사교육걱정) 등 교육계에서는 이런 기하 증명이 나오는 중학교 2학년 때부터 많은 아이들이 ‘수포자’(수학포기자)로 내몰린다고 분석한다. 교육부가 2009년 교육과정 개정 때 도형의 성질을 형식적으로 증명하는 ‘논증 기하’를 고교로 상향 조정한 이유이기도 하다.

그런데도 학교에서 사용하고 있는 13종의 중2 수학 인정교과서에는 ‘증명하라’는 말만 없을 뿐 기하 증명 문제가 고스란히 남아있다. ‘이유를 알아보자’는 말로 증명 과정을 설명한 뒤 ‘이유를 설명해보라’는 문제를 내는 식이다.

이 때문에 사교육걱정은 최근 중학교 2학년 ‘논증 기하’를 고등학교로 올리자고 다시 주장하고 나섰다. 사교육걱정은 “중학교 교과과정에서 증명을 없앴는데도, 교과서 집필자의 판단에 맡겨두니 모든 교과서가 (도형의 성질) 절반 정도를 여전히 수학적 증명으로 채우고 있다”고 짚었다.

한국 교사들은 교과서에 실린 내용이나 문제를 수업 중에 가급적 모두 다뤄줘야 한다고 생각하는 경향이 있다. 가르치지 않은 것을 시험에 출제하면 학생과 학부모가 매우 민감하게 반응하는 탓이다. 배수경 경기 호곡중 수학 교사는 “교육과정에서 빠졌더라도 엄밀한 형식적 증명을 담은 교과서가 존재하는 한, 학교에서는 이를 가르칠 수밖에 없다”고 설명했다.

■ 정의와 성질도 헷갈리는데 증명이라니

엄밀한 논증 기하를 하려면 주어진 가정과 알고 있는 수학적 사실 등 ‘수학적 배경 지식’을 총동원 해야 한다. 아직 정의와 성질의 차이도 구분하기 힘든 중학생들한테 기하 증명은 넘기 힘든 벽이다. 호곡중 3학년 한유정 학생은 “학원에서 증명을 외우게 하다보니 기본적인 문제를 푸는 데는 지장이 없었다. 그러나 심화 문제에서 학원에서 했던 것과 달리 문제를 살짝 틀어서 내면 설명하기 너무 어려웠다”고 말했다. 수학이 ‘수학적 사고력’과 무관한 ‘암기 과목’으로 변질돼 있음을 보여준다.

중2 기하 증명은 초등~중1은 물론 중3과도 완전히 다른 학습 체계라 아이들이 적응하기 쉽지 않다는 지적도 있다. 가령 정삼각형의 한 내각의 크기가 60도라는 사실은 초등학교 때부터 배우고 사용해 온 지식이다. 중2 때 갑자기 이 당연한 사실을 증명하라고 하니 아이들로선 당황스럽고 동기부여가 되지 않는다. 정 교사는 “증명은 계산해서 답을 내는 게 아니라 이미 제시된 결론을 설명하는 과정이다. 이등변삼각형의 두 밑각이 같다는 게 나와 있는데 이유를 설명하라고 하니까, 당연한 걸 왜 설명해야 하는지 이해하지 못하는 아이가 많다”고 말했다.

■ 핀란드·미국 등도 엄밀한 증명은 고교 때

도형의 성질을 이해하고 지식을 습득하는 방법은 ‘엄밀한 증명’ 외에도 다양하다. 아직 추상적 사고력이 덜 발달한 어린 학생일수록 종이로 도형을 만들어보고 각도와 길이를 재보는 것처럼 구체적인 실습과 직관적인 관찰, 측정, 추측으로 배우는 게 더 효과적일 수 있다. 추상적 사고가 왕성한 고교생 이후부터는 수학적 용어와 기호, 형식 논리 규칙을 이용하는 ‘논증 기하’의 방식으로 수학적 사고력을 높일 수 있다.

사교육걱정이 미국·영국·독일·핀란드·일본·싱가포르 등 국외 사례를 분석해보니, 많은 나라가 고고 때 기하 영역의 형식적 증명을 가르쳤다. 핀란드의 중학교 도형 영역에서는 증명 없이 도형의 성질을 다룬다. 다각형의 성질, 원과 접선의 성질, 이등변삼각형·정삼각형의 성질, 사각형의 성질이 나열되지만 증명은 없고 도형의 성질을 이용해 문제를 해결하는 과정으로 이어진다. 미국 중학교에서도 고교에서 나오는 형식적 증명의 준비 단계로, 연역적 추측 정도를 배운다.

배 교사는 “학생들이 어려워하는 강한(엄밀한) 연역적 증명은 고교 과정에 맡기는 게 좋다. 중학교 교과서는 초등학교와 연계한 직관적인 내용으로 출발해 추측 정도의 약한 연역적 증명을 포함한 다양한 수학적 정당화의 방식으로 재구성해야 한다”고 제안했다. 최수일 수학 사교육 포럼 대표는 “증명 자체가 중요한 게 아니라 그 과정을 충분히 이해하고 정확하게 사용할 줄 아는 능력이 중요하다. 증명이 너무 어려워 증명의 본질을 이해할 수 없다면 교육적으로 문제가 된다”고 말했다.

2015 교육과정 개정 연구진으로 참여하고 있는 이만근 동양대 수학과 교수는 지난 12일 국회에서 열린 ‘2015 수학 교육과정 개정 시안 문제점과 대안을 제시한다’ 토론회에서 “현재 중학교 도형의 성질 부분은 2009년 교육과정 개정 때 바뀐 것으로 (2013년부터 교과서가 도입돼) 아직 제대로 정착이 안 된 상태다. 이번에 면밀히 관찰하고 있다”고 말했다. 정착여부를 좀 더 지켜 본 뒤 판단하겠다는 취지로 풀이된다.

전정윤 기자 ggum@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)