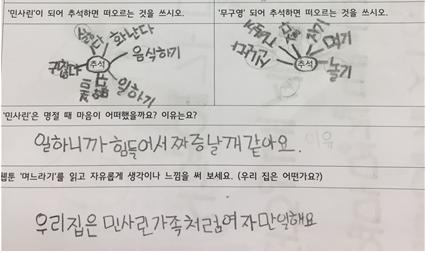

추석을 앞둔 9월의 한 수업시간. “추석하면 떠오르는 것을 말해볼까요?”라는 교사의 질문을 듣자마자 여기저기 아이들의 미소가 피어올랐다. “실컷 놀아요!”, “용돈 받아요!”, “친척들 만나요”, “송편이랑 맛있는 거 먹어요!” 초등 2학년 아이들에게 ‘추석’은 그저 신나는 일만 가득한 날로 보였다.

아이들이 행복한 모습을 보며 한편으로 ‘나도 어렸을 때는 그랬는데’라는 씁쓸한 생각이 스쳤다. 언제부터였을까. 명절이 그리 설레지 않았다. 명절이 다가오면 엄마는 며칠 전부터 집에서 허리를 굽힌 채 각종 차례 음식을 준비했고, 큰집에 가서도 엉덩이 붙일 새 없이 부엌에만 박혀있었다. 그렇게 온종일 일하고도 ‘저쪽 구석’에서 가장 늦게 숟가락을 들었다. 가장 차가운 음식을 먹었다. 어린 마음에 그 모습이 안타까워 같이 전이라도 부칠라치면, 어른들은 “시집가면 평생 할 텐데, 벌써 하게?”라는 우울한 미래를 이야기했다.

추석과 설날, 과연 모든 이들에게 행복한 날일까? 아이들에게 최근 책으로도 나온 웹툰 <며느라기>를 소개하며 수업을 시작했다. 일상에서 며느리가 겪을 수 있는 다양한 에피소드를 다룬 웹툰이다. 여전히 ‘전통’이라는 이름으로 여자들에게만 온갖 가사노동이 강요되는 현실에 대해 아이들과 이야기를 나눠봤다.

<며느라기>를 다 보고난 뒤, 아이들은 “민사린(웹툰 속 며느리)은 자기네 엄마 집에도 못 가고 계속 일하니까 힘들어서 짜증날 것 같고, 우리 집도 민사린네처럼 여자만 일해요”라고 발표했다. 어떤 아이는 명절뿐 아니라 쉬는 날이면, 자기 아빠가 무구영(민사린의 남편)같이 잠만 잔다고 투덜댔다.

교실에 둘러앉은 아홉 살 아이들은, 모든 가족 구성원이 함께 행복하고 평등한 집이 되길 원했다. 자신이 꿈꾸는 명절 기간의 집안 풍경과 하고 싶은 말을 적어보라고 하자 “엄마, 그동안 많이 힘들었지? 이제 같이 해요”, “아빠, 집안일은 ‘돕는 게’ 아니라 생활하는 어른이라면 당연히 ‘같이’ 하는 거예요” 등 스물 한 개의 생각들이 나왔다.

‘아이들이, 특히 여학생들이 어른이 되어서도 지금처럼 명절이 즐거운 날일 수 있을까?’라는 의문에서 이 수업을 진행했다. 한국 사회에서 ‘며느리의 도리’란 여전히 ‘온갖 집안일을 다해주고도 불평·불만 없어야 함’을 뜻한다. 이제부터라도 명절 문화가 바뀌지 않으면, 지금 웃고 있는 초등 2학년 아이들 중 절반은 ‘민사린’이 되어 울게 될지도 모른다. 나머지 반은 무구영이 되어 누군가를 울리고 있을 수도….

다행히 희망적인 움직임이 보인다. 추석 연휴가 지난 뒤, 적지 않은 아이들이 변화된 모습을 이야기했다. “제가 ‘아빠 같이 좀 해!’라고 말해서 엄마·아빠가 같이 일했어요”, “할아버지한테 여자·남자 따로 먹지 말고 다 같이 밥 먹자고 말씀드려서 처음으로 섞어 앉아 밥 먹었어요!” 등을 비롯해 가족끼리 외식을 하거나, 외가에서만 지내다 왔다는 집도 있었다.

20년 뒤 아이들의 명절이 지금처럼 누구에게나 즐거운 연휴이길 바란다. 그래서 그때쯤엔 <며느라기>라는 웹툰이 아무런 공감을 못 받는, 역사 속에나 존재하는 책이 되길 꿈꾼다. 초등젠더교육연구회 ‘아웃박스’ 이예원 교사 (<예민함을 가르칩니다>(서해문집) 지은이(공저))

추석을 앞둔 지난 9월, 아이들과 웹툰 <며느라기>를 함께 본 뒤 활동지를 적어봤다. 이예원 교사 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)