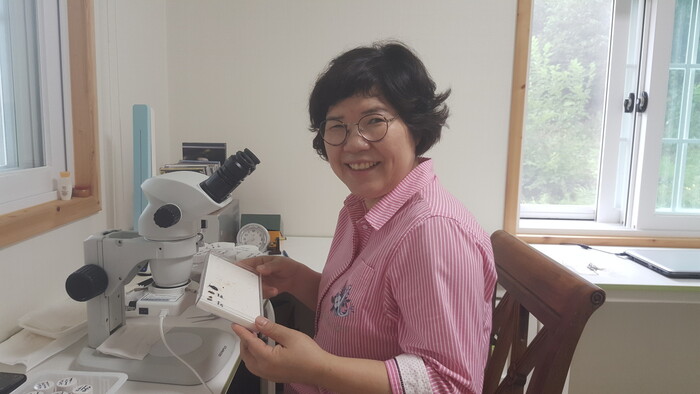

정부희 박사는 최근 곤충 거래가 활발해지면서 아이들이 곤충을 접할 기회가 많아졌다며 곤충 생명의 소중함을 알려주는 노력이 필요하다고 강조한다. 정 박사가 경기도 양평 야외연구소에서 연구하는 곤충 표본을 들어 보이고 있다. 김학준 기자

‘한국의 파브르’라 불리는 정부희 박사가 경기도 양평의 산자락에 만든 정원은 그의 연구소요 안식처다. 곤충들이 좋아하는 식물 200여종을 500여평의 땅에 구획을 나눠 심었다. 6년이 지나면서 철마다 꽃이 끊이지 않고 피고 지고, 다양한 풀까지 끼어들어 저절로 풍요한 생태마당이 됐다. 봄부터 가을까지 자신의 밥상이라 여긴 온갖 곤충이 방문한다. 먹이가 풍부하니 초대를 하지 않더라도 냄새를 맡고 스스로 찾아오는 것이다. 정 박사가 자연과 곤충과 교감하는 방식이다. “8월의 저녁에 밖에 나와 의자에 앉아 있다 보면 늦반딧불이가 불빛을 반짝이며 하늘로 날아오르기 시작한다. 또 풀숲에서는 애벌레가 박자를 맞춰 불빛을 껌뻑거린다. 하늘엔 수많은 별이 총총히 떠 있어 환상적인 분위기를 만든다. 별천지가 따로 있을까 싶다.”

그는 곤충과 인연을 맺은 것은 운명이라고 해야 할 것 같다고 얘기한다. 본래 곤충에 대한 관심도 지식도 없었는데 아이들을 키우면서 같이 관찰하러 다니다 보니 어느새 아이들보다 더 깊이 빠져들게 됐다. 야생화가 먼저 눈에 들어왔다. 그는 “돌을 보는 것과 달리 살아 있고 나에게 말을 거는 것 같았다”고 회상했다. 그때부터 나름 생태 공부를 시작했다. 버섯, 물고기, 새, 곤충이 보이기 시작했다. 알면 알수록 궁금증이 더해졌고 그들의 이름을 불러주고 싶었다. 그렇지만 이름을 몰랐고, 풀어줄 사람이 없었고, 책도 없어서 일본에서 도감을 사다가 보기도 했다. 그러나 갈증은 여전했다. 곤충 공부를 더 깊이 해보자는 생각에 대학원에 들어갔다. 그때 나이가 마흔이었다. 오로지 곤충 이름과 한살이가 어떤지 알고 싶어서였는데 본의 아니게 본격적인 생물학도의 길로 들어서게 됐다.

본래 대학에서 영어교육을 전공한 터라 이과 계통은 처음이었다. 대학원을 다니지만 기초과정이 필요해 학부 수업을 함께 들었다. 남들보다 2배 정도의 노력이 필요했다. 석사와 박사를 내리 달려 5년 만에 끝냈다. 그는 대학원 진학 전에 버섯 공부를 한 4년 했다. 그때 버섯에서 사는 곤충들을 많이 만났는데, 깜깜하고 냄새 고약한 버섯 속에서 사는 곤충에 대한 호기심이 높아졌다. 버섯살이 곤충 전문가가 없는 현실이 그를 전공으로 이끌었다. 국내는 물론 외국에서도 연구 사례가 별로 없었다. 이 벌레 중의 하나를 거저리라고 하는데 딱정벌레의 일종이고, 요즘 많이 알려진 밀웜이 그것의 애벌레다. 버섯살이 곤충을 연구하려면 버섯과 곤충을 함께 알아야 한다. 버섯과 벌레를 다 집으로 가져와서 키웠다. 애벌레가 버섯 속에 살기 때문에 버섯을 쪼개거나 부수면 달아나거나 숨는다. 더욱이 크기가 몇 밀리미터밖에 안 되는 종이 많아 찾기도 관찰도 어렵기만 하다.

버섯살이 곤충을 연구하려면 버섯이 많이 사는 산으로 채집하러 다닐 수밖에 없다. 산이 험하기도 하거니와 뱀이 많아 위험한 상황을 만나기 일쑤다. 한번은 강원도 산으로 채집을 갔을 때의 일이다. 7부 능선에 버섯이 많아 관찰하고 채집을 하느라 정신이 팔려 있었는데 똬리를 틀고 있는 살모사와 맞닥뜨렸다. 너무 놀라 그 자리에 털썩 주저앉았고 카메라와 채집 가방을 놓아둔 채 혼비백산해서 산에서 내려왔다. 나중에 같이 채집을 간 일행이 그 자리를 어렵게 찾아가서 가방을 가져온 적이 있다. 또 한번은 쓰러진 나무 사이에 있는 흙을 밟았다가 빠져 몸이 끼는 사고를 당하기도 했다. 소리쳐 일행을 불렀는데 너무 멀리 있어 구조의 손길이 오지 않았다. 버둥거리고 몸부림을 쳤는데 어떻게 빠져나왔는지 기억이 나지 않았다.

정 박사는 논문을 50여편 썼다. 그동안 우리나라에 알려지지 않았던 미기록종 100여종을 찾아냈다. 작년에는 세계에서 처음인 신종 2종을 발견해 발표도 했다. 국내외 연구 사례가 드물기 때문이다. 연구 성과를 부지런히 책으로도 펴내 거저리를 포함한 버섯살이 곤충 관련 전문서적은 물론 곤충 전반에 관한 도감, 에세이 등이 30권에 이른다. 올해 3월에 나온 <세밀화로 보는 정부희 선생님 곤충 교실 세트>를 비롯해 어린이용으로 곤충 교실 5권짜리 세트 2종도 냈다. 기존의 곤충 관련 책들의 잘못된 부분을 바로잡아 어린이들이 제대로 알 수 있도록 안내서로 만들었다. 그는 또 라디오 방송에서도 꾸준히 곤충을 널리 알리려 시도하고 있다. 20분 정도의 시간에 곤충의 종류와 특성 등에 대해 누구나 알기 쉽게 풀어 설명을 해주는 것이다. 동물이나 식물과 달리 대중과 소통할 채널이 아직도 부족하다는 생각이다.

그의 별명은 ‘한국의 파브르’다. 그는 곤충 전반을 두루 연구한 사람이 없어서 그렇다며 스스로도 자부심이 대단하다. 아이들과 탐사를 가고 생태공원에서 자원봉사를 하면서 공부를 하던 아마추어 시절이 큰 도움이 됐다. 대학원에 일찍 가서 거저리만 전공했다면 인접 분야는 알기 어려웠을 것이라는 게 그 자신의 분석이다. 표본을 만드는 것은 손이 많이 가 전공 분야의 중요한 것만 표본을 만들고 나머지는 사진을 찍었다. 곤충학자 중 사진을 가장 많이 가지고 있다고 귀띔을 한다.

아이들에게 사슴벌레나 나비 등 곤충은 친구다. 곤충 산업화가 진행되면서 아이들이 곤충을 접할 기회도 많아졌다. 아이들의 정서를 풍부하게 하고 요즘 유행하는 힐링에도 유용하다. 교육과정에도 여러 곤충이 들어가 있다. 그는 확산에 따른 부작용을 경계한다. “사고파는 게 일상화되면서 생명의 존엄성을 잊을 수 있는데 교사와 부모가 이것을 알도록 해줄 필요가 있다.”

정 박사는 학계에서 어느 정도 성과를 이뤘지만 그를 이어 연구를 계속하겠다는 사람이 없어 아쉬움이 남는다. 대학에서 교수를 하지 않아 제자가 없는 게 가장 큰 이유 같다. 곤충 연구를 하는 아들한테도 운을 떼어봤지만 거절당했다. “맥이 끊기지 않았으면 좋겠는데….” 한숨이 절로 나온다. 요즘은 지난해 집에다 새로 차린 ‘우리곤충연구소’와 양평 생태정원에 마지막 정열을 쏟고 있다. 늦깎이로 뛰어들어 20년 안팎 연구를 계속해온 정 박사에겐 바람이 하나 더 있다. 사람들에게 ‘나도 할 수 있다’는 희망과 믿음을 주는 것이다.

글·사진 김학준 기자

kimhj@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)