“산부인과 간호사니까, 모유 수유 좋은 거야 누구보다 잘 알죠. 아이한텐 미안했지만 엄두가 안 나더라고요.” 경기 분당의 한 산부인과병원에서 일하는 간호사 조재형(33)씨는 석 달 동안의 출산휴가를 마치고 지난달 복직하면서, 모유 수유를 ‘스스로’ 포기했다. 바쁜 분만실에서 일하면서 제시간에 맞춰 젖을 짜낼 자신이 없었기 때문이다. 동료 간호사가 집에 짜놓고 온 젖이 모자라서 근무시간에도 아이한테 젖을 먹이러 집으로 뛰어다니다가, 결국 육아휴직을 선택했다는 얘기를 듣고 조씨는 모유 수유를 끊기로 결심했다. 분유를 뱉어내는 아이에게 ‘모질게’ 젖병 물리는 훈련을 시킨 뒤, 조씨는 병원으로 돌아왔다.

시설없어 숨어서 ‘작업’

유축시간 내기도 ‘눈치’

복직하면 대부분 ‘백기’

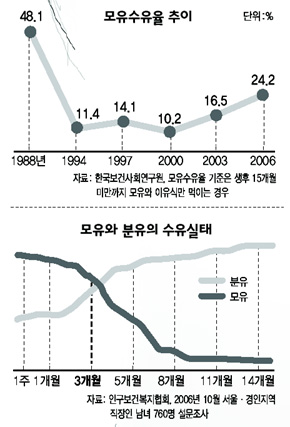

정부 적극 지원 정책을 8월 첫 주(1~7일)는 ‘세계모유수유연맹’이 정한 17번째 세계 모유 수유 주간이다. 한국보건사회연구원이 조사한 자료를 보면, 우리나라 모유수유율(생후 15개월 미만까지 모유와 이유식만 먹이는 경우)은 2006년 기준으로 24.2%다. 2000년 10.2%에 불과했던 모유수유율은 ‘모유가 엄마와 아이에게 모두 좋다’는 인식이 퍼지면서 점차 높아지는 추세다.(그래프1) 하지만 모유 수유 관련 단체들은 “70%가 넘는 미국·유럽보다 여전히 낮은 수준”이라고 지적한다. 당장 조씨와 같은 ‘직장맘’들은 모유 수유에 성공하기까지 수많은 ‘현실의 벽’을 넘어야만 한다. 먼저 제대로 된 모유 수유 공간이 없는 게 문제다. 모유 수유를 하려면, 출근 바로 직전 아이한테 젖을 먹이고 나온 뒤 많게는 하루 3~4번씩 젖을 짜서 냉장고에 보관해놓아야 한다. 하지만 유축기나 모유 저장 팩, 수유 패드, 냉장고, 싱크대 등 제대로 된 수유시설을 갖춘 곳은 드물다. 지난해 7월 중앙부처와 산하기관 203곳의 모유수유 시설 현황 조사결과를 보면, 수유시설이 있는 곳은 35.9%인 73곳뿐이었다. 2005년부터 ‘직장 내 모유 수유실 설치 지원’ 캠페인을 벌여온 인구보건복지협회가 설치를 지원한 곳도 7일 현재 공공시설을 포함해 191곳에 그친다. 대부분 직장에서는 화장실이나 회의실 한구석에 ‘숨어서’ 젖을 짜야 한다는 뜻이다. 인구보건복지협회 출산장려팀 박혜미씨는 “아직 기업체 모유 수유 시설의 현황 파악조차 제대로 이뤄지지 않은 상황”이라며 “저출산 시대에 여성이 사회활동과 육아를 병행할 수 있도록 기본적인 시설부터 갖춰야 한다”고 지적했다.

특히 ‘직장맘’들은 “모유 수유를 하면서 눈치 봐야 하는 사회 분위기가 가장 큰 문제”라고 입을 모은다. 대기업에 다니는 김희경(31)씨는 2006년 3월 아이를 낳은 뒤 여섯 달 만에 복직했다. 마침 정부 지원을 받아 회사에 수유실이 생긴 터라, 김씨는 모유 수유를 계속할 수 있었지만 복직 넉 달 만에 ‘백기’를 들었다. 김씨는 “매번 30~40분씩 자리를 비우기가 눈치 보여 자주 유축을 못했더니 젖이 말라버려 포기했다”며 “직접 얘기하지는 않았지만 함께 일하는 직원들 사이에 ‘(모유 수유 한다고) 유난 떤다’는 분위기가 알게 모르게 느껴져 부담스러웠다”고 털어놨다.

특히 ‘직장맘’들은 “모유 수유를 하면서 눈치 봐야 하는 사회 분위기가 가장 큰 문제”라고 입을 모은다. 대기업에 다니는 김희경(31)씨는 2006년 3월 아이를 낳은 뒤 여섯 달 만에 복직했다. 마침 정부 지원을 받아 회사에 수유실이 생긴 터라, 김씨는 모유 수유를 계속할 수 있었지만 복직 넉 달 만에 ‘백기’를 들었다. 김씨는 “매번 30~40분씩 자리를 비우기가 눈치 보여 자주 유축을 못했더니 젖이 말라버려 포기했다”며 “직접 얘기하지는 않았지만 함께 일하는 직원들 사이에 ‘(모유 수유 한다고) 유난 떤다’는 분위기가 알게 모르게 느껴져 부담스러웠다”고 털어놨다.

실제로 한국보건사회연구원 조사에서 12%의 여성이 “취업 때문에 모유 수유를 중단했다”고 답했다. 보건복지부의 ‘직장인 모유 수유 실태조사’를 봐도, 직장 복귀 전 45% 이상이었던 모유수유율은 직장 복귀 뒤 22.4%로 뚝 떨어진다. 생후 3개월 된 신생아의 모유수유율이 분유에 역전되는 이유도, 석 달의 출산휴가를 마친 엄마가 직장에 복귀했기 때문으로 풀이된다.(그래프2) 김희경씨는 “모유를 먹이지 않으면 ‘엄마로서 의무를 다하지 못한다’는 생각에, 직장 여성들은 이중삼중 스트레스를 받는다”고 말했다. 직장여성의 모유 수유를 돕기 위해, 전문가들은 수유시간제나 탄력근무시간제 도입, 직장 내 수유 시설 마련 등 제도적 뒷받침이 시급하다고 지적한다. 정유미 대한모유수유의사회 회장(소아과 전문의)은 “모유 수유는 아이의 면역력을 키우고 엄마의 건강에도 좋다”며 “출산휴가를 6개월로 연장하고, 모유수유실을 직장에 설치하는 회사한테 세제 혜택을 주는 등 정부가 적극적인 모유 수유 지원정책을 펴야 한다”고 말했다. 황예랑 기자 yrcomm@hani.co.kr

유축시간 내기도 ‘눈치’

복직하면 대부분 ‘백기’

정부 적극 지원 정책을 8월 첫 주(1~7일)는 ‘세계모유수유연맹’이 정한 17번째 세계 모유 수유 주간이다. 한국보건사회연구원이 조사한 자료를 보면, 우리나라 모유수유율(생후 15개월 미만까지 모유와 이유식만 먹이는 경우)은 2006년 기준으로 24.2%다. 2000년 10.2%에 불과했던 모유수유율은 ‘모유가 엄마와 아이에게 모두 좋다’는 인식이 퍼지면서 점차 높아지는 추세다.(그래프1) 하지만 모유 수유 관련 단체들은 “70%가 넘는 미국·유럽보다 여전히 낮은 수준”이라고 지적한다. 당장 조씨와 같은 ‘직장맘’들은 모유 수유에 성공하기까지 수많은 ‘현실의 벽’을 넘어야만 한다. 먼저 제대로 된 모유 수유 공간이 없는 게 문제다. 모유 수유를 하려면, 출근 바로 직전 아이한테 젖을 먹이고 나온 뒤 많게는 하루 3~4번씩 젖을 짜서 냉장고에 보관해놓아야 한다. 하지만 유축기나 모유 저장 팩, 수유 패드, 냉장고, 싱크대 등 제대로 된 수유시설을 갖춘 곳은 드물다. 지난해 7월 중앙부처와 산하기관 203곳의 모유수유 시설 현황 조사결과를 보면, 수유시설이 있는 곳은 35.9%인 73곳뿐이었다. 2005년부터 ‘직장 내 모유 수유실 설치 지원’ 캠페인을 벌여온 인구보건복지협회가 설치를 지원한 곳도 7일 현재 공공시설을 포함해 191곳에 그친다. 대부분 직장에서는 화장실이나 회의실 한구석에 ‘숨어서’ 젖을 짜야 한다는 뜻이다. 인구보건복지협회 출산장려팀 박혜미씨는 “아직 기업체 모유 수유 시설의 현황 파악조차 제대로 이뤄지지 않은 상황”이라며 “저출산 시대에 여성이 사회활동과 육아를 병행할 수 있도록 기본적인 시설부터 갖춰야 한다”고 지적했다.

실제로 한국보건사회연구원 조사에서 12%의 여성이 “취업 때문에 모유 수유를 중단했다”고 답했다. 보건복지부의 ‘직장인 모유 수유 실태조사’를 봐도, 직장 복귀 전 45% 이상이었던 모유수유율은 직장 복귀 뒤 22.4%로 뚝 떨어진다. 생후 3개월 된 신생아의 모유수유율이 분유에 역전되는 이유도, 석 달의 출산휴가를 마친 엄마가 직장에 복귀했기 때문으로 풀이된다.(그래프2) 김희경씨는 “모유를 먹이지 않으면 ‘엄마로서 의무를 다하지 못한다’는 생각에, 직장 여성들은 이중삼중 스트레스를 받는다”고 말했다. 직장여성의 모유 수유를 돕기 위해, 전문가들은 수유시간제나 탄력근무시간제 도입, 직장 내 수유 시설 마련 등 제도적 뒷받침이 시급하다고 지적한다. 정유미 대한모유수유의사회 회장(소아과 전문의)은 “모유 수유는 아이의 면역력을 키우고 엄마의 건강에도 좋다”며 “출산휴가를 6개월로 연장하고, 모유수유실을 직장에 설치하는 회사한테 세제 혜택을 주는 등 정부가 적극적인 모유 수유 지원정책을 펴야 한다”고 말했다. 황예랑 기자 yrcomm@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)