햅쌀이 나고 선선한 바람이 불어오는 가을은 술 빚기 좋은 계절이다. 게티이미지뱅크

내가 학교 다니던 시절은 막걸리가 그렇게 인기 있던 시절이 아니었다. 학교 앞 주점 중에서 막걸리를 전문으로 팔던 집은 한두 집 정도가 기억나고, 내가 자주 갔던 술집들은 대부분 캠브리지, 옥스포드 같은 이름을 쓰는 호프집들이었다. 생맥주 3000㏄ 피처에 이른바 세트메뉴라는 이름의 값싼 감자튀김 같은 것들을 시켜놓고 소개팅도 하고 미팅도 했다. 자취하는 친구들끼리 모여서 술을 마실 땐 주로 소주에 두부김치나 감자탕, 여유 있을 땐 삼겹살에 먹고 마셨다.

언제부터인가 텔레비전에서 막걸리가 일본에 수출되고 여성들에게 인기를 끈다는 얘기들이 나오기 시작했다. ‘라이스 와인’이라는 이름이 등장했는가 하면, 외국인들이 막걸리를 마시고 “맛있어요”를 외치는 장면이 자주 나왔다. 나도 소주 대신 막걸리를 시키는 경우가 늘었다. 시금털털한 맛 대신 단맛이 늘었고, 부드러운 목 넘김도 좋았다.

그런데 딱 한가지 마음에 들지 않는 것이 있었다. 막걸리가 달면 달수록 끝맛에 받치는 인공의 쓴맛, 그러니까 아스파탐이나 스테비아 같은 합성 감미료 맛이 별로였다. 그즈음 고향의 어머니가 막걸리 붐을 타고 ‘막걸리 학교’를 다니면서 술을 빚기 시작하셨다. 막걸리를 음식처럼 집에서도 만들 수 있다는 걸 알게 된 게 그때쯤이다. 나도 만들어볼까? 호기심이 생기기 시작했다.

막걸리를 처음 공부하면서 흥미로웠던 사실은 쌀, 누룩, 물, 이 세가지 재료만으로 엄청나게 다양한 종류의 술을 만들 수 있다는 점이었다. 찹쌀로 빚을 것인지 멥쌀로 빚을 것인지, 물을 많이 넣을 것인지 조금만 넣을 것인지, 누룩의 양을 얼마나 쓸지에 따라 맛은 완전히 달라진다. 심지어는 똑같은 쌀을 가루로 내어 빚느냐, 고두밥을 쪄서 빚느냐에 따라서도 확연한 차이가 만들어진다. 그 이유는 온도, 누룩의 양, 재료가 되는 쌀의 제형에 따라 발효 속도가 달라지기 때문이다. 그리고 그 발효 속도가 술의 맛을 좌우한다.

쌀가루를 내어 만드는 술은 발효가 잘돼 상대적으로 달고 과일향이 많이 배어 먹기 좋고, 고두밥을 쪄서 만드는 술은 천천히 발효되고 묵직한 느낌이 난다. 그런데 이 맛의 차이는 전문가들만이 알 수 있는 미묘한 차이가 아니라, 일반인들도 확연히 다르게 느낄 정도다. 어떤 맛을 원하는지 설계하고, 그에 맞춰 쌀과 누룩을 조절한다. 보글보글 술이 익어가는 것을 보며 성공과 실패를 가늠해본다. 막걸리 빚기를 취미의 영역에 넣는 이유는 이 과정 자체가 굉장히 재미있기 때문이다.

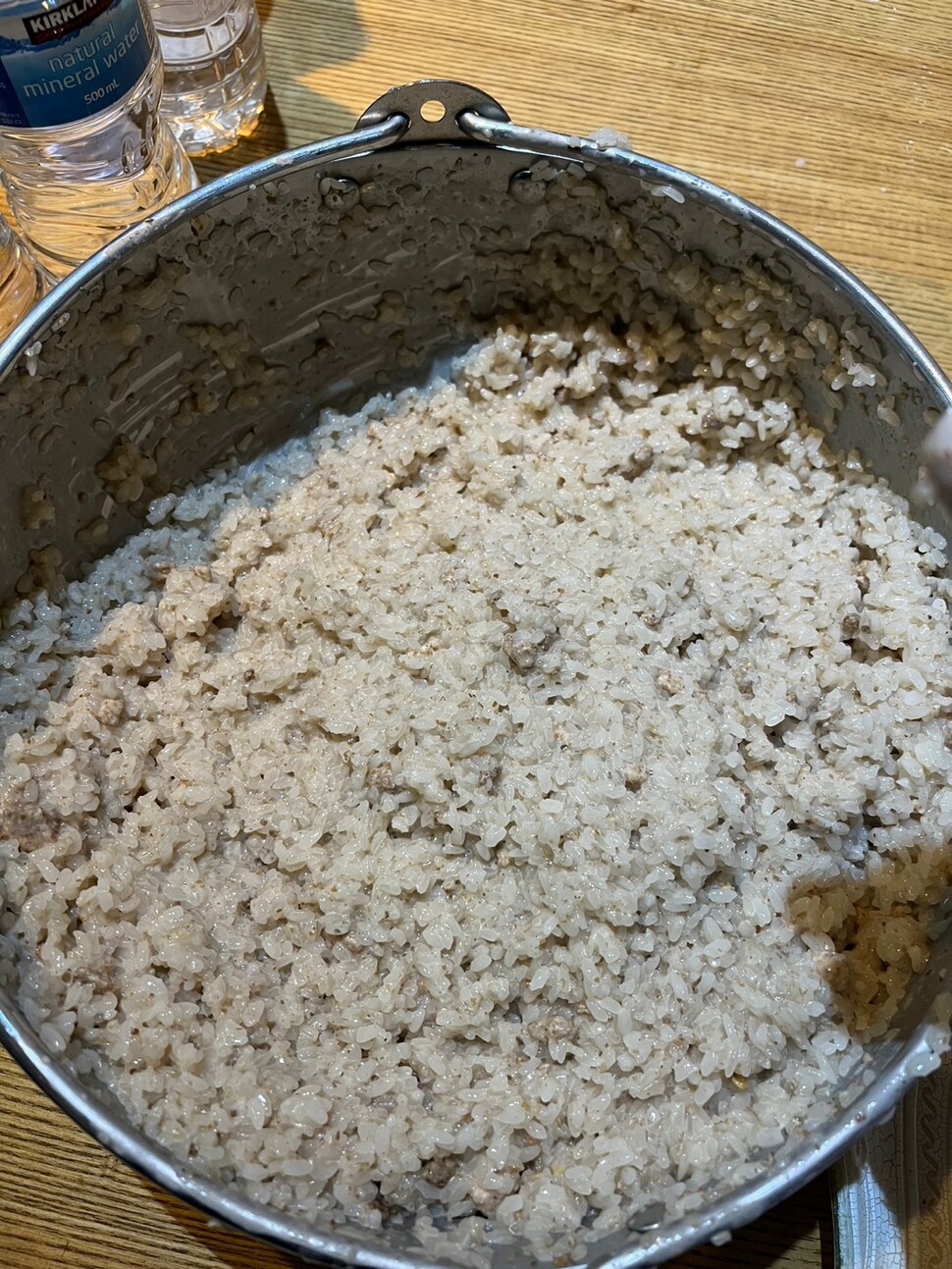

고두밥을 지어 누룩과 섞어 막걸리를 빚는다. 허진웅 제공

입에 머금은 채 차마 삼키기가 아깝다고 하여 이름 붙은 석탄주(惜呑酒), 이순신 장군의 <난중일기>에 나오는 가을 아침의 이슬만 모아서 빚는 추로(秋露), 술인데 점성이 매우 높고 새콤달콤해서 안방마님들이 수저로 떠서 후식처럼 드셨다는 이화주(梨花酒)도 있다. 술의 이름도 시적이고 표현도 낭만적이라 어떤 맛인지 호기심을 자극하는 이런 술들은 1700년대 초에 쓰인 것으로 추정되는 일종의 레시피북인 <주방문>(酒方文)을 따라 만들면 된다.

대개 사람들은 누룩을 다뤄본 적이 없고, 발효에 대한 지식도 많지 않다. 일단 어떤 레시피를 쓰든 ‘삼양주’ 종류를 처음 빚어보기를 추천한다. 우리나라 술은 크게 단양주, 이양주, 삼양주로 분류할 수 있다. 쉽게 설명하자면 누룩, 쌀, 물을 섞어 알코올 성분이 나온 1단계 술이 단양주다. 가게에서 사서 마시는 막걸리가 주로 이 단계에 속한다. 그런데 처음 단양주를 만들어 먹어보면 실망이 이만저만이 아닐 가능성이 크다.

내가 처음 빚은 단양주 맛은 정말이지 당혹스러웠다. 글로 배운 막걸리 주방문으로 술을 빚고, 보글보글 술이 익어가는 걸 보며 일주일 동안 단맛이 날지 신맛이 날지 상상에 빠졌다. 장밋빛 기대감은 일주일 뒤 완전히 무너졌다. 처음 술을 목으로 넘겼을 때, 시고 쓰고 텁텁한 맛이 가득했다. 나의 첫 술은 단맛이라곤 없고, 술이라고 부르기 어려운 ‘화학물 액체’였다. 그때의 절망감이라니! 내 손으로 빚은 막걸리는 ‘술’이라고 이름 붙이기도 민망했다. 막걸리와 함께 먹기 위해 만든 파전은 식어가고 있었다.

사실 단양주가 성공하기 어려운 이유는 ‘손맛’ 같은 낭만적인 이유가 아니다. 애초 단양주는 과학적으로 맛이 없을 수밖에 없다. 술을 만드는 것은 누룩 속의 효모인데, 효모는 당을 먹고 소화시키며 알코올을 만들어낸다. 그런데 한번만 빚는 단양주의 경우, 효모가 알코올을 충분히 만들 정도가 되면 쌀 속의 당은 거의 사라진 상태가 된다. 심지어 시간이 흐를수록 신맛이 나기까지 한다. 거기에 ‘누룩내’라고 불리는 텁텁한 냄새까지 고스란히 지니게 된다. 시고 쓰고 텁텁해 술이라고 부르기 부끄러운 ‘어떤 액체’가 만들어지는 것이다.

그러나 이 기본술(단양주)을 한번 걸러 만든 ‘밑술’에 고두밥이나 쌀가루를 넣어 술을 빚는 횟수를 늘려가는 것이 이양주 혹은 삼양주다. 술을 빚는 횟수가 늘어날수록 알코올양이 늘고, 술은 달콤해진다. 특히 요즘처럼 햅쌀이 나오기 시작할 때 햅쌀의 신선한 달콤함이 이양, 삼양을 하며 응축되면 누구에게 내놓아도 부끄럽지 않은 맛있는 술이 만들어진다.

여기에 2~3주 정도 저온숙성하는 ‘고급 기술’까지 더해지면 효모와 쌀알이 만드는 ‘알코올의 마술’이 일어난다. 레시피에 따라 부드럽고 달콤한 과일향, 솔향뿐 아니라 청량함 등이 뒤섞인 아름다운 술이 만들어진다. 맑은 부분만 떠내면 청주, 맑지 않은 부분까지 함께 마시면 막걸리가 되는 것이다.

막걸리를 만들면 병에 넣어서 회사에 가져간다. 그리고 시음회를 연다. “직접 만들었다고?” “맛있다” “장사하세요” 같은 말을 들을 때의 뿌듯함이라니. 여기에 “이건 목으로 넘기기가 안타깝다는 뜻의 ‘석탄주’라는 술이야” 같은 그럴싸한 설명을 덧붙인다.

가을이 오면 이 연재에서 막걸리 이야기를 하고 싶어 기다려왔다. 햅쌀이 나오고 술이 쉬지 않는 선선한 바람이 불어오는 가을에 막걸리 빚는 재미를 추천하고 싶었다. 막걸리가 익어가고 있다. 이양 상태에서 맛을 봤는데 역대급이었다. 시간이 더해지고 숙성까지 거치면, 술의 맛이 어디까지 갈지 나조차도 장담할 수 없다. 흥미롭지 않은가? 정해진 맛이 아니라 어떤 맛이 될지 알 수 없는 발효의 마법. 그러니 당신도 상상만 하지 말고, 막걸리 빚는 법을 찾아 도전해보시길. 만드는 재미도, 마시는 재미도 쏠쏠할 것이다.

허진웅 이노션 크리에이티브 디렉터

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)