그래픽 디자이너 김형진(사진 오른쪽), 북디자이너 정재완.

[매거진 esc] ‘펭귄 북디자인’ 출간 기념으로 마련한 디자이너들의 대담

‘3단으로 나뉜 표지와 춤추는 새. 당연한 말이지만 펭귄의 책은 이것 이상의 무엇이다.’ 영국의 그래픽 디자이너 필 베인스는 영국 출판사 펭귄의 70년 디자인사를 정리한 책 <펭귄 북디자인> 서문에 이렇게 썼다. 1935년 펭귄 그림이 들어간 첫번째 문고판 책이 출간된 이후 70년 동안 이어져온 펭귄의 역사는 출판계의 역사이자 북디자인과 아트 디렉팅의 변천사다.

<펭귄 북디자인>이 국내에 번역돼 출간됐다. 펭귄의 디자인 역사를 부러워만 할 게 아니라 이를 통해 국내 출판사 디자인의 정체성에 대해 얘기해보는 건 어떨까. 이 책을 번역한 그래픽 디자이너 김형진(사진 오른쪽)씨, 북디자이너 정재완씨와 좌담회 성격의 자리를 마련했다. 김형진씨는 디자인 스튜디오 워크룸에서 일하고 있고, 정재완씨는 민음사에서 북디자이너로 일하다가 영남대 디자인학부 교수로 출강하고 있다.

김형진(이하 김) 펭귄은 대중 출판의 대명사다. 이 책을 번역하면서 펭귄의 역사를 새삼 느꼈다. 장난이 아니더라.(웃음)

정재완(이하 정) 외국 여행을 할 때 서점에 가면 펭귄 로고가 쭉 그려져 있는 엄청난 양의 책이 먼저 눈에 들어온다. 기분이 좋아진다. 펭귄은 요란하지 않고 단정하지만, 그렇다고 딱딱하거나 어렵지 않다. 말랑하고 유쾌한 기분 좋은 부분이 있다.

김 책 번역을 끝내고 옮긴이의 글을 쓸 때 장정일의 시 ‘삼중당 문고’로 시작할까 생각했다. 펭귄의 책은 시에 등장하는 삼중당 문고에 대한 묘사처럼 작고 가볍다. 후기 마지막에 펭귄을 국내 출판계에 적용한다면 어떨까 하는 의문을 던졌다. 20년 전에는 멀리에서도 어떤 책이 ‘창비’ 책이고, 어떤 책이 ‘문지’ 책인지 한눈에 알 수 있었다. 지금은 다르다. 개별 책에 대한 판매 전략이 출판사의 브랜드보다 우선시된다. 물론 어떤 게 좋고 나쁜지에 대한 가치판단은 어렵지만, 펭귄의 책을 긍정적으로 읽었다면 출판사의 디자인 정체성에 대해 생각해볼 필요가 있다. 총서의 느낌을 가져가는 게 맞는지, 개별 책의 성격을 살리는 게 맞는지에 대한 갈등은 항상 있어왔다. 펭귄은 그 균형을 잘 잡아왔고, 결과적으로 전자의 손을 들어줬다.

디자인적 일관성 가진 국내 출판사 드물어

디자인적 일관성 가진 국내 출판사 드물어

정 출판사의 디자인 정체성을 중심으로 가면 설령 중간 중간에 좋지 않은 결과물이 있을 수도 있지만 하나의 흐름으로 갈 수 있다. 단행본 위주가 된 다음부터는 표지 디자인을 외부에 맡기는 식으로 일을 진행하는 경우가 많다. 그러면 표지는 좋을지 몰라도 결국 그 책은 어느 출판사에서 내든 상관없어지고, 디자이너의 개인적 정체성으로 묶인다. 김 앞뒤가 바뀐 건지도 모른다. 출판사가 디자인에 있어 강력한 일관성을 갖고 있다면 똑같이 디자인 외주가 나간다고 해도 디자이너의 태도가 달라질 수도 있으니까. 디자인적 일관성을 갖고 있는 국내 출판사로는 65년이 된 을유문화사와 내년에 45돌을 맞는 민음사, 문지, 열린책들 정도가 있다. 가장 적합한 출판사는 민음사일 것 같다. 정병규나 박상순, 정보환 등이 계보를 이어온 거의 유일한 출판사다. 정 아트 디렉팅 시스템이 없는 국내 출판사에서 디자이너는 각개전투하듯 혼자 작업한다. 디자이너 간의 질서가 자리잡고 최소한의 규칙이나 공감대 위에서 작업했다면, 시간이 흘러 하나의 이미지가 만들어질 수 있었을 것이다. 김 동시에 못된 아트 디렉터들이 나타나야 한다. 자기 말을 듣지 않으면 책을 집어 던지는 그런 아트 디렉터 말이다.(웃음) 정 아트 디렉터만큼 출판사 내부 디자이너의 구실도 중요하다. 요즘에 좋은 디자이너가 많이 나타나고, 또 잘 통하는 디자인도 생겼다. 문제는 오히려 그러면서 출판사의 색깔도 흐릿해지고 개인의 색깔도 흐릿해졌다는 거다. 수많은 디자인이 물에 둥둥 떠 있는 느낌이다. 큰 출판사의 경우 외주보다 내부 디자인 인력에 집중해야 한다. 내부 디자이너들이 묵직하게 오래 있으면서 그 역사의 일부가 될 필요가 있다. 김 텍스트가 달고 가는 몸이나 다름없는 서체도 출판사가 기준을 갖고 있지 않은 경우가 많다. 펭귄은 시대에 따라 서체가 계속 바뀌지만 그 시대를 관통하는 서체가 있다. 정 객관성을 가지고 얘기를 하면 결과가 어떻든 얘기할 만한 부분이 생기고 하나의 색깔을 유지할 수 있다. 판형이나 종이도 객관적인 자료를 가지고 얘기하기보다 대표의 느낌이나 경험 등에 의존한다. 기준이 있으면 거기에 맞춰 변화를 주고 점검하면서 앞으로 나아갈 수 있다. 북디자인 역시 공공디자인성 생각해야 김 요즘 대중 출판은 빛깔을 보고 과일을 고르는 시장이나 다름없다. 간판 디자인만큼이나 북디자인도 심각하다. 잡다해진다. 인터넷 서점에서 승부를 보려면 표지 디자인이 자극적이어야 한다. 책등이나 뒤표지는 신경을 안 쓴다. 대중 출판 디자인에는 공공디자인적인 성격이 있다고 생각한다. 누구나 갖고 있고, 접근이 쉬운 게 책이다. 공공디자인은 보편적이고 균형적인 시각을 가져야 한다. 책에도 그런 게 필요하지 않을까. 정 공공디자인은 큰돈 들여서 화려하게 만들어놓는 게 전부가 아니다. 그곳에 살고 있는 이들이 동질감을 느낄 수 있어야 한다. 북디자인 역시 디자이너 개인의 정체성이 전부가 되면 안 된다. 요즘은 독자들의 북디자인에 대한 이해가 높아지고 있다. 더 시간이 지나면 책의 디자인적 정체성에 주목하는 이들도 생길 것 같다. 책을 보는 예리한 안목은 이제 막 시작됐다.

정리 안인용 기자 nico@hani.co.kr·사진 박미향 기자 mh@hani.co.kr

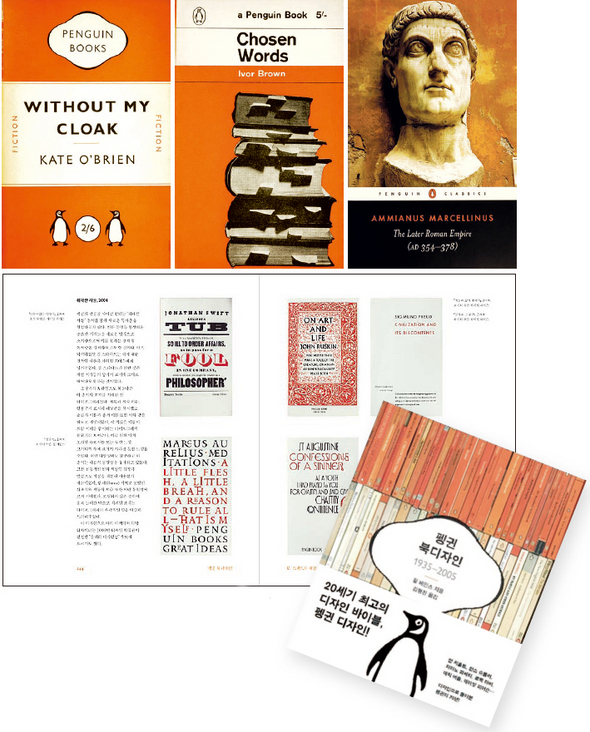

(위 왼쪽부터)펭귄 1935년 문고판, 1961년 마버그리드 디자인 책, 2003년 모던 클래식.

(아래)<펭귄 북디자인> 내지와 표지(북노마드 제공).

정 출판사의 디자인 정체성을 중심으로 가면 설령 중간 중간에 좋지 않은 결과물이 있을 수도 있지만 하나의 흐름으로 갈 수 있다. 단행본 위주가 된 다음부터는 표지 디자인을 외부에 맡기는 식으로 일을 진행하는 경우가 많다. 그러면 표지는 좋을지 몰라도 결국 그 책은 어느 출판사에서 내든 상관없어지고, 디자이너의 개인적 정체성으로 묶인다. 김 앞뒤가 바뀐 건지도 모른다. 출판사가 디자인에 있어 강력한 일관성을 갖고 있다면 똑같이 디자인 외주가 나간다고 해도 디자이너의 태도가 달라질 수도 있으니까. 디자인적 일관성을 갖고 있는 국내 출판사로는 65년이 된 을유문화사와 내년에 45돌을 맞는 민음사, 문지, 열린책들 정도가 있다. 가장 적합한 출판사는 민음사일 것 같다. 정병규나 박상순, 정보환 등이 계보를 이어온 거의 유일한 출판사다. 정 아트 디렉팅 시스템이 없는 국내 출판사에서 디자이너는 각개전투하듯 혼자 작업한다. 디자이너 간의 질서가 자리잡고 최소한의 규칙이나 공감대 위에서 작업했다면, 시간이 흘러 하나의 이미지가 만들어질 수 있었을 것이다. 김 동시에 못된 아트 디렉터들이 나타나야 한다. 자기 말을 듣지 않으면 책을 집어 던지는 그런 아트 디렉터 말이다.(웃음) 정 아트 디렉터만큼 출판사 내부 디자이너의 구실도 중요하다. 요즘에 좋은 디자이너가 많이 나타나고, 또 잘 통하는 디자인도 생겼다. 문제는 오히려 그러면서 출판사의 색깔도 흐릿해지고 개인의 색깔도 흐릿해졌다는 거다. 수많은 디자인이 물에 둥둥 떠 있는 느낌이다. 큰 출판사의 경우 외주보다 내부 디자인 인력에 집중해야 한다. 내부 디자이너들이 묵직하게 오래 있으면서 그 역사의 일부가 될 필요가 있다. 김 텍스트가 달고 가는 몸이나 다름없는 서체도 출판사가 기준을 갖고 있지 않은 경우가 많다. 펭귄은 시대에 따라 서체가 계속 바뀌지만 그 시대를 관통하는 서체가 있다. 정 객관성을 가지고 얘기를 하면 결과가 어떻든 얘기할 만한 부분이 생기고 하나의 색깔을 유지할 수 있다. 판형이나 종이도 객관적인 자료를 가지고 얘기하기보다 대표의 느낌이나 경험 등에 의존한다. 기준이 있으면 거기에 맞춰 변화를 주고 점검하면서 앞으로 나아갈 수 있다. 북디자인 역시 공공디자인성 생각해야 김 요즘 대중 출판은 빛깔을 보고 과일을 고르는 시장이나 다름없다. 간판 디자인만큼이나 북디자인도 심각하다. 잡다해진다. 인터넷 서점에서 승부를 보려면 표지 디자인이 자극적이어야 한다. 책등이나 뒤표지는 신경을 안 쓴다. 대중 출판 디자인에는 공공디자인적인 성격이 있다고 생각한다. 누구나 갖고 있고, 접근이 쉬운 게 책이다. 공공디자인은 보편적이고 균형적인 시각을 가져야 한다. 책에도 그런 게 필요하지 않을까. 정 공공디자인은 큰돈 들여서 화려하게 만들어놓는 게 전부가 아니다. 그곳에 살고 있는 이들이 동질감을 느낄 수 있어야 한다. 북디자인 역시 디자이너 개인의 정체성이 전부가 되면 안 된다. 요즘은 독자들의 북디자인에 대한 이해가 높아지고 있다. 더 시간이 지나면 책의 디자인적 정체성에 주목하는 이들도 생길 것 같다. 책을 보는 예리한 안목은 이제 막 시작됐다.

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)