핸드볼 ‘새 에이스’ 정수영

[36.5℃ 데이트] 핸드볼 ‘새 에이스’ 정수영

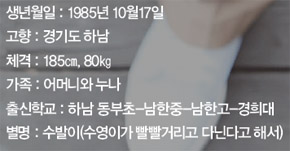

정수영(24·웰컴크레디트코로사)은 제2의 윤경신(36·두산)으로 불린다. 윤경신과 같은 왼손잡이 거포이자 한국 남자핸드볼을 이끌어 갈 에이스로 주목받고 있다. 지난 24일 본사에서 그를 만나 그의 삶과 꿈을 들어봤다.

10살에 입문…고3때 태극마크

2007 세계선수권 직전 발목부상

내년 아시아대회서 금메달 목표

■ 환희 지난해 8월12일 베이징올림픽 남자핸드볼 한국과 유럽의 강호 덴마크의 조별리그. 30-30 동점에서 종료 13초를 남기고 한국이 마지막 공격 기회를 잡았다. 10m 넘는 거리에서 숫사자같은 갈기머리를 한 선수가 뛰어올랐다. 정수영이었다. 슛을 쏘는 순간 상대 수비가 그를 강하게 밀었다. 하지만 공은 골키퍼 손을 맞고 골망을 흔들었다. 한국 선수들은 우승이라도 한 것 처럼 펄쩍펄쩍 뛰었다. 정수영은 이날 팀내 최다인 9득점을 올렸다. “저도 모르게 눈물이 나더라구요. 제 손으로 강팀을 물리쳤다는 생각에 너무 흥분돼 그날 밤 한숨도 못 잤어요.”

정수영은 ‘될성 부른 떡잎’이었다. 고 3때 태극마크를 달았고, 2004년 1월, 경희대 입학도 하기 전에 핸드볼큰잔치 신인상을 거머쥐었다. 대학 시절엔 팀을 9차례나 정상에 올려놓았다.

■ 눈물 초등학교 4학년 때였다. 아는 형 따라 학교 체육관에 핸드볼 구경을 갔다. 그를 본 핸드볼 코치가 “공 한번 던져보라”고 했다. 코치는 쭉 뻗은 다리에 왼손잡이인 그가 마음에 들었다. 지금의 웰컴크레디트코로사 감독인 이재서씨였다. 어머니의 반대가 너무 심했지만 그의 고집을 꺾을 수 없었다. 상급학교에 올라갈수록 훈련은 더욱 혹독해졌다. 구타도 심했다. 몇 차례나 짐을 싸들고 숙소를 뛰쳐나왔다. 그 때마다 어머니는 외아들을 부여안고 엉엉 울었다. 그도 따라 울었다.

2007년 독일 세계선수권을 앞두고 다시 국가대표에 발탁됐다. 그런데 하필 그날 훈련하다가 발목이 부러졌다. 몸 보다 마음이 더 아팠다. 숙소에서 몰래 술을 마시며 눈물을 삼켰다.

■ 환희 지난해 8월12일 베이징올림픽 남자핸드볼 한국과 유럽의 강호 덴마크의 조별리그. 30-30 동점에서 종료 13초를 남기고 한국이 마지막 공격 기회를 잡았다. 10m 넘는 거리에서 숫사자같은 갈기머리를 한 선수가 뛰어올랐다. 정수영이었다. 슛을 쏘는 순간 상대 수비가 그를 강하게 밀었다. 하지만 공은 골키퍼 손을 맞고 골망을 흔들었다. 한국 선수들은 우승이라도 한 것 처럼 펄쩍펄쩍 뛰었다. 정수영은 이날 팀내 최다인 9득점을 올렸다. “저도 모르게 눈물이 나더라구요. 제 손으로 강팀을 물리쳤다는 생각에 너무 흥분돼 그날 밤 한숨도 못 잤어요.”

정수영은 ‘될성 부른 떡잎’이었다. 고 3때 태극마크를 달았고, 2004년 1월, 경희대 입학도 하기 전에 핸드볼큰잔치 신인상을 거머쥐었다. 대학 시절엔 팀을 9차례나 정상에 올려놓았다.

■ 눈물 초등학교 4학년 때였다. 아는 형 따라 학교 체육관에 핸드볼 구경을 갔다. 그를 본 핸드볼 코치가 “공 한번 던져보라”고 했다. 코치는 쭉 뻗은 다리에 왼손잡이인 그가 마음에 들었다. 지금의 웰컴크레디트코로사 감독인 이재서씨였다. 어머니의 반대가 너무 심했지만 그의 고집을 꺾을 수 없었다. 상급학교에 올라갈수록 훈련은 더욱 혹독해졌다. 구타도 심했다. 몇 차례나 짐을 싸들고 숙소를 뛰쳐나왔다. 그 때마다 어머니는 외아들을 부여안고 엉엉 울었다. 그도 따라 울었다.

2007년 독일 세계선수권을 앞두고 다시 국가대표에 발탁됐다. 그런데 하필 그날 훈련하다가 발목이 부러졌다. 몸 보다 마음이 더 아팠다. 숙소에서 몰래 술을 마시며 눈물을 삼켰다.

■ 가족 베이징올림픽 때 느닷없이 국제전화 한통이 걸려왔다. 낯선 목소리였다. 어릴 때 헤어진 아버지였다. 아버지는 “잘했다, 장하다”는 말만 되뇌었다. 하지만 그 뒤로도 아버지를 만나진 못했다. 아버지는 그가 어렸을 때 외국에 간다며 집을 나갔다. 지금은 미국에 사는 걸로 알고 있다. 그는 “예전엔 원망도 많이 했다”고 했다.

아버지가 떠난 뒤 남매를 키우는 일은 고스란히 어머니 몫이었다. 정수영은 웰컴크레디트코로사에 입단하면서 어머니에게 목돈을 쥐어드렸다. 건강식품점을 운영하는 어머니는 몸에 좋다는 것은 모두 아들에게 해 먹인다. 정수영은 “착한 여자 만나 어머니께 효도하고 싶다”고 했다.

■ 꿈 정수영은 내년 광저우아시아경기대회에서 금메달을 따는 게 목표다. 병역 혜택이 걸려있기 때문이다. 그런데 큰 대회를 앞두고 부상 당하는 징크스가 걸린다. 시즌 중인 핸드볼 슈퍼리그에서도 윤경신과 득점왕을 다투다가 다치는 바람에 현재 13골 차로 뒤져 있다. 그는 좀 유별나다. 대개 핸드볼 선수들의 꿈은 해외진출이다. 그런데 정수영은 한국이 좋단다. 그는 “우리나라에도 프로리그가 생겨서 외국에 안 나가도 됐으면 좋겠다”고 했다. “뛰고 던지고 몸싸움하는 핸드볼이 그냥 좋다”는 갈기머리 청년의 꿈이다.

글 김동훈 기자 cano@hani.co.kr

■ 가족 베이징올림픽 때 느닷없이 국제전화 한통이 걸려왔다. 낯선 목소리였다. 어릴 때 헤어진 아버지였다. 아버지는 “잘했다, 장하다”는 말만 되뇌었다. 하지만 그 뒤로도 아버지를 만나진 못했다. 아버지는 그가 어렸을 때 외국에 간다며 집을 나갔다. 지금은 미국에 사는 걸로 알고 있다. 그는 “예전엔 원망도 많이 했다”고 했다.

아버지가 떠난 뒤 남매를 키우는 일은 고스란히 어머니 몫이었다. 정수영은 웰컴크레디트코로사에 입단하면서 어머니에게 목돈을 쥐어드렸다. 건강식품점을 운영하는 어머니는 몸에 좋다는 것은 모두 아들에게 해 먹인다. 정수영은 “착한 여자 만나 어머니께 효도하고 싶다”고 했다.

■ 꿈 정수영은 내년 광저우아시아경기대회에서 금메달을 따는 게 목표다. 병역 혜택이 걸려있기 때문이다. 그런데 큰 대회를 앞두고 부상 당하는 징크스가 걸린다. 시즌 중인 핸드볼 슈퍼리그에서도 윤경신과 득점왕을 다투다가 다치는 바람에 현재 13골 차로 뒤져 있다. 그는 좀 유별나다. 대개 핸드볼 선수들의 꿈은 해외진출이다. 그런데 정수영은 한국이 좋단다. 그는 “우리나라에도 프로리그가 생겨서 외국에 안 나가도 됐으면 좋겠다”고 했다. “뛰고 던지고 몸싸움하는 핸드볼이 그냥 좋다”는 갈기머리 청년의 꿈이다.

글 김동훈 기자 cano@hani.co.kr

2007 세계선수권 직전 발목부상

내년 아시아대회서 금메달 목표

핸드볼 ‘새 에이스’ 정수영

핸드볼 ‘새 에이스’ 정수영

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)