윤경신 핸드볼 남자대표팀 감독

윤경신 핸드볼 남자대표팀 감독 취임

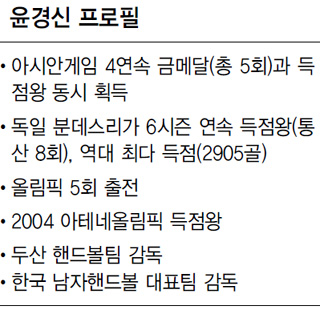

한국 여자 핸드볼의 상징이 ‘우생순’이라면, 1990년대 이후 20여년간 남자 핸드볼은 ‘윤경신’(42) 하나로 통했다. 그래서 윤경신을 설명할 때, 흔히 메이저리그의 박찬호(야구)나 프리미어리그의 박지성(축구)과 비교한다. 윤경신은 ‘세계적인 한국인 선수’였던 이들과 달리 그 자체로 세계 최고였다.

그는 1996년부터 독일 핸드볼 분데스리가에서 12년간 활약하며 리그 통산 역대 최다 득점(2905골)을 기록했다. 리그에서 유일하게 전담 수비수가 붙던 공격수였다. 키 203㎝에 110㎏에 육박하는 당당한 체구를 앞세워 전담마크를 뚫고 왼손 대포알 슛을 쏘아댔다. 1997년부터 6시즌 연속 최다 득점을 기록하는 등 통산 8차례 득점왕을 차지했고, 한 시즌 324득점(2000~2001시즌)이란 경이로운 기록도 깨지지 않고 있다. 현지 언론은 그를 “동양에서 온 득점기계”라고 불렀다. 코트 위 기량뿐만이 아니었다. 독일에서 윤경신을 지도했던 함부르크 마르틴 슈발브 감독은 “그는 경기장 안에서 완벽한 팀 플레이어였다. 그를 중심으로 팀이 완전히 하나가 되도록 하는 위대한 선수”라고 평가했다.

독일에서 귀화의 유혹이 있었지만 뿌리쳤다. 한국 대표팀에서 그의 존재감은 강렬했다. 10대였던 1990년부터 국가대표 태극마크를 달았다. 당시 베이징아시안게임을 시작으로 4회 연속 아시안게임 금메달과 득점왕을 차지했다. 마흔살을 앞둔 2010년 광저우에서도 대표팀에 다섯번째 아시안게임 금메달을 안겼다. 선수 시절 유일한 아쉬움은 올림픽이다. 그는 현역 은퇴 뒤 한 인터뷰에서 “올림픽을 떠올리면 늘 마음이 아프다”고 말했던 적이 있다. 1992년 바르셀로나올림픽부터 5차례 올림픽 본선에서 노메달에 그쳤다. 그는 “올림픽에 다섯번 출전하기도 어렵지만, 그렇게 출전해서 메달을 하나도 못 따는 것도 어렵다. 가짜 메달을 하나 만들든지, 메달 딴 선수 것을 뺏어오고 싶다는 마음까지 있다”며 진한 아쉬움을 드러낸 바 있다.

독일서 득점왕 8번·AG ‘금’ 5개

그는 1996년부터 독일 핸드볼 분데스리가에서 12년간 활약하며 리그 통산 역대 최다 득점(2905골)을 기록했다. 리그에서 유일하게 전담 수비수가 붙던 공격수였다. 키 203㎝에 110㎏에 육박하는 당당한 체구를 앞세워 전담마크를 뚫고 왼손 대포알 슛을 쏘아댔다. 1997년부터 6시즌 연속 최다 득점을 기록하는 등 통산 8차례 득점왕을 차지했고, 한 시즌 324득점(2000~2001시즌)이란 경이로운 기록도 깨지지 않고 있다. 현지 언론은 그를 “동양에서 온 득점기계”라고 불렀다. 코트 위 기량뿐만이 아니었다. 독일에서 윤경신을 지도했던 함부르크 마르틴 슈발브 감독은 “그는 경기장 안에서 완벽한 팀 플레이어였다. 그를 중심으로 팀이 완전히 하나가 되도록 하는 위대한 선수”라고 평가했다.

독일에서 귀화의 유혹이 있었지만 뿌리쳤다. 한국 대표팀에서 그의 존재감은 강렬했다. 10대였던 1990년부터 국가대표 태극마크를 달았다. 당시 베이징아시안게임을 시작으로 4회 연속 아시안게임 금메달과 득점왕을 차지했다. 마흔살을 앞둔 2010년 광저우에서도 대표팀에 다섯번째 아시안게임 금메달을 안겼다. 선수 시절 유일한 아쉬움은 올림픽이다. 그는 현역 은퇴 뒤 한 인터뷰에서 “올림픽을 떠올리면 늘 마음이 아프다”고 말했던 적이 있다. 1992년 바르셀로나올림픽부터 5차례 올림픽 본선에서 노메달에 그쳤다. 그는 “올림픽에 다섯번 출전하기도 어렵지만, 그렇게 출전해서 메달을 하나도 못 따는 것도 어렵다. 가짜 메달을 하나 만들든지, 메달 딴 선수 것을 뺏어오고 싶다는 마음까지 있다”며 진한 아쉬움을 드러낸 바 있다.

독일서 득점왕 8번·AG ‘금’ 5개

득점기계·위대한 선수 명성에도

올림픽은 5번 출전해 메달 없어

“리우올림픽 본선 진출 1차 목표

코트위 좋은 형님 될 생각 없다” 지도자로 변신한 윤경신이 2016 리우올림픽에서 여섯번째 올림픽 메달 도전에 나선다. 11일 그는 한국 남자핸드볼대표팀 감독에 공식 취임했다. 윤 감독은 “대표팀을 더 강하고 빠르게 만들어서 지지 않는 팀이 되도록 하겠다”고 취임 일성을 밝혔다. 그는 “2016 리우올림픽 아시아 지역예선에서 1위로 본선 진출권을 획득하는 것을 1차 목표로 잡고 있다. 카타르에 뺏긴 아시아 맹주 자리도 되찾을 것”이라고 말했다. 중동 팀들이 유럽과 격차를 좁혀가고 있는 반면, 한국은 일본·중국 등과 함께 힘겨운 시기를 보내고 있다. 윤 감독은 “혹독한 훈련 외에 뚜렷한 방법이 없다. ‘형님 리더십’ 얘기를 많이 들었지만, 코트 위에서는 좋은 형님이 될 생각이 없다”고 말했다. 노쇠화된 대표팀의 체질 개선도 당면 과제로 꼽히고 있다. 6월 소집되는 대표팀에 김연빈(부천공고), 박재용(대전 대성고) 같은 고교생들을 포함시킨 것도 이 때문이다. 대표팀 평균 연령도 26.9살로 이전보다(29.8살) 3살 가까이 낮췄다. 윤 감독은 “정상급 기량을 갖춘 선수들도 필요하지만, ‘핸드볼계의 이정협(축구)’ 같은 유망한 선수들이 계속 발굴돼야 한다. 당장 지는 게 무서워서 노장 선수들만 이끌고 가지 않겠다”고 말했다. 윤 감독은 “지도자로서 아직 부족하고, 시행착오를 겪는 데 대한 부담이 크지만 슬기롭게 이겨내겠다”고 강조했다. 홍석재 기자 forchis@hani.co.kr, 사진 뉴시스

득점기계·위대한 선수 명성에도

올림픽은 5번 출전해 메달 없어

“리우올림픽 본선 진출 1차 목표

코트위 좋은 형님 될 생각 없다” 지도자로 변신한 윤경신이 2016 리우올림픽에서 여섯번째 올림픽 메달 도전에 나선다. 11일 그는 한국 남자핸드볼대표팀 감독에 공식 취임했다. 윤 감독은 “대표팀을 더 강하고 빠르게 만들어서 지지 않는 팀이 되도록 하겠다”고 취임 일성을 밝혔다. 그는 “2016 리우올림픽 아시아 지역예선에서 1위로 본선 진출권을 획득하는 것을 1차 목표로 잡고 있다. 카타르에 뺏긴 아시아 맹주 자리도 되찾을 것”이라고 말했다. 중동 팀들이 유럽과 격차를 좁혀가고 있는 반면, 한국은 일본·중국 등과 함께 힘겨운 시기를 보내고 있다. 윤 감독은 “혹독한 훈련 외에 뚜렷한 방법이 없다. ‘형님 리더십’ 얘기를 많이 들었지만, 코트 위에서는 좋은 형님이 될 생각이 없다”고 말했다. 노쇠화된 대표팀의 체질 개선도 당면 과제로 꼽히고 있다. 6월 소집되는 대표팀에 김연빈(부천공고), 박재용(대전 대성고) 같은 고교생들을 포함시킨 것도 이 때문이다. 대표팀 평균 연령도 26.9살로 이전보다(29.8살) 3살 가까이 낮췄다. 윤 감독은 “정상급 기량을 갖춘 선수들도 필요하지만, ‘핸드볼계의 이정협(축구)’ 같은 유망한 선수들이 계속 발굴돼야 한다. 당장 지는 게 무서워서 노장 선수들만 이끌고 가지 않겠다”고 말했다. 윤 감독은 “지도자로서 아직 부족하고, 시행착오를 겪는 데 대한 부담이 크지만 슬기롭게 이겨내겠다”고 강조했다. 홍석재 기자 forchis@hani.co.kr, 사진 뉴시스

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)