선시종가 1080

10. 평생토록 힘을 다해 시문을 지었네

( 본문 )

고석춘풍려 ( 孤石春風厲 )

황사선색자 ( 荒祠蘚色滋 )

지금강상녀 ( 至今江上女 )

조수정아미 ( 照水正蛾眉 )

외로운 바위에는 봄바람이 거세고

황량한 사당에는 이끼가 무성하네 .

지금은 강가의 여인들

강물에 얼굴 비춰 눈썹을 단장하네 .

임진란 때 진주 촉석루 아래 의암 ( 義巖 ) 에서 1593 년 논개 ( 論介 ) 는 왜장을 껴안고 남강물에 뛰어들었다 . 이후 절개를 기리고 넋을 달래기 위해 진주성 안에 사당을 세웠다 . 구한말 나라는 바람 앞의 등불처럼 위태로울 때 김택영 ( 金澤榮 1850~1927) 선생은 그 시름을 달래기 위해 논개사당을 찾았다 . 그 자리에서 ‘ 의기가 ( 義妓歌 )’ 3 수를 지었는데 그 가운데 한 편이다 . 보아하니 사당은 제대로 손길이 미치지 않아 황량했고 이끼까지 무성하게 덮혀 있는 상태였다 . 300 년 전 어떤 여인은 나라를 구하고자 자기 몸을 강물에 던졌는데 지금의 아낙네들은 그 강물을 눈썹을 그릴 때 거울로 사용하고 있더라는 내용이다 . 몇 백년 세월이 흐르면서 하나같이 전란의 수모를 까마득히 잊었거나 아니면 이미 지나간 옛일처럼 여기는 세태를 보면서 만감이 교차하는 당신의 심경을 잘 드러내고 있다 .

( 본문 )

고석춘풍려 ( 孤石春風厲 )

황사선색자 ( 荒祠蘚色滋 )

지금강상녀 ( 至今江上女 )

조수정아미 ( 照水正蛾眉 )

외로운 바위에는 봄바람이 거세고

황량한 사당에는 이끼가 무성하네 .

지금은 강가의 여인들

강물에 얼굴 비춰 눈썹을 단장하네 .

임진란 때 진주 촉석루 아래 의암 ( 義巖 ) 에서 1593 년 논개 ( 論介 ) 는 왜장을 껴안고 남강물에 뛰어들었다 . 이후 절개를 기리고 넋을 달래기 위해 진주성 안에 사당을 세웠다 . 구한말 나라는 바람 앞의 등불처럼 위태로울 때 김택영 ( 金澤榮 1850~1927) 선생은 그 시름을 달래기 위해 논개사당을 찾았다 . 그 자리에서 ‘ 의기가 ( 義妓歌 )’ 3 수를 지었는데 그 가운데 한 편이다 . 보아하니 사당은 제대로 손길이 미치지 않아 황량했고 이끼까지 무성하게 덮혀 있는 상태였다 . 300 년 전 어떤 여인은 나라를 구하고자 자기 몸을 강물에 던졌는데 지금의 아낙네들은 그 강물을 눈썹을 그릴 때 거울로 사용하고 있더라는 내용이다 . 몇 백년 세월이 흐르면서 하나같이 전란의 수모를 까마득히 잊었거나 아니면 이미 지나간 옛일처럼 여기는 세태를 보면서 만감이 교차하는 당신의 심경을 잘 드러내고 있다 .

( 해설 )

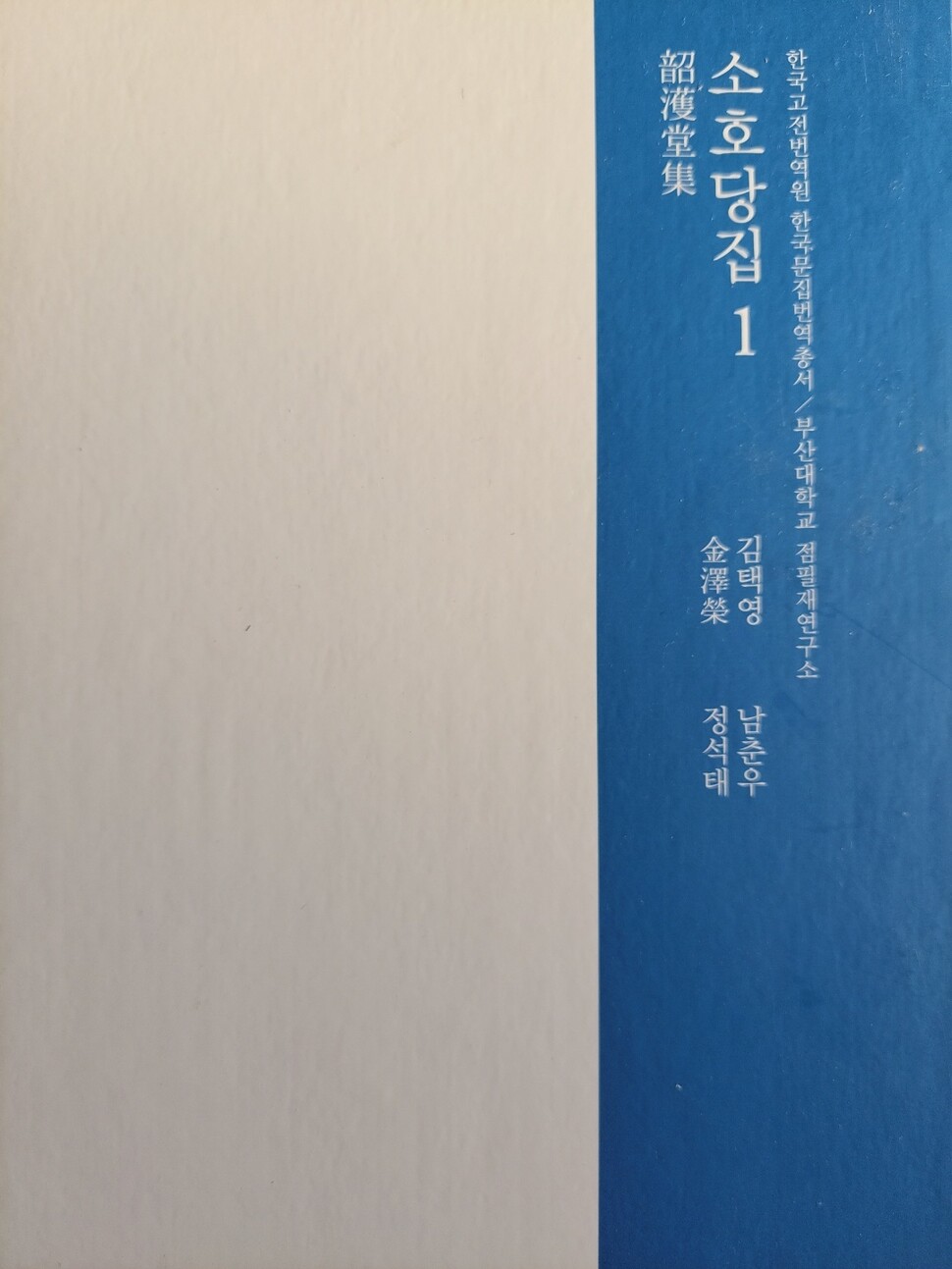

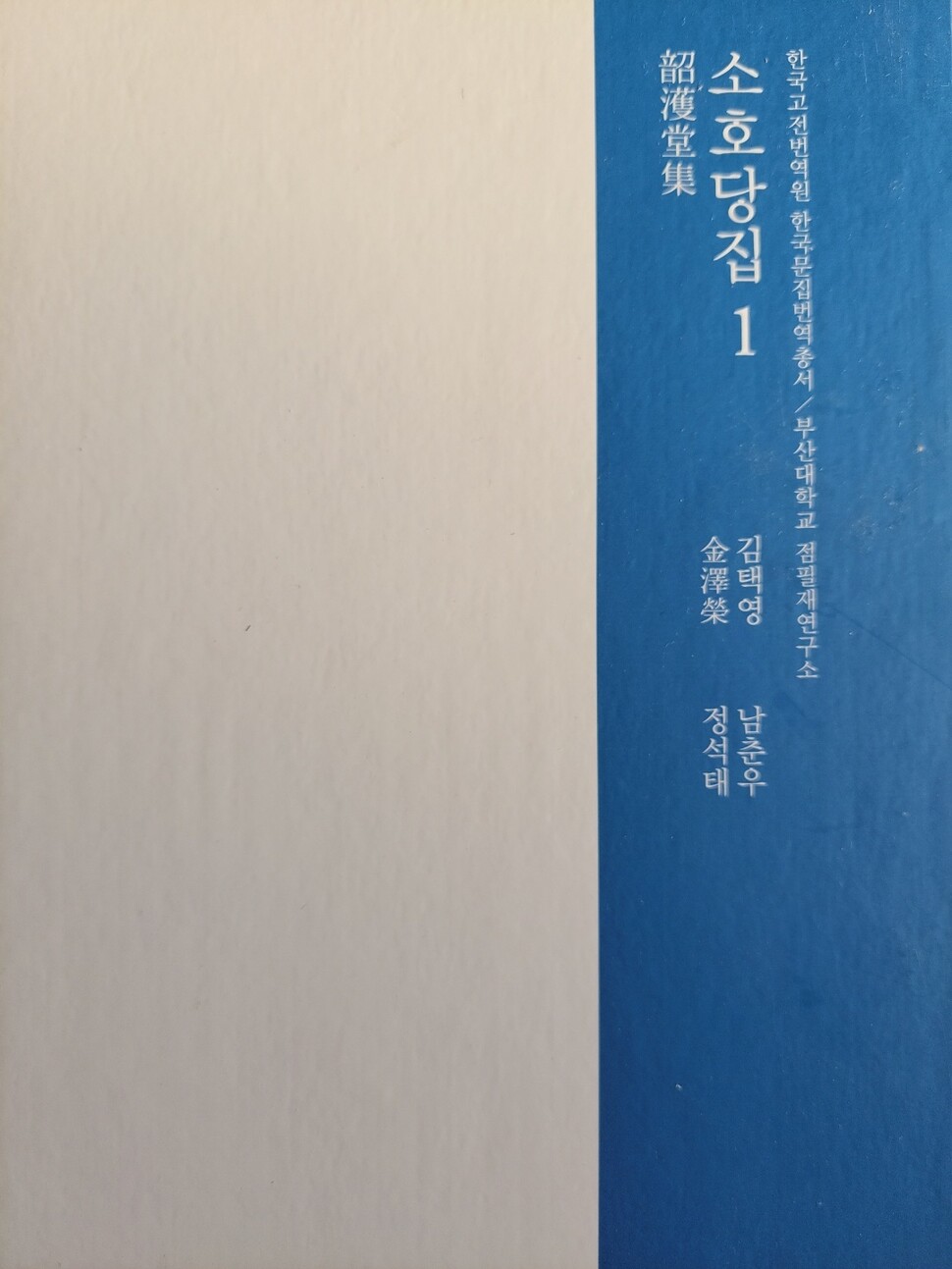

부산대학교 부설 점필재연구소에서 연구교수로 근무하는 창선 선생이 보낸 소포 한 상자가 왔다 . 총 9 권의 소호당집 ( 韶濩堂集 ) 이다 . 3 권은 원문이며 5 권은 한글번역본이다 . 번역본 1 권은 시문모음집이다 . 완월사 , 화장사 , 지리산 보연스님 , 관촉사 , 쌍계사 , 속리산 사자암 , 회암사 등 절집을 배경으로 지은 시도 적지않게 보인다 . 그리고 익숙한 해인사 가야산 홍류동을 지나 거창 수승대 그리고 진주 촉석루를 거쳐 논개사당에 이르는 노정은 그대로 함께 따라가는 것처럼 눈앞에서 그려졌다 . 그 많은 시문 가운데 눈길은 ‘ 의기가 ’ 에서 멈춘 뒤 한동안 움직일줄 몰랐다 .

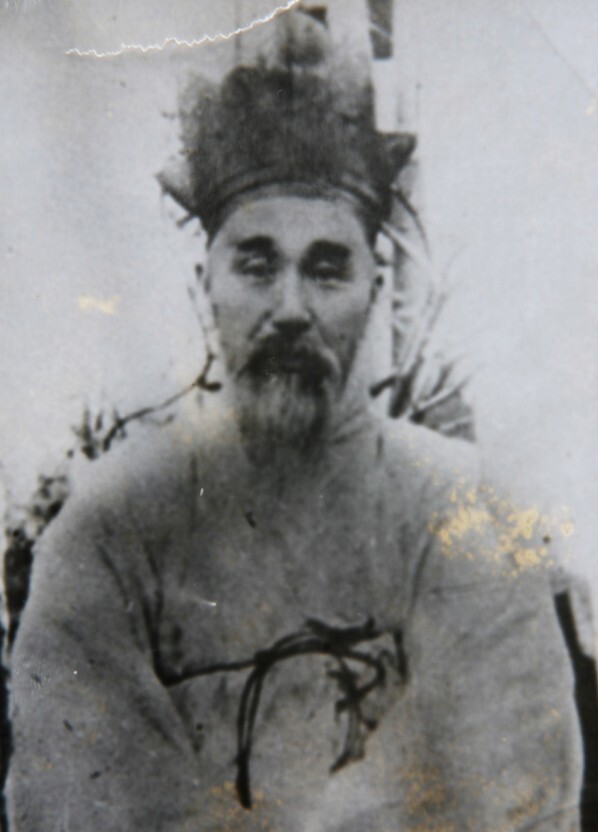

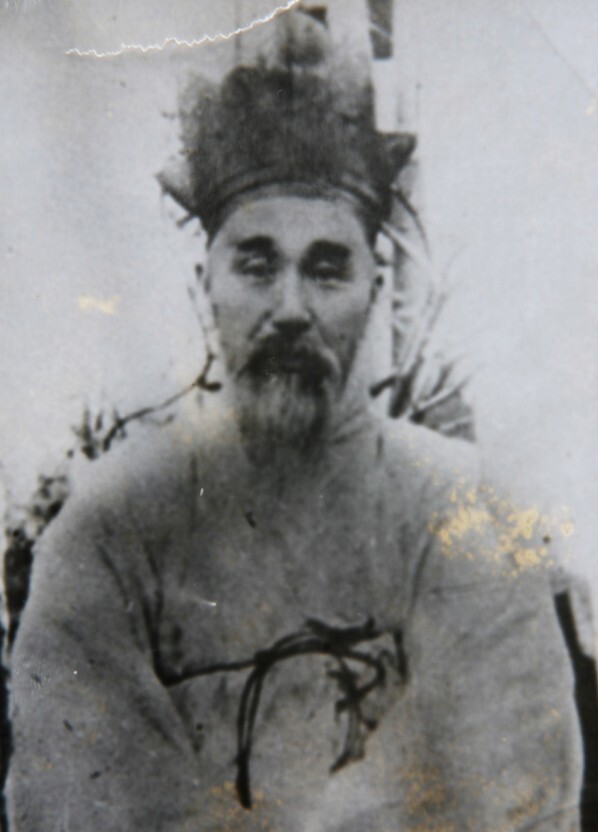

창강 ( 滄江 ) 또는 소호당 ( 韶濩堂 ) 이란 호를 사용한 김택영 선생은 동아시아 격변과 망국의 상황을 몸소 겪으면서도 전통적인 지식인으로서 올곧은 삶을 흐트러짐없이 지키고자 엄청 노력했다 . 또 자신의 시문 고치기를 반복하면서 사소한 흠결도 용납하지 않았으며 자기문집을 제자나 후손이 아니라 몸소 편집하고 다듬어서 직접 출간했다 . 그리고 자신의 사후에 세인들에게 이러쿵 저러쿵 입방아에 오르는 것 조차 싫은지라 스스로 자기의 일생을 정리한 자지 ( 自誌 ) 까지 남길 정도로 깔끔한 어른이었다 . 이에 정출헌 교수가 집필한 《 소호당집 》 해제 ( 解題 ) 속에서 필요한 자지 ( 自誌 ) 내용 몇 가지를 추렸다 .

( 해설 )

부산대학교 부설 점필재연구소에서 연구교수로 근무하는 창선 선생이 보낸 소포 한 상자가 왔다 . 총 9 권의 소호당집 ( 韶濩堂集 ) 이다 . 3 권은 원문이며 5 권은 한글번역본이다 . 번역본 1 권은 시문모음집이다 . 완월사 , 화장사 , 지리산 보연스님 , 관촉사 , 쌍계사 , 속리산 사자암 , 회암사 등 절집을 배경으로 지은 시도 적지않게 보인다 . 그리고 익숙한 해인사 가야산 홍류동을 지나 거창 수승대 그리고 진주 촉석루를 거쳐 논개사당에 이르는 노정은 그대로 함께 따라가는 것처럼 눈앞에서 그려졌다 . 그 많은 시문 가운데 눈길은 ‘ 의기가 ’ 에서 멈춘 뒤 한동안 움직일줄 몰랐다 .

창강 ( 滄江 ) 또는 소호당 ( 韶濩堂 ) 이란 호를 사용한 김택영 선생은 동아시아 격변과 망국의 상황을 몸소 겪으면서도 전통적인 지식인으로서 올곧은 삶을 흐트러짐없이 지키고자 엄청 노력했다 . 또 자신의 시문 고치기를 반복하면서 사소한 흠결도 용납하지 않았으며 자기문집을 제자나 후손이 아니라 몸소 편집하고 다듬어서 직접 출간했다 . 그리고 자신의 사후에 세인들에게 이러쿵 저러쿵 입방아에 오르는 것 조차 싫은지라 스스로 자기의 일생을 정리한 자지 ( 自誌 ) 까지 남길 정도로 깔끔한 어른이었다 . 이에 정출헌 교수가 집필한 《 소호당집 》 해제 ( 解題 ) 속에서 필요한 자지 ( 自誌 ) 내용 몇 가지를 추렸다 .

23 세 되던 해 겨울에 명나라 문장가 귀유광 ( 歸有光 1506~1571) 의 글을 읽다가 홀연히 깨달아 가슴 속에 마치 뭔가 열리는 소리가 들리는 것 같았다고 했다 . 선종 ( 禪宗 ) 식으로 표현하자면 ‘ 한 소식 ’ 을 한 것이다 . 당나라 육조혜능 (638~713) 선사도 나무꾼 시절에 지나가던 객승이 읽는 금강경 소리에 마음이 순간 밝아졌고 고려 보조지눌 (1158~1210) 스님은 대혜종고 (1089~1163) 선사의 서장 ( 書狀 ) 을 보다가 마음이 훤하게 열리는 경험을 했다는 이야기를 연상케 한다 .

임오군란 때 청나라의 남통 ( 南通 ) 에서 온 장건 ( 張謇 1853~1926). 장찰 ( 張察 1851~1939) 형제는 선생의 작품을 읽고는 “ 이런 시는 바다를 건너 온 이래 처음 보는 것이다 ” 라고 극찬하면서 찾아 온 그들과 의기투합하면서 글벗이 되었다 . 이후 을사년 (1905) 봄에 망국의 한을 안고서 장건의 도움을 받아 중국으로 망명했다 . 형제가 설립한 한묵림인서국 ( 翰墨林印書局 ) 에서 책 만드는 일로 생활비를 조달하면서 살았다 .

23 세 되던 해 겨울에 명나라 문장가 귀유광 ( 歸有光 1506~1571) 의 글을 읽다가 홀연히 깨달아 가슴 속에 마치 뭔가 열리는 소리가 들리는 것 같았다고 했다 . 선종 ( 禪宗 ) 식으로 표현하자면 ‘ 한 소식 ’ 을 한 것이다 . 당나라 육조혜능 (638~713) 선사도 나무꾼 시절에 지나가던 객승이 읽는 금강경 소리에 마음이 순간 밝아졌고 고려 보조지눌 (1158~1210) 스님은 대혜종고 (1089~1163) 선사의 서장 ( 書狀 ) 을 보다가 마음이 훤하게 열리는 경험을 했다는 이야기를 연상케 한다 .

임오군란 때 청나라의 남통 ( 南通 ) 에서 온 장건 ( 張謇 1853~1926). 장찰 ( 張察 1851~1939) 형제는 선생의 작품을 읽고는 “ 이런 시는 바다를 건너 온 이래 처음 보는 것이다 ” 라고 극찬하면서 찾아 온 그들과 의기투합하면서 글벗이 되었다 . 이후 을사년 (1905) 봄에 망국의 한을 안고서 장건의 도움을 받아 중국으로 망명했다 . 형제가 설립한 한묵림인서국 ( 翰墨林印書局 ) 에서 책 만드는 일로 생활비를 조달하면서 살았다 .

1920 년 71 세때 지은 묘지명 ( 墓誌銘 ) 같은 자찬 ( 自撰 ) 의 마지막은 이렇게 끝을 맺고 있다 .

기행야불청불탁 ( 其行也不淸不濁 ) 그 행실은 맑지도 탁하지도 않았으며

기문야불고불비 ( 其文也不高不卑 ) 그 시문은 높지도 낮지도 않네 .

갈일생지력이위문 ( 竭一生之力以爲文 ) 일생을 힘을 다해 시문을 지었으나

이기종야지어사 ( 而其終也止於斯 ) 마침내 여기에서 그치고 마니

희기비 ( 噫其悲 ) 아 ! 슬프도다 .

1920 년 71 세때 지은 묘지명 ( 墓誌銘 ) 같은 자찬 ( 自撰 ) 의 마지막은 이렇게 끝을 맺고 있다 .

기행야불청불탁 ( 其行也不淸不濁 ) 그 행실은 맑지도 탁하지도 않았으며

기문야불고불비 ( 其文也不高不卑 ) 그 시문은 높지도 낮지도 않네 .

갈일생지력이위문 ( 竭一生之力以爲文 ) 일생을 힘을 다해 시문을 지었으나

이기종야지어사 ( 而其終也止於斯 ) 마침내 여기에서 그치고 마니

희기비 ( 噫其悲 ) 아 ! 슬프도다 .

78 세에 세상과 인연을 다하니 강소성 ( 江蘇省 ) 남통 ( 南通 ) 의 고교 ( 高橋 ) 북쪽에 미리 마련해 둔 무덤에 묻혔다 . 망명한 우국지사 ( 憂國志士 ) 지만 스스로 시인이라는 정체성을 분명히 밝힌 까닭에 문우 ( 文友 ) 인 장찰은 묘비 전면에 ‘ 한국시인 김창강지묘 ( 韓國詩人金滄江之墓 )’ 라고 기록했다 . 자신의 삶은 불청불탁 ( 不淸不濁 ) 이며 자신의 글은 불고불비 ( 不高不卑 ) 라고 자평했다 . 이 말 속에서 선생의 일상생활은 넘치지도 모자라지도 않는 중도 ( 中道 ) 적 삶을 추구했음을 알게 해준다 .

글 원철 스님/불교사회연구소장

***이 시리즈는 대우재단 대우꿈동산과 함께 합니다.

78 세에 세상과 인연을 다하니 강소성 ( 江蘇省 ) 남통 ( 南通 ) 의 고교 ( 高橋 ) 북쪽에 미리 마련해 둔 무덤에 묻혔다 . 망명한 우국지사 ( 憂國志士 ) 지만 스스로 시인이라는 정체성을 분명히 밝힌 까닭에 문우 ( 文友 ) 인 장찰은 묘비 전면에 ‘ 한국시인 김창강지묘 ( 韓國詩人金滄江之墓 )’ 라고 기록했다 . 자신의 삶은 불청불탁 ( 不淸不濁 ) 이며 자신의 글은 불고불비 ( 不高不卑 ) 라고 자평했다 . 이 말 속에서 선생의 일상생활은 넘치지도 모자라지도 않는 중도 ( 中道 ) 적 삶을 추구했음을 알게 해준다 .

글 원철 스님/불교사회연구소장

***이 시리즈는 대우재단 대우꿈동산과 함께 합니다.

경남 진주 촉석루. 사진 진주시 누리집 갈무리

진주의 선비 김택영 선생

시인 김창강 묘비

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)