선시종가1080

13. 임명장이 어떻게 바위굴까지 왔는가

(본문)

삼십년래독엄관(三十年來獨掩關)

변부나득도청산(便符那得到靑山)

휴장쇄말인간사(休將瑣末人間事)

환아일생임하한(換我一生林下閑)

삼십년간 빗장을 채웠는데

주지 임명장이 어떻게 청산에 이르렀나?

좀스러운 세간사로

나무 아래 한가한 일생을 바꾸게 하지말라.

설당도행(雪堂道行1089~1151)선사는 남의 이야기라도 예사롭게 듣지 않았고 후세에 귀감이 될만한 일이라면 반드시 기록을 했다. 이 시는 당시 덕이 매우 높다고 알려진 관(貫)수좌(首座 선사의 존칭)의 글을 설당이 기록해 둔 것이다. 그런데 직접 들은 내용도 아니고 만암(萬庵)스님이 전해줬다.

설당도행 선사는 산서(山西산시)성 건주(虔州)출신이며 19세에 출가하여 임제종 승려로 수행했다. 63세로 열반에 들었으며『어요(語要)』와『습유록(拾遺錄)』을 각각 1권씩 남겼다. 뒷날 대혜종고(1088~1163)와 죽암사규(竹庵士珪1082~1146)가 함께 편집한 『선림보훈』에 설당의 기록이 실리면서 대중들에게 이 내용이 널리 알려졌다. 관-만암-설당-종고라는 4사람의 손맞춤을 거쳐 오늘까지 전해오는 희귀한 글이라 하겠다. 하마터면 없어질 뻔 했다.

(본문)

삼십년래독엄관(三十年來獨掩關)

변부나득도청산(便符那得到靑山)

휴장쇄말인간사(休將瑣末人間事)

환아일생임하한(換我一生林下閑)

삼십년간 빗장을 채웠는데

주지 임명장이 어떻게 청산에 이르렀나?

좀스러운 세간사로

나무 아래 한가한 일생을 바꾸게 하지말라.

설당도행(雪堂道行1089~1151)선사는 남의 이야기라도 예사롭게 듣지 않았고 후세에 귀감이 될만한 일이라면 반드시 기록을 했다. 이 시는 당시 덕이 매우 높다고 알려진 관(貫)수좌(首座 선사의 존칭)의 글을 설당이 기록해 둔 것이다. 그런데 직접 들은 내용도 아니고 만암(萬庵)스님이 전해줬다.

설당도행 선사는 산서(山西산시)성 건주(虔州)출신이며 19세에 출가하여 임제종 승려로 수행했다. 63세로 열반에 들었으며『어요(語要)』와『습유록(拾遺錄)』을 각각 1권씩 남겼다. 뒷날 대혜종고(1088~1163)와 죽암사규(竹庵士珪1082~1146)가 함께 편집한 『선림보훈』에 설당의 기록이 실리면서 대중들에게 이 내용이 널리 알려졌다. 관-만암-설당-종고라는 4사람의 손맞춤을 거쳐 오늘까지 전해오는 희귀한 글이라 하겠다. 하마터면 없어질 뻔 했다.

(해설)

어른에게 예의를 표하는 방법으로 법명은 뒷자만 부르는 것이 절집의 오래된 관습이다. 당대에는 외자만 불러도 누군지 모두 알았지만 세월이 흐르면서 결국 후인들은 누군지 알 수 없게 된 경우가 허다하다. 선어록을 읽다보면 이런 외자 존칭이 많이 나온다. 실명을 확인하려면 정말 애를 먹는다. 구두(口頭)로는 외자로 부를지라도 문자로 기록할 때는 꼭 이름 전체를 올려야만 뒷사람이 구별하기가 수월하다는 것도 알게 되었다. 어쨋거나 관(貫)선사도 외자만 기록하는 바람에 어떤 인물인지 그야말로 오리무중이다. 하긴 선사는 본래 허공을 나는 새처럼 발자국을 남기지 않는 법이니 당연한 일이기도 하지만.

어쨋거나 이 시를 짓게 된 사연이 있었다. 선사는 경성암(景星巖)에서 30년동안 은거하면서 그림자조차 산문 밖을 나가지 않았다. 평소에 스님을 흠모했던 경용학(耿龍學)거사가 군수로 부임하게 되었다. 주변 여건이 훨씬 나은 서암(瑞巖)으로 모시고자 하였으나 극구 사양하면서 답장으로 보낸 편지다.

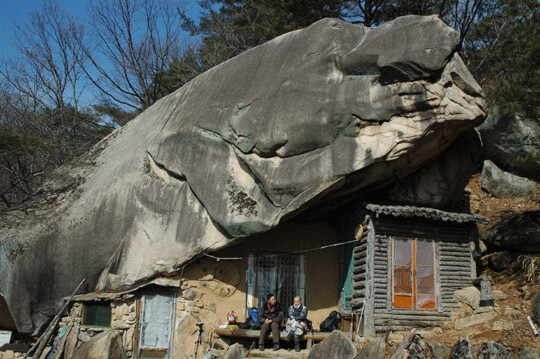

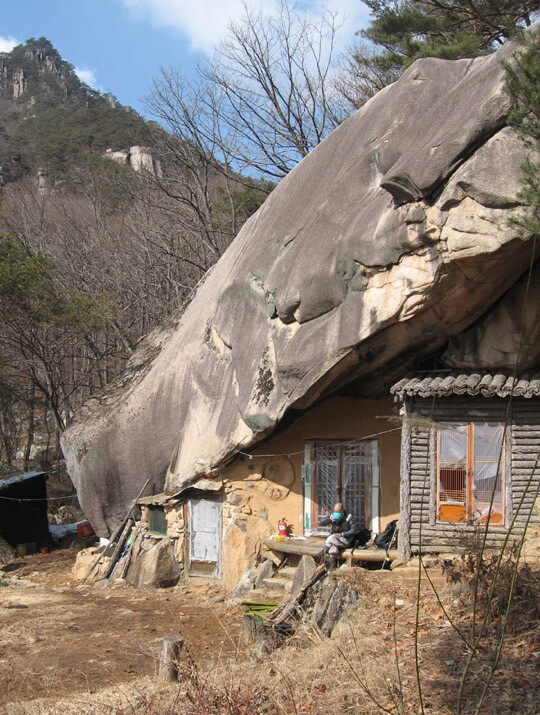

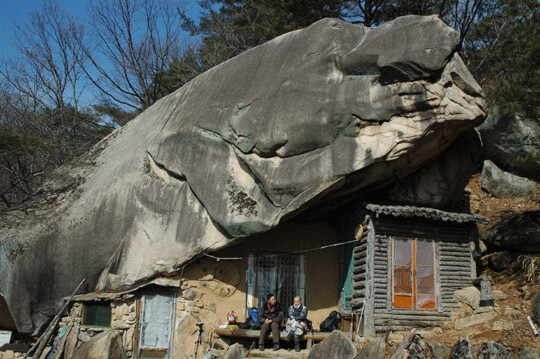

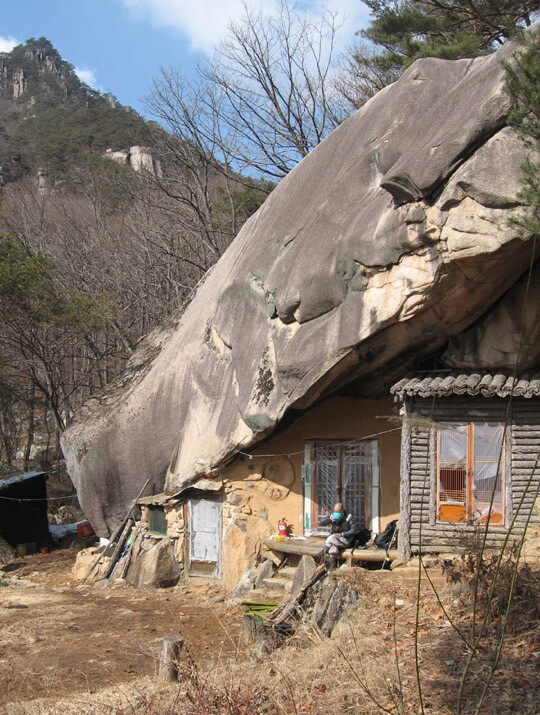

바위 ‘암(巖)’자는 같은 발음의 집 ‘암(庵)’자와 통용된다. 초기교단의 두타행자(고행자)들이 바위동굴 안에서 수행했던 것을 알려주는 문자적 흔적이라 하겠다. 굴(窟)도 마찬가지다. 후세에는 나무와 흙벽을 이용하여 제대로 지은 집에 살면서도 ‘굴(窟)’이란 편액을 달았다. 기와 그리고 서까래 밑에서 살고 있지만 바위굴에서 살 때 처럼 그 수행정신을 잃지 않겠다는 각오의 표현이기도 하다. 통도사 극락암에 머물던 경봉(1892~1982)스님의 ‘삼소굴(三笑窟)’과 월정사 탄허(1913~1983)스님의 방산굴(房山窟) 등이 그 사례라고 하겠다. 평안도 묘향산의 서산(1520~1604)대사가 머물렀다는 ‘청허방장(淸虛方丈)’과 경북 문경 봉암사 ‘월봉암(月峯庵)’은 바위 굴 지붕과 바위 벽으로 된 자연공간이지만 출입구 쪽은 목재를 이용하여 인공적인 문을 달았다. 바위굴에서 집(庵)으로 바뀌는 중간과정을 보여준다고 하겠다.

그런데 굴이라는 외형이 같다고 할지라도 내용은 같은 바위굴이 아니다. 심심산골의 바위굴과 대도시 인근의 바위굴은 접근도가 다를 수 밖에 없다. 접근도가 용이하다는 것은 많은 사람이 모일 수 있다는 것이고 많은 사람이 모인다는 것은 결국 물질이 풍요로워진다는 의미이기 때문이다.

당송(唐宋)시대의 사찰은 몇 가지 등급이 있었다. 먼저 중앙정부 지방정부 등 나라에서 건립한 국공립사찰은 1급이라 하겠다. 그리고 특정 종파나 문도들이 함께 힘을 모아 만든 공동체 사찰은 2급이라 하겠다. 마지막으로 개인이 마련한 사(私)사찰은 3급이라 하겠다. 그 가운데 1급사찰의 인사권은 국가 내지는 지방정부에서 행사했다. 말하자면 경성암에서 서암으로 이동하는 일은 3급지에서 1급지로 옮겨가는 일이다. 이름은 같은 ‘암(巖)’이지만 위치나 규모 면에서 비교가 될 수 없다고 하겠다.

그럼에도 불구하고 관(貫)선사는 1급지를 거부했다. 권세를 빌리고 명예를 추구하다보면 결국 수행자의 본분에서 벗어나기 때문이다. 깨달음은 멀리 한 채 시류에 영합하는 것은 사문(沙門)으로서 올바른 길이 아니라고 여겼다. 칼칼한 눈푸른 납자(衲子)의 기상을 유감없이 보여주는 선시라고 하겠다.

글 원철 스님/ 불교사회연구소장

***이 시리즈는 대우재단 대우꿈동산과 함께 합니다.

(해설)

어른에게 예의를 표하는 방법으로 법명은 뒷자만 부르는 것이 절집의 오래된 관습이다. 당대에는 외자만 불러도 누군지 모두 알았지만 세월이 흐르면서 결국 후인들은 누군지 알 수 없게 된 경우가 허다하다. 선어록을 읽다보면 이런 외자 존칭이 많이 나온다. 실명을 확인하려면 정말 애를 먹는다. 구두(口頭)로는 외자로 부를지라도 문자로 기록할 때는 꼭 이름 전체를 올려야만 뒷사람이 구별하기가 수월하다는 것도 알게 되었다. 어쨋거나 관(貫)선사도 외자만 기록하는 바람에 어떤 인물인지 그야말로 오리무중이다. 하긴 선사는 본래 허공을 나는 새처럼 발자국을 남기지 않는 법이니 당연한 일이기도 하지만.

어쨋거나 이 시를 짓게 된 사연이 있었다. 선사는 경성암(景星巖)에서 30년동안 은거하면서 그림자조차 산문 밖을 나가지 않았다. 평소에 스님을 흠모했던 경용학(耿龍學)거사가 군수로 부임하게 되었다. 주변 여건이 훨씬 나은 서암(瑞巖)으로 모시고자 하였으나 극구 사양하면서 답장으로 보낸 편지다.

바위 ‘암(巖)’자는 같은 발음의 집 ‘암(庵)’자와 통용된다. 초기교단의 두타행자(고행자)들이 바위동굴 안에서 수행했던 것을 알려주는 문자적 흔적이라 하겠다. 굴(窟)도 마찬가지다. 후세에는 나무와 흙벽을 이용하여 제대로 지은 집에 살면서도 ‘굴(窟)’이란 편액을 달았다. 기와 그리고 서까래 밑에서 살고 있지만 바위굴에서 살 때 처럼 그 수행정신을 잃지 않겠다는 각오의 표현이기도 하다. 통도사 극락암에 머물던 경봉(1892~1982)스님의 ‘삼소굴(三笑窟)’과 월정사 탄허(1913~1983)스님의 방산굴(房山窟) 등이 그 사례라고 하겠다. 평안도 묘향산의 서산(1520~1604)대사가 머물렀다는 ‘청허방장(淸虛方丈)’과 경북 문경 봉암사 ‘월봉암(月峯庵)’은 바위 굴 지붕과 바위 벽으로 된 자연공간이지만 출입구 쪽은 목재를 이용하여 인공적인 문을 달았다. 바위굴에서 집(庵)으로 바뀌는 중간과정을 보여준다고 하겠다.

그런데 굴이라는 외형이 같다고 할지라도 내용은 같은 바위굴이 아니다. 심심산골의 바위굴과 대도시 인근의 바위굴은 접근도가 다를 수 밖에 없다. 접근도가 용이하다는 것은 많은 사람이 모일 수 있다는 것이고 많은 사람이 모인다는 것은 결국 물질이 풍요로워진다는 의미이기 때문이다.

당송(唐宋)시대의 사찰은 몇 가지 등급이 있었다. 먼저 중앙정부 지방정부 등 나라에서 건립한 국공립사찰은 1급이라 하겠다. 그리고 특정 종파나 문도들이 함께 힘을 모아 만든 공동체 사찰은 2급이라 하겠다. 마지막으로 개인이 마련한 사(私)사찰은 3급이라 하겠다. 그 가운데 1급사찰의 인사권은 국가 내지는 지방정부에서 행사했다. 말하자면 경성암에서 서암으로 이동하는 일은 3급지에서 1급지로 옮겨가는 일이다. 이름은 같은 ‘암(巖)’이지만 위치나 규모 면에서 비교가 될 수 없다고 하겠다.

그럼에도 불구하고 관(貫)선사는 1급지를 거부했다. 권세를 빌리고 명예를 추구하다보면 결국 수행자의 본분에서 벗어나기 때문이다. 깨달음은 멀리 한 채 시류에 영합하는 것은 사문(沙門)으로서 올바른 길이 아니라고 여겼다. 칼칼한 눈푸른 납자(衲子)의 기상을 유감없이 보여주는 선시라고 하겠다.

글 원철 스님/ 불교사회연구소장

***이 시리즈는 대우재단 대우꿈동산과 함께 합니다.

지난 2008년 경북 문경 희양산 봉암사 월봉토굴에서 당시 봉엄사 선원 입승이던 법웅 스님과 조현 기자가 월봉토굴에서 담소를 나누고 있다. 사진 <한겨레> 자료

지난 2008년 경북 문경 희양산 봉암사 월봉토굴에서 봉암사 입승이던 법웅 스님이 물을 마시고 있다. 사진 조현 기자

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)