[애니멀피플] 파주의 공장견 이야기

4년 전 데려온 새끼 4마리, 기하급수적으로 근친번식

자칫하면 일어날 수 있는 일…‘중성화 수술’ 정책 필요

4년 전 데려온 새끼 4마리, 기하급수적으로 근친번식

자칫하면 일어날 수 있는 일…‘중성화 수술’ 정책 필요

네 마리였던 개가 4년만에 100마리를 훌쩍 넘었다. 경기 파주의 한 공장에 사는 개들.

4마리, 40마리 그리고 100마리… 개들의 주인인 김기진(가명·59)씨는 개를 좋아했다. 길을 가다가 헤매는 개를 보면 발걸음을 뗄 수 없는 사람이었다. ‘언제부터 키웠냐’는 질문에 “35년 전”이라고 하는 그의 입에서 소박한 개 이름이 하나둘 튀어나왔다. 각자 사연이 있었다. 과거에는 서너 마리, 대여섯 마리씩 키웠고, 새끼를 낳으면 사람들에게 나눠주었다. 그때는 볼품없는 백구, 황구도 가져가는 사람이 많았다. 파주의 농공단지로 온 것은 4년 전이었다. 사업을 하다가 크게 망해 공장에서 숙식하는 그의 유일한 친구들은 개들이었다. 우연히 산에서 어미 개가 새끼들을 낳은 것을 봤다. 어미개는 사라졌고, 새끼들을 데려와 밥을 주고 함께 놀았다. 쇳가루가 휘날리는 공장은 개에게도 좋지 않았지만, 유기견으로 신고되어 보호소에서 안락사 되거나 개장수에게 끌려가 개고기가 되는 것보다 나을 거라고 그는 생각했다. 그때만 해도 네 마리였다. 그런데 지난해 가을 즈음 40~50마리로 점점 불더니, 코로나19 사태를 통과하며 100마리를 넘어섰다.

경기 파주의 농공단지의 한 공장에서 김기진(가명·59)씨가 개들을 살펴보고 있다.

4년 동안 근친번식으로 개의 생김새가 비슷하다.

동물학대가 빈발하는 곳 애니멀호더는 능력이 없으면서 주체할 수 없을 만큼 반려동물을 기르는 사람이다. 자신이 동물을 감당할 수 없는데도 이를 부정하고, 자신의 무능력이 동물의 방치, 학대로 이어진다는 사실을 통합해 사고하지 못한다. 동물권행동 카라는 김씨를 애니멀호더로 보지 않는다. 무차별적으로 동물을 수집하지 않았으며, 주체할 수 없을 때 바로 도움을 요청했기 때문이다. 카라는 이 사건에서 국가의 통제가 미치지 않는 분야에서 다량 번식되어 소비되는 반려견 문화와 중성화 수술 부재의 문제점을 보고 있다. 물론 중성화 수술의 의무화 여부에 대해서는 각기 다른 입장이 있다. 카라는 중성화 수술을 유도하는 각종 제도와 지원이 필요하다고 본다. 시골개 문제, 개농장 문제, 애니멀호딩, 동물 방치 등 동물학대 이슈가 중성화 수술의 부재와 무분별한 분양, 입양과 아주 긴밀하게 엮여 있다는 것이다. 특히 현대적인 반려동물 문화가 정착되지 않은 섹터에서 개들은 번식하고 이것이 방치, 유기, 학대 등으로 이어지거나 개고기 산업을 떠받치는 기둥으로 기능한다. 대부분 시골이나 변두리 공장에서 키워지는 진도믹스견, 발바리 같은 품종이다. 전진경 카라 이사는 “진도에서 혈통을 인정받지 못한 진돗개들이 육지로 나와 공급되어 퍼진다. 진도에서 철저하게 번식 관리를 해야 한다”고 말한다. 또한, 저소득층과 노령자 등 취약계층이 기르는 반려견에 대해 중성화 수술을 지원하는 등 정부의 정책적 노력이 필요하다고 그는 덧붙였다. 서울과 경기도에서 시행하는 마당개 중성화 사업이 좋은 예이다. 중성화 수술을 왜 안 했느냐는 물음에 김기진씨는 “70만~80만원 하는 걸 감당할 수 없다”고 말했다. 예방주사도 처음에는 접종했다가 나중에는 포기했다. 서울시 보고서를 보면, 2013년 9월 서울시의 경우, 등록 동물의 중성화 수술이 된 비율은 55%였는데, 저소득층의 경우 13%에 불과했다. (서울시 ‘동물보호정책 개발 및 동물보호센터 기본계획 수립 연구’) _______

이 개들을 어떡하나? 100마리가 넘는 개들을 어떡해야 할까? 동물단체의 보호소도 항상 만원이다. 형식적인 절차에 따라 ‘구조’하면, 지자체 보호소에서 안락사 되는 것이 이들의 운명이다. 김기진씨가 이 개들을 붙들고 있던 가장 큰 이유이기도 했다.

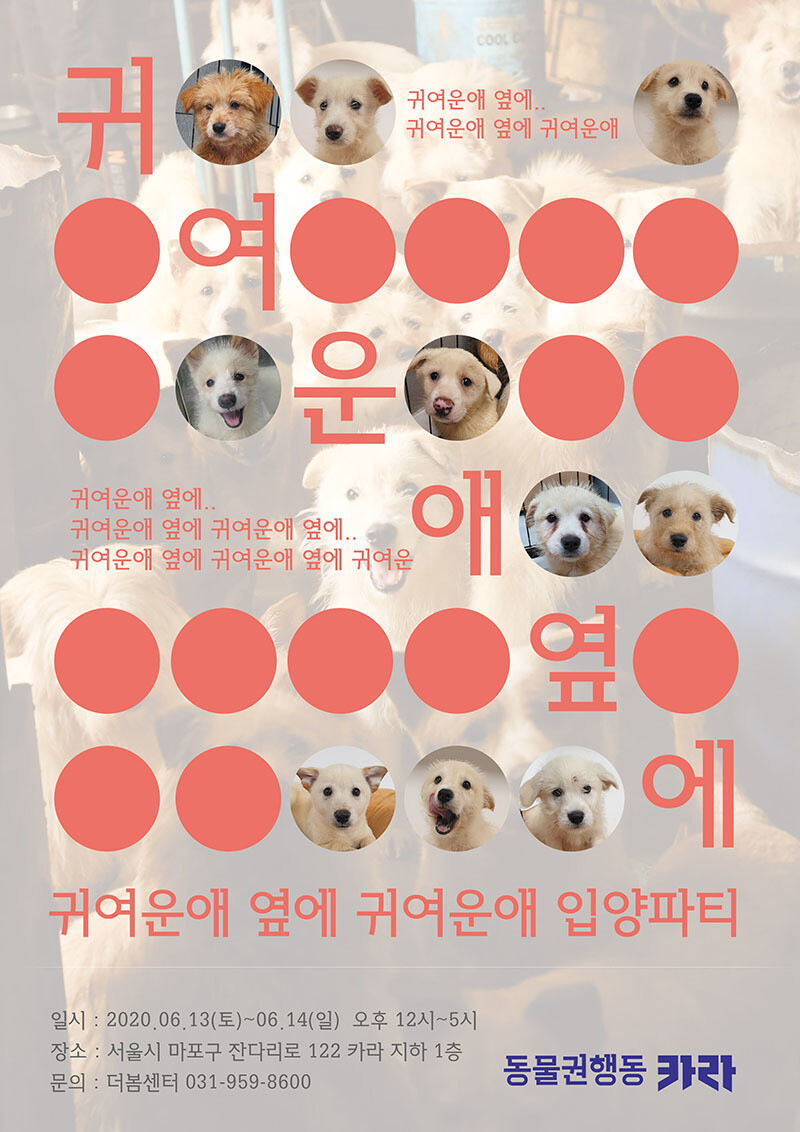

5일 동물권행동 카라는 새끼를 갓 낳은 어미개를 구조했다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)