대전 도심에 서식 중인 중대백로 한 마리가 개울가에서 먹이를 찾고 있다. 이경호 제공

4월이 되니 대전의 갑천과 유등천에도 햇살이 비쳤다. 오랜만에 갠 푸른 하늘로 백로 한 쌍이 날아온다.

“저 냇물 넘어 보이는 언덕이 있지? 거기가 우리가 여름을 날 곳이야.”

마치 이야기가 들릴 듯, 새들은 저공비행 했다. 그들이 도착한 곳은 대전시 어은동 한국과학기술원(카이스트) 안쪽의 구수고개라 불리는 작은 숲이다. 이미 도착한 새들은 열심히 나뭇가지를 주워 소나무 가지에 둥지를 짓고 있다. 파란 알을 품은 어미와 아비 새, 부리를 삐죽대면서 먹이를 조르는 새끼들도 보였다.

지난 25일 오후, 카이스트 인류세연구센터 연구원들과 생태동아리 ‘숲’의 학생들이 구수고개 숲에서 백로를 관찰했다. 우리가 보통 ‘백로’라고 부르는 중대백로, 중백로, 쇠백로, 황백로 그리고 해오라기 등 백로과(Ardeidae) 5종의 새들이 숲을 나눠 쓰고 있었다.

백로들은 부지런히 숲과 강 사이를 오갔다. 가장 가까운 갑천이 1㎞ 넘는데도 백로는 사냥한 물고기를 물고 제 둥지를 찾아 부드럽게 착륙했다. 숲은 하얀 비행기들의 공항이었다. 숙련된 관제사라도 있는 것처럼, 큰 덩치의 백로들은 사고 한 번 없이 이착륙을 반복했다.

대전시 유성구 카이스트 교내의 구수고개 숲에서 백로가 나무 위에 앉아 있다. 남종영 기자

백로가 대전 도심을 찾은 것은 1990년대 후반에서 2000년대 초반으로 추정된다. 이경호 대전환경운동연합 사무처장이 말했다.

“학마을로 유명한 세종시 감성마을에 백로가 많았어요. 도로 공사로 서식지가 훼손되면서, 지금은 소수만 남았지만요. 제 생각에는 당시 일부 개체가 대전 도심으로 날아온 것 같아요.”

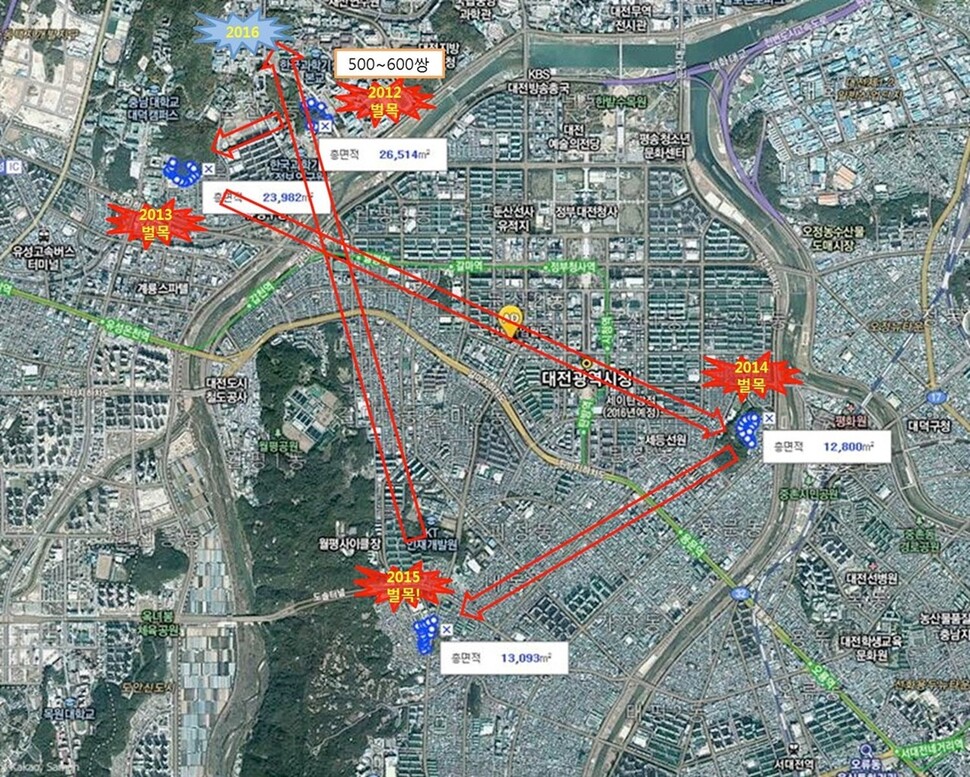

대전의 인구는 153만, 우리나라에서 5번째로 큰 도시다. 대전에서 백로는 맨날 쫓겨 다니는 신세였다. 처음 안착한 곳은 카이스트 내 남서쪽 야산인 어은동산이었다. 울음소리와 냄새로 민원이 계속됐고, 2012년 학교는 서식지의 나무를 잘라냈다. 졸지에 노숙자가 된 백로들은 1㎞도 채 떨어지지 않은 궁동근린공원의 야산으로 터전을 옮겼다. 생존을 건 ‘이사 경쟁‘에서 탈락한 백로들은 아파트 나무에 둥지를 틀기도 했다.

그것도 잠시. 백로는 또 쫓겨났다. 2013년 주민 민원으로 나무가 잘렸고, 백로들은 이듬해 탄방동 남선공원 소나무숲으로 삶터를 옮겼다. 그곳에서 또 쫓겨나 내동중학교 부근 야산에 둥지를 튼 백로도 있었다. ‘멀리서 보면 장관, 가까운 주민들은 지옥’. 당시 한 지역신문이 쓴 기사였다. 요란한 울음소리에 도시민들의 신경은 날카로워졌고, 하얀 배설물은 차량을 부식시켰다. 하얀 백로는 점차 '혐오 동물'이 되었다.

2016년 대전시는 ‘백로 문제’를 해결할 묘안을 실행한다. 주거지와 떨어진 갑천변 월평공원으로 백로들을 유인하기로 한 것이다. 백로 모형을 만들어 나무 위에 설치하고, 백로 소리가 나는 음향 장치를 틀었다. 그러나 백로들은 월평공원으로 가지 않았다.

백로는 예로부터 사람 가까이서 살아왔다. 그래서 ‘백로 마을’, ‘학마을’이라고 불리는 곳이 많았다. 지렁이, 물고기 등 먹이가 마을 논에 많고, 삵이나 담비 등 천적에 대한 방어가 용이해 마을 주변에 자리를 잡았을 것이다. ‘백로가 깃들면 부자 마을이 된다’는 말이 있다. 옛날 사람들은 백로를 적어도 혐오하지 않았다.

최근 백 년의 변화를 백로가 예상하진 못했으리라. 마을이 커져 도시가 됐다. 넓은 숲은 사라지고, 도시가 숲을 에워쌌다. 역설적으로 백로의 삶터와 사람의 접촉면은 넓어졌다. 전국에서 ‘백로 민원’과 이로 인한 ‘서식지 정비 논란’이 심심찮게 발생한다.

지난해 9월 청주 흥덕동에서 번식기에 숲을 간벌하면서 일부 백로가 폐사하기도 했다.

대전 도심에 찾아 온 백로는 계속 쫓겨나는 철거민 신세다. 네 번이나 이사를 했다. 대전환경운동연합 제공

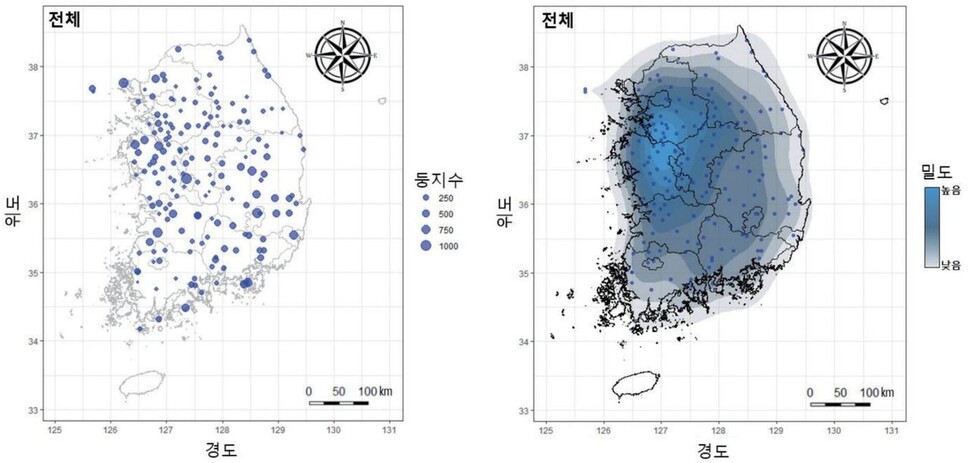

다행히 대전의 백로는 2016년 이후 카이스트 구수고개에서 비교적 평온한 삶을 살고 있다. 20년 동안 네 번 이사한 뒤 찾은 평화다. 2020년 국립생물자원관이 공개한 전국 백로류 조사를 보면, 중대백로, 중백로, 쇠백로, 황백로, 해오라기 등 5종 1092쌍이 이곳에서 여름을 난다. 2012년 1420쌍이었던 것에서 23% 감소한 수치다.

지난겨울 카이스트 학교 쪽은 백로 서식지 가장자리의 일부 나무를 솎아냈다. 생태동아리 숲의 연승모(화학과 4학년) 씨가 말했다.

“올해에는 백로들이 기숙사 코앞까지 왔어요. 화장실에서 가서 보면, 백로가 4~5m 앞에 떡 하니 앉아있어요.”

그가 지목한 곳은 남자기숙사 건물 뒤편의 잣나무였다. 빼빼 마른 잣나무 네 그루에 백로 열댓 마리가 앙상하게 달라붙어 있었다. 백로 처지에서 보면, 동남아시아를 갔다 오니 입주할 아파트 일부가 사라진 셈이었다. 서식지 경쟁에서 밀려난 약한 백로는 위험을 무릅쓰고서라도 이런 나무에 매달릴 수밖에 없다. 백로 관찰에 나온 한 학생은 “내가 새를 좋아하긴 하지만, 밤늦게까지 울어대는 통에 다른 학생들의 심정도 이해가 간다”고 말했다. 연씨는 “나무를 계획 없이 잘라내는 것은 오히려 백로가 인간 가까이 둥지를 틀면서 더 불편해질 수 있다. 백로에게도 살기 좋은 방안을 연구했으면 좋겠다”고 말했다.

백로가 사는 숲은 부지런히 먹이를 구해오는 부모 새들의 비행으로 분주하다. 남종영 기자

2018~19년 전국 백로 서식지를 조사한 결과다. 전국 각지에 흩어져 있다. 출처: 국립생물자원관, ‘한국의 백로 번식지’(2020)

백로라고 하면 우리는 그저 흔한 새로 치부지만, 하얀 깃털에는 삶의 장엄함이 새겨져 있다. 백로는 매년 수천㎞를 오간다.

한국환경생태연구소와 대전발전연구원 등의 연구를 보면, 2015년 10월4일 대전 갑천을 출발한 중대백로(djdil502)는 806㎞를 날아 이튿날 중국 상하이에 도착했다. 그 뒤, 휴식과 비행을 반복하다가 11월2일 베트남 푸옌성에 도착했다. 동남아시아에서 겨울을 보낸 백로는 이듬해 봄 한반도로 돌아온다.

카이스트 인류세연구센터는 백로와 학생들과 공존 방안을 찾기 위해 연구하고 있다. 성한아 박사는 “백로는 도시화에 비교적 잘 적응했지만, 소음, 냄새, 분변 등으로 연거푸 쫓겨나는 대전의 ‘철거 동물’ 신세가 됐다”라고 말했다. 백로가 보호해야 할 야생동물이면서 동시에 주민들에게 불편을 끼치는 존재가 된 것이다. 성 박사는 “백로의 양가적 측면을 모두 인정하고, 백로와 인간의 행동 패턴, 상호 작용을 파악해 서로 조율해 나가는 것이 인류세의 다종적 공존의 방법이 될 것”이라고 지적했다. 연구팀은 같은 공간을 이용하고 있는 백로와 학생들의 생활 패턴, 행동 변화 등을 조사해 도심 야생동물과의 공존의 방식을 찾아보려고 한다.

철거민 백로는 우리에게 ‘숲의 주인은 누구인가’라는 물음을 던진다. 이경호 사무처장은 “기숙사와 가까워 학생들의 불편함도 이해가 간다. 숲의 핵심지역을 보전하면서 방음장치 설치 등 주변을 관리하는 방식으로 대안을 마련했으면 좋겠다”고 말했다.

대전/남종영 기자 fandg@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)