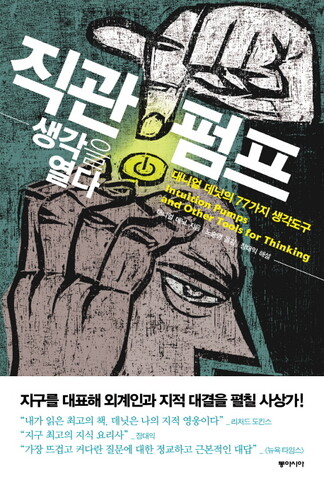

노승영 번역가는 15년 번역 인생 최대의 위기를 맞았다. 2019년 출간된 데이비드 포스터 월리스의 <끈이론>(알마)에 이어 헝가리 작가 크러스너호르커이 라슬로의 소설 두 권, 그리고 현재 번역 중인 에드거 앨런 포까지, 글의 의미와 저자의 의도를 단번에 파악하기 힘든 책들을 잇따라 만난 것이다.

“이런 책들은 연구자마다 서로 다른 해석을 내놓을 수 있고 어떤 해석에 무게를 두느냐에 따라 번역이 달라져요. 무수한 경우의 수 중에서 선택을 고민하다 보면 번역 기간이 평상시의 몇 배가 걸리죠.”

2007년 첫 번역서를 낸 그는 지금까지 총 85종을 번역했다. 한 해에 평균 6권쯤 작업한 셈이다. 아침 일찍, 경기도 고양시 집 근처 작업실 ‘동문재’에 출근해 청소를 하고 고양이 두 마리의 밥을 챙겨주곤 하루 8~10시간 동안 200자 원고지 45매가량의 영문을 우리말로 옮긴다. 월요일부터 금요일까지 한 달 900매씩 2~3개월을 작업하면 한 권이 마무리된다. 이처럼 꾸준하고 절제된 작업방식은 출판 번역가로 데뷔하기 전, 번역회사로부터 설명서나 안내책자 등의 기술번역을 하루 3000단어씩 의뢰받아 일하던 시절부터 이어진 것이다.

“영어 단어 3000개면 원고지 45매쯤 되거든요. 저에겐 너무 무리하는 것도 아니고 너무 여유 부리는 것도 아닌, 지속가능한 분량이었어요. 그리고 우연히도, 최저생계비보다 약간 더 많은 돈을 벌 수 있는 분량이기도 했고요.”

그러니 작금의 위기를 초래한 책들은 노동강도가 몹시 세서 몸과 마음을 고단하게 할 뿐 아니라, 작업기간이 길어 “생계형 번역가”로서 그가 구축해 놓은 생활기반을 마구 흔드는 애증의 존재다. 그렇다고 섣불리 타협할 수도 없다. 그가 타협을 모르는 완벽주의자라서가 아니다. 최소한의 비용과 시간으로 최대의 성과를 내야만 살아남는 비정한 ‘케이(K)-콘텐츠’ 시장의 걸출한 생존자인 만큼, 그는 자신이 “일정한 기간에 80% 수준의 결과물을 꾸준히 생산하는 장인”이라고 여긴다. 하지만 번역기간을 줄이려고 인공지능(Al) 번역과 유사한 ‘기계적 직역’을 했다가는 “한글로 쓰여 있지만 한국어 책이라고 할 수 없게” 되어 버린다. 읽어도 무슨 뜻인지 알 수 없어 중도 포기하는 독자들이 속출할 것이다.

“저에게 번역이란 940100, 종합소득세를 신고할 때의 업종코드예요. 한마디로 서비스업인데, 만 명이 고생할 걸 한 명이 고생하는 일, 갸우뚱한 문장의 뜻이 파악될 때까지 고민해서 한 달 걸려 읽을 영어 책을 일주일 만에 독파하게 해주는 서비스를 제공하는 거죠. 서비스의 목표는 독자가 책을 끝까지 읽을 수 있게 하는 것이고요.”

그는 퍼즐 풀듯 번역작업을 한다. “번역에는 정답이 없지만, 하나의 문장이 눈앞에 있는 순간만큼은 정답이 있을 거라 믿으며” 답을 찾는다. 과학책을 번역할 때는 관련 분야의 최신 논문이 좋은 참고서가 된다. 서울대 영문과를 졸업한 그를 문과 출신으로 아는 이들이 많은데, 실은 고교 시절 이과였고 대학원 전공(인지과학)도 그렇다. 그가 낸 번역서 3분의 1(28종)이 과학책인 데는 이런 배경이 있다.

참고서가 마땅치 않을 땐 저자에게 이메일을 보내 묻는다. 원작이 영어가 아니라면 영어판 번역자에게 이메일을 쓴다. “가끔 영어판 번역자가 본인도 정확한 의미를 몰라서 자신이 오역한 것일 수도 있다고 실토할 때가 있는데, 그럼 오히려 홀가분해요. 제 해석을 밀고 나갈 명분이 생긴 거니까요.” 물론 노승영 번역가의 해석에 오류가 있을 가능성도 얼마든지 있으므로, 그는 책을 읽고 오역을 지적하는 독자들의 충고를 기꺼이, 고맙게 받아들인다. 출간 후 독자들이 지적하거나 스스로 발견한 오역을 정정해서 홈페이지(www.socoop.net)에 꾸준히 업데이트하고 있다.

“번역은 절반의 글쓰기예요. 소설을 예로 들면, 인물을 창조하고 사건을 구성하는 단계까진 오롯이 작가의 몫이지만 ‘언어의 살’을 입히는 단계부턴 작가와 번역가가 각자의 언어로 글쓰기를 하는 셈이죠. <채식주의자>의 작가인 한강과 영어판 번역가인 데버라 스미스가 맨부커상을 공동 수상한 것도 이런 맥락이고요. 우리가 작가의 문체라고 알고 있는 것이 실제 번역가의 문체일 가능성이 몹시 높은 거죠.”(웃음)

텍스트를 거슬러 올라간 번역가는 자신의 언어로 다시 써 내려가면서 무수한 선택의 기로에 놓인다. 그 선택을 컴퓨터가 빠르게 대신하는 시대를 살아가며 번역가는 자신의 쓸모가 의심될 서글픈 미래를 예감한다. 그런데 지금 노승영 번역가에게 닥친 위기, 173년 묵은 포의 책을 한국어로 다시 쓰는 것은 대체불가능한 번역가의 쓸모를 한껏 발휘해야만 끝나는 일이다. 그가 이 심각한 위기 상황에서 웃으며 작업하는 이유다.

고양/글·사진 이미경 자유기고가

nanazaraza@gmail.com

[이런 책들을 옮겼어요 - 노승영 번역가]

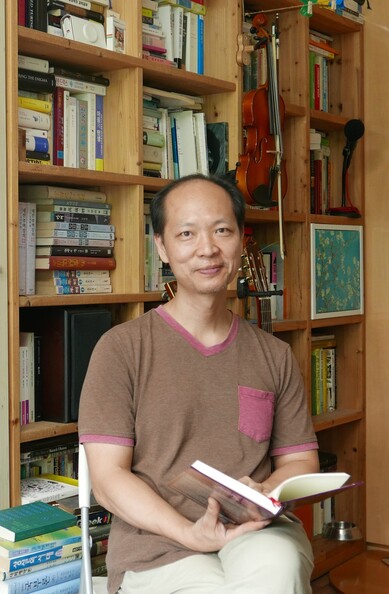

일

스터즈 터클 지음 l 이매진(2007)

1974년 미국에서 출간된 책으로 각양각색의 직업을 가진 133명의 인터뷰를 담고 있다. 1960~1970년대 미국사회의 단면을 생생하게 보여준다. 노승영 번역가는 2007년 이 책을 번역하면서 “입말을 옮기는 것을 제대로 경험했다”고 한다.

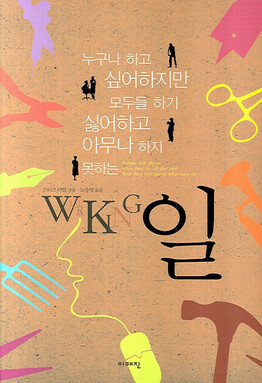

여자로 태어나길 잘했어!

재클린 섀넌 지음 l 에쎄(2015)

여성들이 뛰어난 업적을 남긴 50개 분야를 소개한 책. “초등 여학생 독자들의 자존감과 성취욕을 한껏 높여줄 것”이다. 우연히 알게 되어 노승영 번역가가 출판사에 소개했는데, “원서보다 더 예쁘게 공들여 만들어서, 한국이 책을 참 잘 만드는구나 절감했다”고 한다.

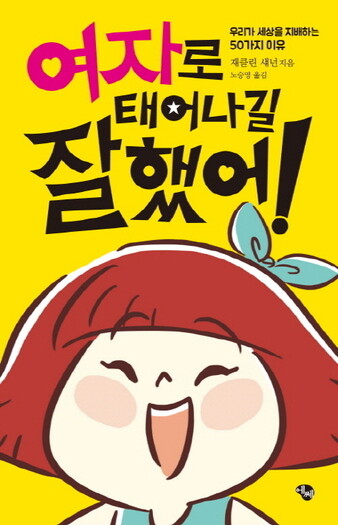

직관펌프, 생각을 열다

대니얼 데닛 지음 l 동아시아(2015)

다양한 도구를 발명해서 문명을 발전시켰듯, 인간은 생각을 할 때도 도구를 활용할 수 있다. 철학자인 저자는 도구를 ‘직관펌프’라고 부른다. 저자의 안내에 따라 생각의 도구를 장착하면, 더 좋은 생각을 떠올릴 수 있고 잘만 하면 논쟁의 달인이 될 수도 있다!

타임 트래블

제임스 글릭 지음 l 동아시아(2019)

시간여행을 과학, 문학, 철학 등 다양한 관점에서 들여다본 책. “시간여행이라고 하면 공상과학소설의 소재나 이론과학의 한 분야로만 생각하기 쉬운데, 이 책을 천천히 깊이 읽으면서 시간의 의미에 대해 성찰한다면 자신의 삶을 더 풍부하게 이해할 수 있다”고.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![신춘문예 당선 필력으로 과학책 대중화 앞장 [책&생각] 신춘문예 당선 필력으로 과학책 대중화 앞장 [책&생각]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1208/53_17019996684709_20231207503921.jpg)