[한겨레Book] 이권우의 인문산책

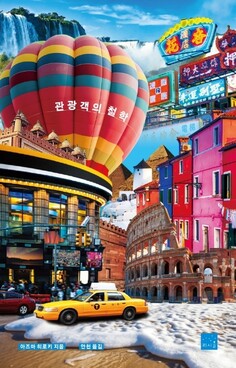

관광객의 철학

아즈마 히로키 지음, 안천 옮김 l 리시올(2020)

참신하고 기발했다. 네그리와 하트는 제국 내부에서 태어나 그 질서에 저항하는 운동주체를 다중이라 이름지었다. 달리 말하면, 다중은 반체제운동이나 시민운동을 가리키는데, 지구 규모로 확장한 자본주의를 거부하지 않고 그 힘을 이용해 체제 내부에서 변혁을 꾀한다. 네트워크형 게릴라적 연대로 구성된다는 점이 과거의 변혁운동과 다르다. 아즈마 히로키는 <관광객의 철학>에서 이처럼 요령껏 설명하고 그 저항적 의미를 일부 인정한 다중 개념을 비판한다. 세계에는 제국만 있다고 여기는 이론적 허점이 있고, 투쟁의 특수성을 무시하고 연대만을 중시하는지라 장기적으로는 투쟁의 약화와 질적 저하를 불러온다고 말이다.

지은이는 다중을 넘어서는 개념으로 관광객을 내세운다. 우리 시대의 저항적 주체가 관광객이라니, ‘신박’하다는 느낌이 들 수밖에 없다. 지은이는 현대사회를 2층구조 시대라 분석한다. 국민국가의 통합성은 무너졌지만, 정치는 여전히 이 단위로 작동한다. 경제영역을 보면 글로벌리즘의 실현을 목격할 수 있다. 그러니 “21세기 세계에서는 국가와 시민사회, 정치와 경제, 사고와 욕망이 내셔널리즘과 글로벌리즘이라는 이질적인 두 원리에 따라 통합되는 일이 없이 각기 다른 질서를 구축하고 말았다”는 주장에 동의하게 된다. 이 현실 질서를 사상적으로 표현하면 공동체주의는 현대 내셔널리즘이고, 자유지상주의는 글로벌리즘이 될 터인데, 앞엣것은 공동체의 선의, 뒤엣것은 동물의 쾌락만 강조한다. “어디에도 보편과 타자가 없다.” 이 딜레마를 돌파한 개념으로 제시한 관광객은 “제국체제와 국민국가체제 사이를 왕복하고 사적인 삶을 그대로 공적인 정치에 접속하는 존재를 가리킨다.” 여기에 이르기까지 지은이는 자신의 지적 현란함을 마음껏 과시한다. 관광객의 개념은 볼테르와 칸트에서 ‘포집’하고, 2층구조론은 슈미트, 코제브, 한나 아렌트를 넘어서면서 얻어냈고 네트워크이론으로 그 논리를 보강했다.

지은이는 데리다의 개념을 빌려 관광객의 철학을 강화한다. “관광객이 바로 우편적 다중”이라 했는데, 우편은 “오배, 즉 배달의 실패나 예기치 않은 소통이 일어날 가능성을 많이 함축한 상태를 뜻한다”. 관광이야말로 우연한 마주침으로 예상치 못한 사건을 빚어내지 않던가. 오배를 에피쿠로스가 말한 ‘클리나멘’으로 이해해도 될 성싶은데, 지은이는 이를 통해 “지금의 현실은 최선의 세계가 아니라는 사실을 사람들이 항상 상기하게” 된다고 설명한다.

의외였고 당황스러웠다, 관광객이 토대로 삼아야 할 새 정체성을 가족이라 주장해서. 그럼에도 강제성과 우연성을 가족의 특징으로 들면서 이것이 가족의 확장성과 친밀성으로 이어진다는 분석은 흥미로웠다. 이 지점에서 루소와 로티가 말한 연민이 비롯하기 때문인데, 지은이가 관광객의 철학이 “타자를 소중히 하라”는 진보적 명제로, 말하자면 “뒷문을 통해 다시 들어가게” 하는 구상의 산물이라 말한 이유를 비로소 이해하게 된다. 이 대목을 두고 이모저모 궁리하다, 혹 이 명민한 후기구조주의자의 발랄한 사유가 ‘오배’되어 유가철학의 문턱을 넘어선 것은 아닌가 하는 데 생각이 미쳤다. 유가야말로 가족을 가장 중요시했고, 그 사유의 고갱이인 측은지심이 연민과 같은 뜻이니 말이다.

도서평론가