[한겨레Book] 정아은의 책들 사이로

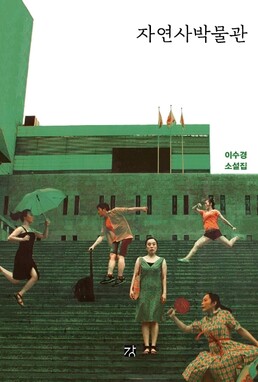

이수경 지음 l 강출판사(2020) 근대는 무리지어 살아가던 사람들을 해체하면서 전개되었다 . 의식주와 희노애락을 나누는 사람들의 단위가 한 마을에서 씨족 단위로, 대가족으로, 핵가족으로 줄어들었고, 이제는 핵가족마저 원자화되는 과정에 진입하고 있다. 과학기술과 통신이 발달한 결과 굳이 모여 살지 않아도 생존을 유지할 수 있게 된 인류가 각자 따로 생존하기에 돌입한 것이다. 인간은 여러 사람과 함께하며 느끼는 소속감에서도 행복을 느끼지만 홀로 자유롭게 사는 것을 통해서도 행복을 느끼니, 홀로 혹은 소수의 사람들이 모여 사는 생활방식을 꼭 나쁘다고 볼 수만은 없을 것이다. 문제는 홀로 혹은 소수의 사람들만 모여 사는 방식이 소외를 불러온다는 점에 있다. 함께 농사짓고, 함께 물레질 하고, 함께 아이들을 먹이고 돌보았던 인류가, 지금은 서너명에 해당하는 핵가족으로 분리된 채 각자 나가서 돈을 벌어오고, 밖에 나가 돈을 벌어오지 않는 가족 구성원은 남아서 아이들을 먹이고 돌본다. 생산과 재생산에 해당하는 일들이 철저히 핵가족 단위로 쪼개져, 가족만의 책임이 된 것이다 . 근대를 만들어낸 자본주의 체제는 이렇듯 먹고 사는 일을 삼사인 가족의 어깨에 얹는 데 성공한 덕에 활발하게 증식하며 아성을 쌓을 수 있었다. 예전 같았으면 마을 단위로 모여서 함께 보았을 것을 이제는 가족 단위로 텔레비전을 구매해 각자 보게 하고, 마을 단위로 축제를 벌이는 대신 가족 단위로 차를 구매해 각자 관광지를 방문하게 만듦으로써, 상품을 만들어 파는 데서 나오는 이윤을 극대화할 수 있었던 것이다. 공동체 전체의 경제적 차원에서는 굉장한 이득임에 분명할 이러한 현상은 그러나, 개별 인간에게는 고통의 근원이 되었다. 가장은 어떠한 경우에도 돈을 벌어 와야 하고, 가장이 벌어 온 돈으로 아이들을 건사해야 하는 주부는 어떻게 해서든 아이들을 먹이고 입히고 교육시켜야 했다. 이렇게 각각 다른 영역에서 무한책임을 져야 하는 가장과 주부는, 가족을 넘어서는 공동체의 안녕과 이익에 눈길을 줄 여유가 없어졌다. 이러한 경로를 통해 자본주의는 같은 인간으로서 차마 보아 넘길 수 없는 일을 대부분의 사회구성원들이 외면하고 넘어가게 만드는 데 성공하고, 그런 방식을 통해 제 존재를 철옹성처럼 굳건히 다지게 되었다 . 이수경의 < 자연사박물관 > 은 지구상 어느 곳보다도 자본주의와 가족주의 논리가 강하게 작동하는 대한민국에서, 노동자로 살아가는 한 가장이 가족이라는 울타리 너머로 눈을 돌렸을 때 어떤 일이 일어나는지를 보여주는 연작소설이다. 한 노동자가 일하던 공장 기계에 손이 잘린 뒤 제 목숨을 끊는 일이 일어나고, 차마 그것을 외면하지 못한 이웃집 노동자가 인간으로서 마땅히 해야 할 행동에 돌입할 때, 체제가 명한 대로 저와 제 가족의 안위에만 매달리지 않고 공동체 전체의 이익에 삶의 일부를 할애하려 할 때, 그 파장이 얼마나 깊게, 얼마나 멀리까지 뻗어나가는지를 명징하게 보여주는 수작이다. ‘ 노동 ’ 이라는 말이 낯설고 이질적으로 느껴지는 이 매끈한 시대에, 어디에나 존재하지만 좀처럼 드러나 보이지 않았던 수많은 문제에 형태와 색채를 입히는 이 연작소설은 그동안 우리 문학에서 통째로 빠져 있던 장면이 무엇인지를 담담하게 증언한다. 소설가

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[책&생각] 이별의 원칙은 이다지도 가혹하여 당신은 버둥대리라 [책&생각] 이별의 원칙은 이다지도 가혹하여 당신은 버둥대리라](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1222/53_17032075519796_20231221503960.jpg)