〈유럽의 책마을 가다〉

시골, 고서점 마을 로 새 단장 ‘정치 실험’

책·술 엮인 축제, 포구 낀 서점가 부럽고

“헌책 무게달아 내팔리는 한국 부끄러워”

책·술 엮인 축제, 포구 낀 서점가 부럽고

“헌책 무게달아 내팔리는 한국 부끄러워”

〈유럽의 책마을 가다〉

정진국 글·사진/생각의나무 펴냄·1만3500원 눈부신 봄날, 양떼와 소떼가 어슬렁거리는 길가에 동네 주민들이 접이식 의자에 앉아 햇볕을 온몸으로 담아내며 책을 읽는다. 출출하다면 땅바닥에 뒹구는 사과를 집어들어 허벅지에 쓱쓱 문지른 다음 한입 크게 베어 물어도 좋겠다. 얼마간 걸어 읍내로 나가니 골목길 좌판 위 헌책들이 해묵은 냄새를 풍기며 새 주인을 기다린다. 요즘 유럽에선 농촌과 책방의 ‘연애’가 한창이다. 산업화와 세계화 바람에 푸대접 받던 농촌에, 역시 대형서점과 인터넷에 밀린 작은 서점들이 고단한 몸을 의지하면서 조용하던 시골 동네는 ‘책마을’이란 이름을 달고 책 좋아하는 사람들의 ‘로망’으로 거듭나고 있다. 책마을은 간단히 말하자면 헌책방이나 고서점이 모여 있는 동네다. 1962년 영국 웨일스 헤이 온 와이가 세계 최초의 책마을을 선언한 이후, 책마을이란 단어는 지방 문화의 활력을 도모하는 정치실험이자 새로운 형태의 독서운동을 상징하는 말로 떠올랐다. 현재 유럽은 물론 일본, 미국, 말레이시아 등 전세계에 책마을이 만들어지고 있다. 오랫동안 책마을에 관심을 가져왔던 지은이는 지난해부터 올해 초까지 유럽 구석구석 박혀 있는 24곳의 책마을을 돌았다. 이 책은 여기서 만난 수많은 책과 사람과 동네의 반짝이는 기록이다. 스위스의 생피에르 드 클라주는 매년 각지에서 희귀본을 들고 온 사람들로 북적이는 책잔치가 열리는 곳이다. 서가와 술통, 음악이 한데 어우러지는 이 축제엔 두주불사 지성들이 붐빈다. 망명의 땅인 스위스 주네브(제네바) 플랭팔레에선 지식인들이 분을 삭이던 글을 만난다. 이곳에서 시인은 거지로 지냈고 혁명가는 건달생활을 하기도 했다. 1897년판 미술사가 라파엘로 전기를 집어드니 “몇 장을 넘기자 마른 미색 꽃 한송이가 떨어진다.… 나비날개처럼 접히고 꽃받침도 다소곳하다. 향기로운 주검이다. 140년의 세월을 넘어 그 책의 임자가 전해준 그 손길과 마음을 어떻게 수습해야 할지 망연자실했다.”

프랑스의 라 샤리테 쉬르 루아르는 1990년대 이후 대기업화된 출판사에 넌더리를 내던 ‘책쟁이’들이 다른 삶을 찾아 정착한 곳이다. 자신만의 조용한 시간과 자유를 중시하는, 지친 ‘먹물’들을 유혹한다. 이 밖에도 세상에서 가장 운치 있는 책방거리가 있는 아담한 포구의 노르웨이 쇠를라네, 중세의 흔적을 고스란히 간직한 책을 만날 수 있는 룩셈부르크 비안덴 등도 지은이의 마음을 뒤흔든 책마을이다.

프랑스의 라 샤리테 쉬르 루아르는 1990년대 이후 대기업화된 출판사에 넌더리를 내던 ‘책쟁이’들이 다른 삶을 찾아 정착한 곳이다. 자신만의 조용한 시간과 자유를 중시하는, 지친 ‘먹물’들을 유혹한다. 이 밖에도 세상에서 가장 운치 있는 책방거리가 있는 아담한 포구의 노르웨이 쇠를라네, 중세의 흔적을 고스란히 간직한 책을 만날 수 있는 룩셈부르크 비안덴 등도 지은이의 마음을 뒤흔든 책마을이다.

책마을을 돌며 부러움이 커지는 만큼, 한국의 고약한 현실도 함께 떠오른다. 프랑스 몽톨리외에선 귀중한 희귀본과 중고책을 부러워하면서, 헌책이 무게로 저울에 달아 유통되는 한국의 현실을 한탄한다. “지성과 정신노동의 가치를 경시하고 저평가하는 사회에서 사상의 향기커녕 타인의 생각을 거울로 삼아 자신을 도야하며 바람직한 인내심 같은 것을 키울 여지란 기대하기 어렵다”는 것이다. 독일 프리더스도르프에선 독일인들의 번역에 대한 ‘애정’에 감탄하면서 “서구문화의 근간이 되는 그리스·로마 신화조차 미국에서 출간된 책을 원전으로 삼아 읽고 있는” 한국의 척박한 번역 현실을 안타까워한다. 잉글랜드 세드버그에선 200년 전 셸리가 쓴 편지를 발견한다. 200년이 지나도 술술 읽히는 영어를 대견해하다, 우리말의 어지러운 변화를 떠올리며 상념에 빠진다. 지은이가 찾은 책마을 24곳은 저마다 독특한 특색과 역사가 살아 있지만, 책에 대한 사랑과 낡고 오래된 것들에 대한 애틋함은 다르지 않다. 우리 곁에서 자취를 감춰가는 작고 아름다운 책방들이 아쉬워지는 대목이다. 세계화 광풍에 밀려 쇠약해지고 의기소침해진 우리 농촌에서도, 언젠가 풀냄새·나무냄새를 맡으며 오래되고 희귀한 책들을 뒤적일 수 있는 기쁨을 누릴 수 있을까. 멀쩡한 논밭을 헤집고 마을을 두동강내는 ‘개발’이 아니고도, 책의 힘으로 농촌을 살려낸 이 차분하고 거대한 실험이 못 견디게 부러워진다. 최혜정 기자 idun@hani.co.kr

정진국 글·사진/생각의나무 펴냄·1만3500원 눈부신 봄날, 양떼와 소떼가 어슬렁거리는 길가에 동네 주민들이 접이식 의자에 앉아 햇볕을 온몸으로 담아내며 책을 읽는다. 출출하다면 땅바닥에 뒹구는 사과를 집어들어 허벅지에 쓱쓱 문지른 다음 한입 크게 베어 물어도 좋겠다. 얼마간 걸어 읍내로 나가니 골목길 좌판 위 헌책들이 해묵은 냄새를 풍기며 새 주인을 기다린다. 요즘 유럽에선 농촌과 책방의 ‘연애’가 한창이다. 산업화와 세계화 바람에 푸대접 받던 농촌에, 역시 대형서점과 인터넷에 밀린 작은 서점들이 고단한 몸을 의지하면서 조용하던 시골 동네는 ‘책마을’이란 이름을 달고 책 좋아하는 사람들의 ‘로망’으로 거듭나고 있다. 책마을은 간단히 말하자면 헌책방이나 고서점이 모여 있는 동네다. 1962년 영국 웨일스 헤이 온 와이가 세계 최초의 책마을을 선언한 이후, 책마을이란 단어는 지방 문화의 활력을 도모하는 정치실험이자 새로운 형태의 독서운동을 상징하는 말로 떠올랐다. 현재 유럽은 물론 일본, 미국, 말레이시아 등 전세계에 책마을이 만들어지고 있다. 오랫동안 책마을에 관심을 가져왔던 지은이는 지난해부터 올해 초까지 유럽 구석구석 박혀 있는 24곳의 책마을을 돌았다. 이 책은 여기서 만난 수많은 책과 사람과 동네의 반짝이는 기록이다. 스위스의 생피에르 드 클라주는 매년 각지에서 희귀본을 들고 온 사람들로 북적이는 책잔치가 열리는 곳이다. 서가와 술통, 음악이 한데 어우러지는 이 축제엔 두주불사 지성들이 붐빈다. 망명의 땅인 스위스 주네브(제네바) 플랭팔레에선 지식인들이 분을 삭이던 글을 만난다. 이곳에서 시인은 거지로 지냈고 혁명가는 건달생활을 하기도 했다. 1897년판 미술사가 라파엘로 전기를 집어드니 “몇 장을 넘기자 마른 미색 꽃 한송이가 떨어진다.… 나비날개처럼 접히고 꽃받침도 다소곳하다. 향기로운 주검이다. 140년의 세월을 넘어 그 책의 임자가 전해준 그 손길과 마음을 어떻게 수습해야 할지 망연자실했다.”

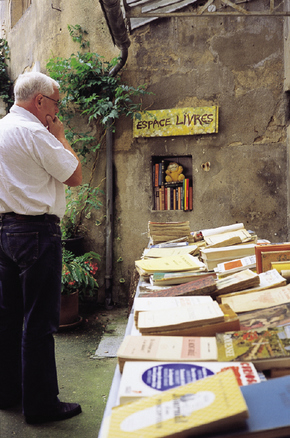

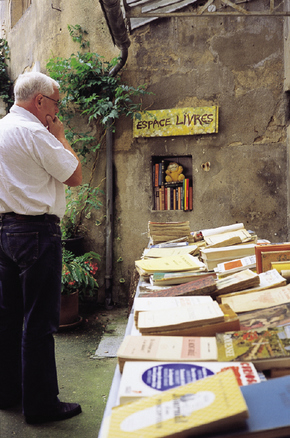

프랑스 퀴즈리의 골목 안 서점. 1유로에 모든 책을 파는 ‘폭탄세일’을 진행중이다. 간판에 적힌 리브르(Livre)는 무료를 뜻하는 리브르(Libre)의 동음이의어인 데서 착안한 말장난이다.

책마을을 돌며 부러움이 커지는 만큼, 한국의 고약한 현실도 함께 떠오른다. 프랑스 몽톨리외에선 귀중한 희귀본과 중고책을 부러워하면서, 헌책이 무게로 저울에 달아 유통되는 한국의 현실을 한탄한다. “지성과 정신노동의 가치를 경시하고 저평가하는 사회에서 사상의 향기커녕 타인의 생각을 거울로 삼아 자신을 도야하며 바람직한 인내심 같은 것을 키울 여지란 기대하기 어렵다”는 것이다. 독일 프리더스도르프에선 독일인들의 번역에 대한 ‘애정’에 감탄하면서 “서구문화의 근간이 되는 그리스·로마 신화조차 미국에서 출간된 책을 원전으로 삼아 읽고 있는” 한국의 척박한 번역 현실을 안타까워한다. 잉글랜드 세드버그에선 200년 전 셸리가 쓴 편지를 발견한다. 200년이 지나도 술술 읽히는 영어를 대견해하다, 우리말의 어지러운 변화를 떠올리며 상념에 빠진다. 지은이가 찾은 책마을 24곳은 저마다 독특한 특색과 역사가 살아 있지만, 책에 대한 사랑과 낡고 오래된 것들에 대한 애틋함은 다르지 않다. 우리 곁에서 자취를 감춰가는 작고 아름다운 책방들이 아쉬워지는 대목이다. 세계화 광풍에 밀려 쇠약해지고 의기소침해진 우리 농촌에서도, 언젠가 풀냄새·나무냄새를 맡으며 오래되고 희귀한 책들을 뒤적일 수 있는 기쁨을 누릴 수 있을까. 멀쩡한 논밭을 헤집고 마을을 두동강내는 ‘개발’이 아니고도, 책의 힘으로 농촌을 살려낸 이 차분하고 거대한 실험이 못 견디게 부러워진다. 최혜정 기자 idun@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)