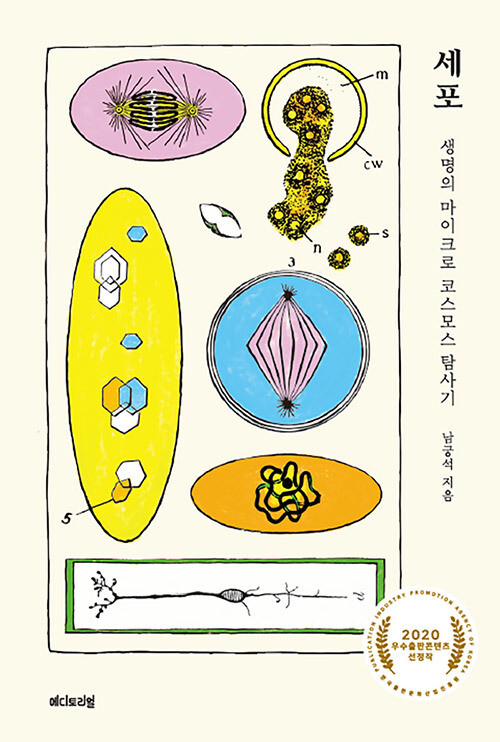

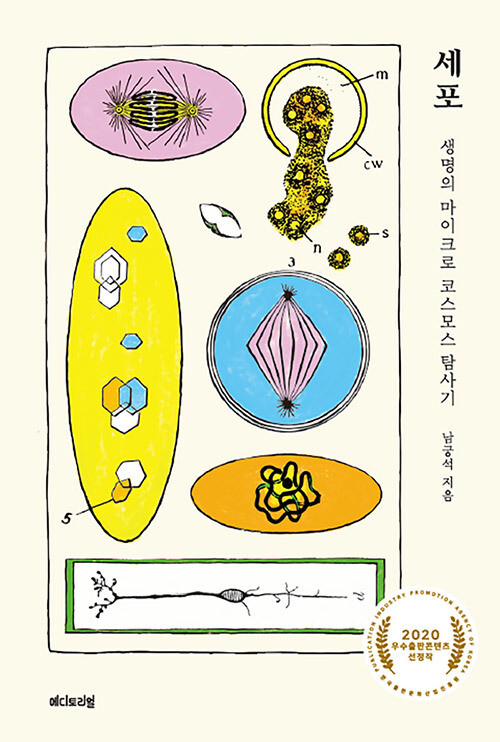

세포

남궁석 지음/에디토리얼(2020)

우리 몸은 세포로 이루어져 있다. 하나의 세포에서 태어나 커다란 세포의 덩어리로 성장하고 죽음을 맞이한다. 우리가 숨 쉬고, 걷고, 질병과 싸우는, 모든 생명활동의 중심에 세포가 있다. 살아 있는 생명체에서 일어나는 물질의 변화는 세포의 활동에서 비롯된 것이다. 세포의 구조와 기능, 작동원리를 이해하는 것은 바로 생명 그 자체를 이해하는 일이다.

세포는 17세기 과학혁명기에 처음 발견되었다. 현미경은 관찰도구의 혁명을 일으켰고, 과학자들에게 세포라는 완전히 새로운 세계를 보여주었다. 그러나 생물학에서 세포의 중요성이 인식된 것은 19세기 중반이 지나서였다. 세포가 생명의 기본단위라는 ‘세포 이론’(Cell Theory)은 세포 발견으로부터 200년 후에나 등장했다. 또한 우리가 교과서에 배우는 세포에 관한 지식은 또다시 100년이 지난 20세기 중반 이후에 밝혀진 것들이다. 왜 이렇게 세포 연구는 더디게 발전한 것일까? 남궁석의 <세포>는 이러한 궁금증을 해소시켜준다. 구조생물학을 연구하는 남궁석은 지금 우리가 보고 있는 세포 그림 한 장이 어떤 과정을 거쳐서 나온 것인지, ‘세포 연구의 연대기’를 훌륭하게 작성해놓았다.

생명체는 복잡하고, 세포는 아주 작으며 무궁무진하게 다양하다. 세포 내부를 보려면 단순한 광학 현미경으로는 불가능하다. 현미경의 고도화는 물론 세포의 염색기술과 처리 기법도 뒷받침되어야 한다. 20세기 현대적인 세포생물학(Cell Biology)은 원심분리법과 전자현미경으로 생체막에 싸여 있는 세포를 터트려서 그 속에 있는 세포소기관들을 확인했다. 미토콘드리아에서 어떻게 에너지를 만드는지, 소포체와 리보솜에서 어떻게 단백질을 합성하는지, 그 화학적 메커니즘을 파악할 수 있었다. 세포가 세포를 낳는 ‘세포분열’은 1990년대에 이르러서야 각 단계마다 조절되는 과정을 정확히 이해할 수 있었다. 이렇게 세포 연구는 관찰기술과 이론이 상호의존적으로 발전한다. 이 책은 살아 있는 세포를 3차원의 이미지로 형상화하는 노력을 소개하며, 새로운 기술이 가져온 상상력과 질문들을 심층적으로 다루고 있다.

대부분 사람들은 유전자 지도를 손에 넣으면 생명의 비밀이 곧 풀릴 것이라고 생각한다. 그러나 유전자만으로 세포를 건너뛰고 생명체를 알 수는 없다. 30억년 동안 진화한 세포의 세계는 엄청나게 복잡하고 효율적으로 작동한다. 우리는 인간유전체 계획을 통해 세포의 설계도가 있는 유전체를 읽었지만 세포 하나조차 만들지 못한다. 아직 인간의 몸에 있는 세포의 숫자와 종류도 정확히 알지 못한다. 2010년대 중반부터는 인체의 모든 세포의 목록을 작성하려는 연구가 진행되고 있다. 세포를 나누는 기준을 정하고 세포의 주기율표를 찾는 ‘세포 아틀라스 프로젝트’이다. 또한 세포 하나가 아닌 전체적인 관점에서 세포의 기능을 파악하는 ‘시스템 생물학’이 연구되고 있다. 여러 세포가 모여서 발생하는 생명현상을 예측하려는 것이다.

우리는 얼마만큼 생명을 이해하고 있는 것일까? 이 책의 마지막 문장은 현대 생물학의 위상에 대해 이렇게 끝맺는다. “인간은 오랜 세월에 거쳐 세포와 생물에 대해 많은 것을 알게 되었지만, 거시적인 차원에서 본다면 이제야 겨우 어렴풋이 보이던 세포와 생물의 신비라는 바다에 발을 담근 셈이다. 본격적인 탐사는 이제부터이다.”

과학저술가