우리 가족이 기념일을 챙기는 방식은 좀 다르다. 달라야 한다고 믿어서 다르다기보단 우리 두 사람에게 맞춰 조건들을 조절해 달라졌다. 11월에는 두가지 기념일이 같이 있는데, 신랑의 생일이 26일이고 12년 전 우리 두 사람이 처음 만난 날이 29일이었다. 굳이 둘 중에 더 중요한 날을 따지자면, 생일보단 둘이 만난 날일 것이다. 그러다 보니, 우리의 기념일은 특정한 어떤 날이 아니라 그즈음이다. 26일과 29일 사이, 혹은 앞뒤 며칠 사이에 외식을 하고 선물을 나눈다. 기념일의 특별함을 크게 해석해 현재 사정보다 과한 선물을 주고받는 걸 즐거움으로 삼는 집도 있겠지만, 각자의 가계에는 각자의 기준이 있을 뿐 같이 사는 방식을 두고 가부를 따질 일은 아니다. 즐기는 방식 역시 해당 가족의 것이고 두 사람의 것일 뿐, 보편적인 즐거움이란 이타심이나 안도감을 나누는 일에만 해당될 것이다. 우린 우리 두 사람의 가계 수준에 그 정도면 충분하다고 합의했고, 그 즐거움은 결코 모자라지 않았다.

그러나 시절이 시절이라서 그런 건지, 그즈음 운이 좋지 않은 ‘그럴 때’였는지, 식당을 잡는 일부터 어긋났다. 이미 짐작하겠지만, 우리 두 사람은 가고 싶은 곳을 예약하기 위해 몇달 전부터 전쟁을 치르는 수고를 달가워하지 않는 편이다. 첫번째 후보군의 장소 예약이 어긋나고 두어군데 더 다른 장소를 찾아 휴대폰을 두드리다가, 우리는 마을 근처에서 간단히 먹자는 데 합의했다.

다행히 저녁 무렵의 식당에는 손님이 많지 않았고, 조용히 이야기를 나눌 수 있는 공간으로 충분했다. 구석에 자리를 잡고 앉아 나의 주특기인 ‘과장 화법’으로 연신 ‘여기 정말 좋다!’라고 외치는데, 식당 문이 열리고 손님들이 몰려왔다. 그중에 한 커플이 대각선 자리에, 멀지만 고개를 돌리지 않고도 서로의 얼굴을 볼 수 있는 자리에 앉아 눈이 마주쳤다.

언제나 그랬듯 눈이 마주치면 내가 먼저 눈을 피하는데, 그들의 시선이 내 쪽으로 오래 머문다. 나와 또 한번 눈이 마주친다. 그의 눈빛이 살짝 흔들린다. ‘낯선 사람’에게 닿은 무감한 눈빛이 아니라, ‘알아서 낯선 사람’을 대하는 어색함이 스친다. 나는 애써 눈길을 피한다. 나도 그 눈빛을 피하고서 내 앞에 앉은 사람을 보지만, 내 쪽을 다시 보고, 서로 의뭉스러운 말들을 주고받고, 다시 또 나와 눈이 마주치면 회피하는 눈길이 느껴진다. 얇디얇은 종이 한장 같은 불편함이 나를 내리누른다. 익숙하지만, 어느 때고 들러붙어 아무리 몸부림을 쳐도 떨어지지 않는 불편함. 아는 사람인가, 모른다. 모르는 사람인가, 모른다. 아는지 모르는지조차 알 수 없는 사이라면 무시하면 그뿐인데, 한번 그쪽으로 기울어진 감각은 거두어 오기 쉽지 않다.

자격지심이란 항상 궁지에 몰린 쪽을 집요하게 내리누르는 법. 약자의 자리에 선 내가 그 무게를 극복하는 방법은, 온 힘을 다해 양쪽 볼을 끌어올리는 것뿐이다. 그마저도 이미 내 불쾌감을 상쇄할 수 없을 때에는 웃는 얼굴을 포기하지 않은 채 콧볼을 크게 만들어 짧은 한숨을 쏟아낸다. 뭐 내가 구경거리긴 하지, 과자는 왜 안 던져주는 거냐고 포효하는 생물처럼 나는 담장 밖의 사람들을 구경하자고 다짐한다. 오늘은 커플 손님들이 오셨네, 털 난 손이라도 흔드는 것처럼.

차별의 감각을 모른 채 살아도 괜찮은 사람들은, 그것이 대단히 거대한 몸집으로 번쩍거리며 다가올 거라고 생각한다. 그러니 나는 차별해본 적도 없고 그런 일 상상조차 해본 적도 없다고 단언한다. 왜 자꾸 우린 하지도 않은 차별을, 당신들은 당했다고 앓는 소리냐고 정의롭게 외친다. 일상적 차별이 무언지, 차마 기록하기 힘들 정도로 매 순간 촘촘하게 틀어박힌 불편과 불안의 감각을 끌어안은 채 사회 속에 존재해야 한다는 게 어떤 의미인지, 그들은 알 수 없다. 거울을 이용하지 않고는 제 팔꿈치의 온전한 생김새를 제 눈으로 본 사람이 실재할 수 없는 것처럼, 일상적 차별이란 오직 당하는 사람에게만 강렬하게 존재한다. 별것도 아닌, 얇디 얇은 종이 한장 같은 그 불편함을 오늘도 이겨내지 못했다는 자책까지 더해서.

그들에겐 죄가 없다, 나는 안다, 이해한다. 그러나 나는 그들에게 이해받았는가? 나의 일상은 그들의 일상과 조금도 다르지 않게 평범을 유지할 수 있는가? 이 사회의 법은 모두의 공존을 지켜야 당연한데, 개별적 사안으로서가 아니라 보편적 타당함으로 성소수자의 일상은 평등하게 존중받고 있는가? 이유가 어찌되었든 그럴 수 없는 게 현실이라면, 보완하는 법이라도 만드는 게 ‘합리’(合理) 아닌가?

기념일의 식사는 망가졌다. 시선 때문은 아니었다고 믿는다. 꽤 많은 사람들의 추천을 받은 식당의 음식은 어쩐 일인지 만족스럽지 않았고, 억지스러운 포만감은 부대꼈다.

차별의 감각을 알 리 없는 눈초리

그들에겐 죄가 없다, 이해한다

종이처럼 들러붙는 불편의 감각

차별이란 당하는 이에게 강렬해

식사 후의 커피 한잔만큼은 망치고 싶지 않아, 우리 부부의 든든한 이웃인 양산의 카페로 향했다. 내 집에 온 것처럼 반가운 환대를 받으며 좌석에 앉았고, 언제나처럼 커피 맛은 너무도 좋았다. 평온한 테이블을 사이에 두고 비로소 우리는 나누지 못한 말들을 주고받았다. 직장 생활은 잘 적응했는지, 당신의 건강은 괜찮아지고 있는지, 우울한 기분은 또 어떤지, 혹시 내가 해줄 수 있는 일은 무언지, 원하는 건 없는지, 두런두런 같이 사는 사람으로서 서로의 자리를 점검했다. 한해 동안 정말 수고 많았다고, 그 정도면 훌륭했다고, 손을 들어 하이파이브도 했다. 이 행복한 순간을 놓치고 싶지 않아 신랑에게 휴대폰 카메라를 내맡겼는데, 환하게 웃고 있는 내가 예뻐 보이지 않는다고 그는 말했다. 그러고 나서 진짜 예쁜 내 사진을 보여준다며 제 휴대폰을 내밀었다. 언제 그걸 다 모았는지 나의 ‘공개 불가’ 수준의 사진들만 한가득 든 폴더.

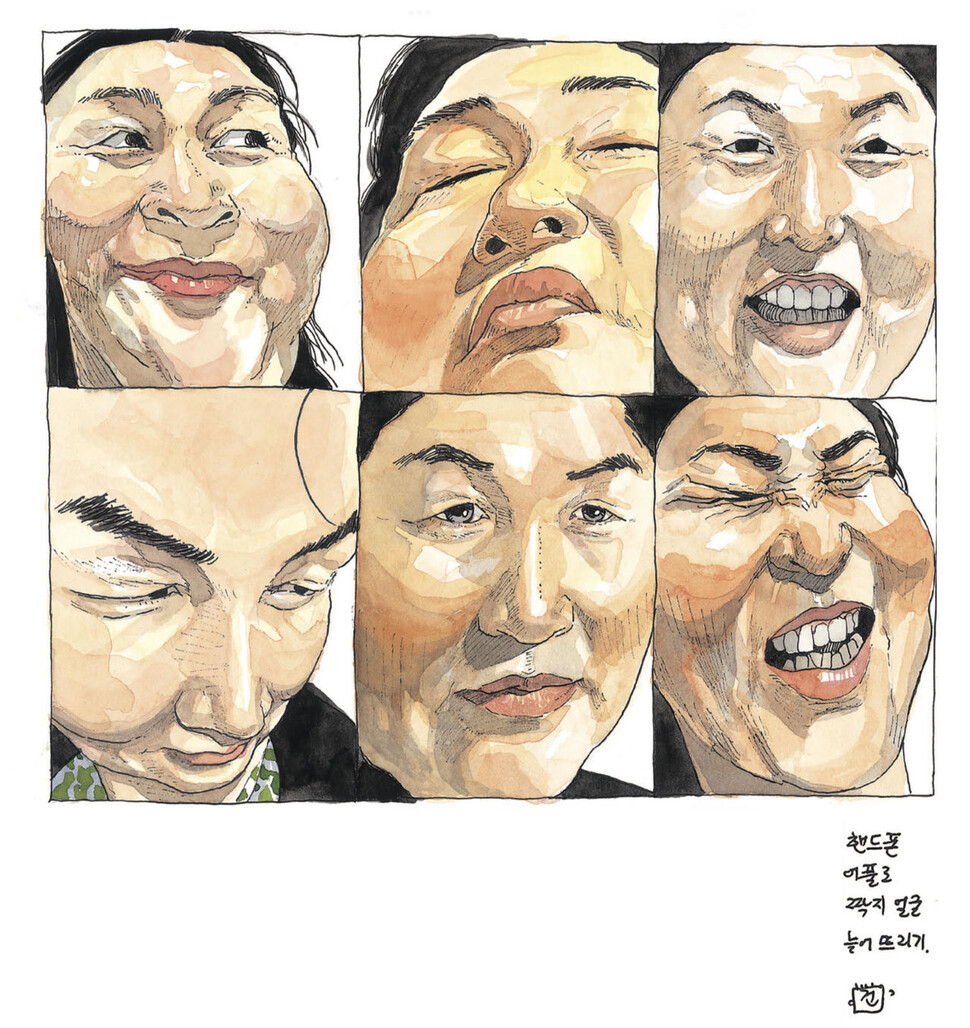

“야, 이 인간아! 못 지우냐!” 알주먹을 쥐고서 신랑을 향해 주먹질. ‘퀴어한’ 마누라의 예쁜 사진들을 빼앗길 수 없다고 신랑도 삿대질. (신랑은 그 흉한 내 얼굴을 공들여 작품으로도 승화했다.)

비로소 근사한 기념일의 자리를 끝내고 나오니, 카페의 사장님이 같이 나와 인사를 전했다. “건강하고 따스한 겨울 나셔요.” 곧 보겠지만, 그는 미리 추운 겨울을 가늠해 품 넓은 말을 건넸다. “그래요, 우리 억지로라도 행복한 겨울 납시다.” 나는 그들이 지켜준 자연스러운 웃는 얼굴로 겨울 인사를 전했다. 우리 멀리 떨어져 있더라도 춥지 말자고, 서로의 온기를 잃지 말자고.

주말뉴스 <s-레터>로 보세요.☞구독하기 https://page.stibee.com/subscriptions/151115

소설가. 50대에 접어들어 성전환자의 눈으로 본 세상, 성소수자와 함께 사는 사람들과 그 풍경을 그려보고자 한다. 격주 연재.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)