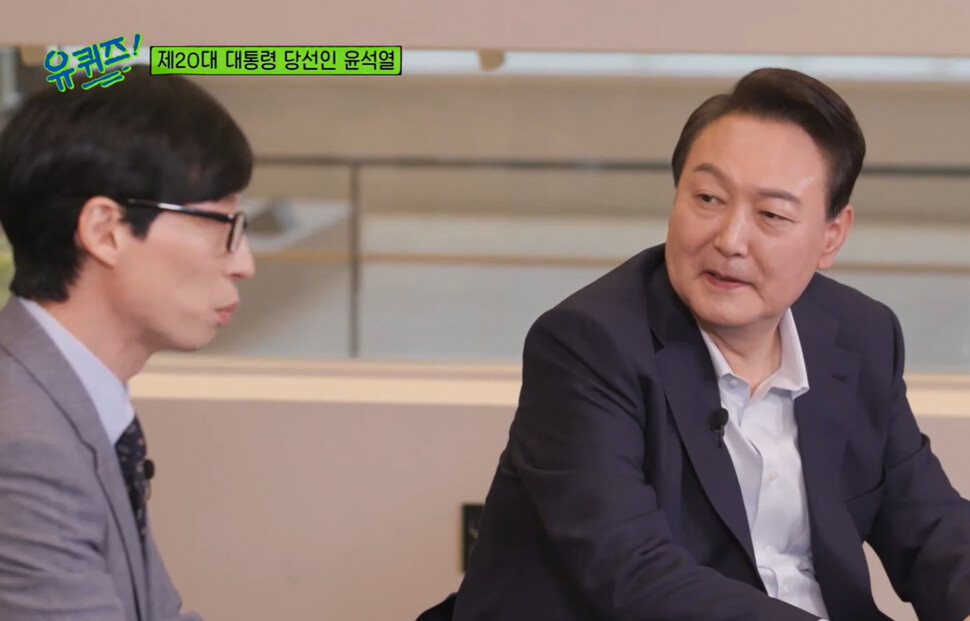

최근 <티브이엔>(tvN)에서 방영되고 있는 <유 퀴즈 온 더 블럭>(이하 ‘유퀴즈’)이 수난을 겪고 있다. 이 프로그램의 진행자 국민 엠시(MC) 유재석도 함께 입방아에 오르내린다. 윤석열 대통령 당선자가 이 프로그램에 출연한 것이 문제가 된 것이다.

‘유퀴즈’는 우리 주위의 평범한 사람들의 이야기를 따뜻한 시선으로 바라보며 많은 시청자들에게 세상 사는 버거움을 잠시나마 잊게 해준 고마운 프로그램이었다. 그런데 대통령 당선자가 출연하면서 프로그램은 정치적 논쟁에 휩싸였다.

먼저 시청자들은 프로그램 출연 자격을 문제 삼고 나섰다. 대통령 당선자가 예능프로그램에까지 출연한 것은 문제라는 주장이다. 물론 틀린 말은 아니다. 그러나 대선 후보가 예능프로그램에 출연한 경우가 전혀 없었던 것은 아니며, 그게 사회적인 논란이 되지 않았다. 각 후보에게 동등한 기회를 주었기 때문이다. ‘유퀴즈’는 달랐다. 대통령 당선자는 출연시켰으나, 그 전까지 문재인 대통령을 비롯한 여권 인사의 출연 요청은 거절해왔다는 주장이 불거졌다. 윤석열 당선자에게만 기회를 준 것이어서 공정성 논란이 이어졌다.

이번 ‘유퀴즈’ 논란은 공정성 시비 이외에도 미디어와 정치가 어떻게 관계를 맺고 어떤 관계를 유지해야 하는지에 관한 좀 더 근본적인 물음을 던지고 있다. 윤 당선자를 출연시킨 것처럼 문재인 대통령, 이재명 더불어민주당 상임고문도 출연시켰더라면 아무 문제가 없었을까.

한 사회에서 미디어가 제 역할을 하기 위해서는 최소한 두가지 조건이 필요하다. 자본으로부터의 독립과 권력으로부터의 독립이다. 거대 광고주의 목소리는 미디어를 위축시킬 수 있다. 미디어에서 삼성에 대한 비판 기사를 찾기 어려운 현실에서 거대 자본과 미디어 간의 관계를 알 수 있다. 한때 <소비자고발>(KBS), <불만제로>(MBC) 등 소비자 입장에서 기업을 감시하고 고발하는 프로그램이 방송되기도 했으나 계속 이어지지는 못했다.

두번째는 권력으로부터의 독립이다. 언론은 정치권력과 거리를 두면서 비판하고 감시하는 역할을 해야 한다. 그 대가로 언론은 ‘표현의 자유’라는 무소불위의 힘을 부여받았다. 그러나 현실에서 언론은 정치권력과 너무 가깝다. 언론도 정치인을 좋아하고 정치인도 언론을 좋아한다. 특히 티브이 종합편성채널은 지나칠 정도로 많은 정치·시사프로그램을 편성하고 있는데, 이들 프로그램의 단골손님은 전·현직 국회의원 아니면 정치를 하고 싶어 하는 사람들이다.

다소 오래된 자료이기는 하나, 필자가 2014년에 한 라디오 일일 시사프로그램의 출연진을 분석한 적이 있었는데, 분석 기간 15일 동안 새누리당(국민의힘 전신) 국회의원이 14회 출연했고, 새정치민주연합(더불어민주당 전신) 국회의원은 6회 출연했다. 또 국회의원이 출연하지 않은 날은 15일 중 단 하루에 불과했다. 2014년에 지적된 시사프로그램에서의 과도한 정치인 출연의 문제는 오랜 시간이 흘렀음에도 해결되지 않았고, 오히려 더 자연스러운 일이 되었다.

고려대 신지영 국문과 교수는 1999년부터 2021년까지 방송(총 943회)된 <문화방송>(MBC) 시사프로그램 <100분 토론>의 주제와 토론패널을 분석했는데, 여기서도 국회의원과 정당인의 출연 비율이 31.1%로 가장 많았다. 특히 토론의 주제도 정치 관련 이슈가 42.5%로 가장 많았다(<시사인>, 2022년 4월21일). 분석 대상이 <100분 토론>일 뿐 다른 채널의 시사프로그램도 이런 문제에서 자유롭지 못하다.

정치인이 방송에 많이 출연하고 언론에 자주 언급되면 그만큼 인지도가 높아진다. 이런 정치인은 자신이 가진 역량보다 유능하게 비치며, 사람들의 의사결정에 직접적인 영향을 미친다. 이런 메커니즘이 작동하는 한 정치인과 미디어의 거리두기는 현실적으로 어렵다. 그리고 이런 생태계가 쉽게 바뀔 것 같지 않다.

정치인은 국민을 위해 일해야 하고, 방송사가 아닌 국회를 주된 활동 무대로 삼아야 한다. 방송이, 언론이 정치인들의 이미지를 올리기 위한 전략적 수단이 되어서는 안 된다. 또 방송도 국민의 대변자가 되어 권력을 쥔 정치인을 감시하고 비판하는 역할을 해야 한다.

정치와 미디어가 적당한 거리를 유지하도록 하는 것이 시급해 보이지만 제도적으로 이를 막을 방법은 많지 않다. 결국 해법은 국민이 깨어 있는 수밖에 없다는 점이다. 미디어에 휘둘리지 않는 시민의식이 절대적으로 필요한 시점이다.

심미선 순천향대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)