인디 레이블 헬리콥터 레코즈의 대표이자 공연 기획자 박다함이 한 클럽에서 디제잉을 하고 있다. 신현준 음악평론가 제공

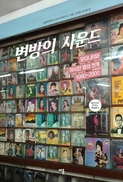

서울 을지로 11길의 한 건물 2층에 ‘우주만물’이라는 묘한 상호를 가진 가게가 있다. 이름 그대로 세상의 모든 만물이 다 있는 곳이다. 누군가에겐 천하에 쓸모없는 잡동사니가 모여 있는 것처럼 보일 이곳이 또 다른 누군가에겐 요즘 말로 이른바 ‘힙 터지는’ 공간이 된다. 옷과 모자부터 책, 장난감, 비디오테이프, 워크맨, 유리컵, 배지 등 다양한 물건들 사이에 카세트테이프와 바이닐(LP), 시디도 있다.

4일 오후 4시 우주만물에 들렀을 때 대만 뮤지션 9m88의 ‘플라스틱 러브’(Plastic Love)가 흘러나오고 있었다. 9m88은 작년 1월 싱글 <아홉 머리의 히나노>(九頭身日奈)를 발표한 대만 인디 신의 촉망받는 신인 아티스트다. ‘플라스틱 러브’는 <아홉 머리의 히나노>의 7인치 바이닐 B사이드에 수록된 노래로 일본의 유명 가수 다케우치 마리야가 부른 원곡의 커버 버전이다. 일본 가수의 원곡을 대만 가수가 다시 부른 노래가 한국의 을지로에서 울려 퍼지고 있는 상황이 신기하기도 했지만 노래에서 전해지는 친숙한 정서와 선율 덕분에 이질감이 느껴지지 않았다.

평일 오후 시간인데도 젊은 남녀들이 우주만물을 찾았다. 그 가운데는 대만 밴드 선셋 롤러코스터의 시디를 사러 온 이도 있었다. 마포구에서 자영업을 하는 박아무개씨는 작년에 처음 선셋 롤러코스터의 존재를 알게 됐다고 한다. “작년 내한공연을 우연히 봤는데, 대만 밴드라는 이야기만 듣고 사실 그러려니 했는데 라이브를 너무 잘해서 깜짝 놀랐어요. 그날 미처 시디를 못 사 아쉬워하다가 우주만물에서 판다는 소식을 듣고 온 거예요. 대만 밴드라고 해서 호기심도 있었고, 기대를 크게 안 했다가 놀란 케이스라고 해야 할까. 수준이 무척 높다는 느낌이었어요.”

우주만물에서 9m88의 노래가 흘러나오고 선셋 롤러코스터의 시디를 파는 데는 공동운영자인 박다함의 역할이 크다. 그는 인디 레이블 헬리콥터 레코즈의 대표이며 동시에 공연과 전시 등을 기획하는 기획자이기도 하다. 일본의 음악가·기획자들과 교류하던 그는 그들의 소개로 조금씩 아시아의 다른 나라 음악에도 관심을 갖기 시작했다. “왜 아시아 사람들은 아시아 음악을 듣지 않을까?”라는 근본적인 궁금증이 생겼다.

소이48(Soi48)과의 교류가 결정적이었다. 소이48은 타이의 뽕짝이라 할 수 있는 ‘모람’ 음악을 전문적으로 트는 일본의 디제이(DJ) 듀오다. 그들과 이야기를 나누며 어떻게 아시아의 음악을 한국에 소개할 수 있을지 고민하기 시작했다. 아시아 음악을 중심에 놓는 파티를 기획하며 일본의 디제이를 초대하고 믹스테이프도 제작했다. 그 과정에서 나온 믹스테이프가 <그루비 플라워스 오브 아시아>(Groovy Flowers Of Asia)다.

박다함이 기획하고 기타리스트 하세가와 요헤이가 선곡해 만든 카세트테이프 음반 <그루비 플리워스 오브 아시아>

박다함이 기획하고, ‘장기하와 얼굴들’의 기타리스트 하세가와 요헤이(양평이 형이라는 이름으로 더 친숙하다)가 선곡한 <그루비 플라워스 오브 아시아>는 300개의 ‘카세트테이프’가 한달 만에 다 팔렸다. 작년에 국내 판매용으로 300개, 국외 판매용으로 200개를 만들었지만 이제는 구할 수가 없다. 이 음반의 부제는 ‘트위스트 앤 에이 고 고 프롬 타이완, 말레이시아, 싱가포르 앤 홍콩’(Twist & A Go Go from Taiwan, Malaysia, Singapore & Hong Kong)이다. 하세가와가 대만, 말레이시아, 싱가포르, 홍콩을 돌며 모은 각국의 음악이 들어 있다.

하세가와 요헤이는 20여년 전 우연히 접한 신중현과 산울림의 음악에 매료돼 한국에서 음악 활동을 시작했다. 그가 지금 다른 아시아 국가의 음악을 듣는 것과 비슷한 맥락이다. “영미권 음악을 많이 듣다 보니 예측을 하게 돼요. 리듬이나 진행이나 어느 정도 방법에 따라 만든 음악들이 많으니까요. 그렇지 않은 음악을 찾다 보니 아시아나 중동, 아프리카 쪽 음악을 듣게 됐어요.”

새로움에 대한 갈구이기도 하지만 음악 그 자체로 충격을 주기도 한다. 신중현의 음악이 그에게 그랬던 것처럼. “충격을 주는 것들을 더더욱 알고 싶다고 생각하는 게 당연한 거”라며 “그것이 아시아 각 나라에 있었던 것뿐”이라고 덧붙였다. “아시아 음악은 자기만의 리듬이 있죠. 어딘가 영미권이랑 비슷한 느낌이 들 수 있어도, 뭐랄까, 퓨전음식 같은 거라고 생각해요. 전혀 달라요. 그건 오히려 록이 태어난 나라가 아닌 나라들만 가진 특별한 느낌이라고 생각해요.”

아시아인으로서의 고민에서 출발했든 순수한 음악적 쾌감에서 시작했든 아시아 음악에 조금씩 더 많은 이들이 귀를 기울이고 있다. 박다함이나 하세가와 요헤이는 서울의 여러 클럽에서 자신들이 수집한 아시아 음악을 중심으로 디제잉을 펼친다. 단순히 디제잉뿐 아니라 각 나라의 역사적인 배경에 대한 공부도 병행하고 있다. 그런 과정을 거쳐 한때 크메르 록이라 불리며 번성했던 캄보디아 로큰롤이 왜 사라졌는지를 이해할 수 있게 됐다.

“처음에는 저도 디제이의 입장에서 흥미롭다는 생각으로 노래를 틀곤 했는데 이제 이 노래가 어떤 맥락에서 나오게 됐는지를 공부하려고 해요. 우리나라가 군부독재 아래에서 사이키델릭이나 로큰롤이 번성하지 못했던 것처럼, 캄보디아의 불안정한 정치적 상황이 큰 영향을 끼쳤어요. 역사적 사실을 바탕에 두고 계속 공부하지 않고 맥락 없이 그저 흥미만으로 접근하는 건 한계가 있으니까요.”(박다함)

그렇다면 아시아 각 나라의 음악에는 아시아인들끼리 보편적으로 공유할 수 있는 공통의 정서가 있을까? 박다함은 흥미로운 대답을 내놓았다. “위험한 답변일 수도 있겠는데 ‘빈곤함’이었던 것 같아요. 공통적으로 부족하고 빈곤한 상황에서 서양의 음악을 따라하려다 보니까 오히려 더 이상하고 흥미로운 것들이 튀어나왔던 것 같아요.” 이 해석에서 한국도 예외가 되진 않을 것이다. 1970년대의 신중현과 산울림의 독특함을 떠올려보면 더욱 그렇다. 그래서일까. 우주만물에서 들은 캄보디아의 음악가 신 시사무트(Sinn Sisamouth)의 옛 음악은 낯설지 않고 묘하게 끌렸다.

김학선 객원기자

☞아시안 음악을 듣고 살 수 있는 곳 우주만물: 서울 중구 을지로11길 29 2층

김밥레코즈: 서울 마포구 서교동 월드컵북로2길 90

만평 바이닐 뮤직: 서울 마포구 합정동 토정로 27

채널1969: 서울 마포구 연남동 227-1

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)