☞한겨레S 뉴스레터 구독하기 https://bit.ly/319DiiE

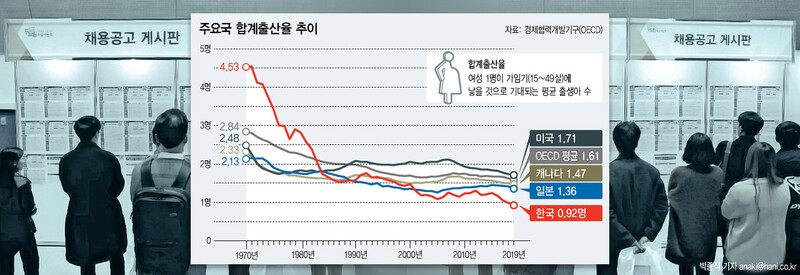

미국 펜실베이니아대 인구연구센터 연구팀이 2008년 8월6일치 과학잡지 <네이처>에 합계출산율과 인간개발지수(HDI)의 관계를 분석한 논문을 실었다. 합계출산율은 여성 1명이 가임기(15~49살)에 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수를 말한다. 인간개발지수는 유엔개발계획(UNDP)이 각국의 교육수준과 국민소득, 평균수명 등을 조사해 인간개발 성취 정도를 0~1 사이의 수치로 나타내는 지수다. 제2차 세계대전 종전 이후 베이비붐이 끝난 1975년부터 2005년까지 37개국의 수치를 살펴봤더니, 인간개발지수가 높아져도 합계출산율은 한동안 계속 떨어졌다. 그런데 0.85~0.9에 이르자 출산율이 다시 높아지기 시작했다. 논문은 “사회발전에 따라 여성이 일하는 환경이나 보육·교육시설이 정비되어, 만혼이나 높은 육아 및 교육 비용이라는 마이너스 측면을 보충하기 때문”이라고 그 이유를 분석했다.

살림살이 나아져도 출산율 역주행

그런데 인간개발지수가 높아져도 상승 반전이 나타나지 않는 예외적인 나라가 있었다. 일본, 한국, 캐나다였다. 일본은 2005년 인간개발지수가 0.94까지 상승했으나 합계출산율은 1.26으로 역대 최저였다. 한국도 2005년 인간개발지수가 0.91로 높아졌지만 합계출산율은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 최저인 1.08이었다. 논문에선 캐나다도 예외 국가로 판단했지만, 합계출산율이 1.5 안팎인 캐나다는 한묶음으로 보기 어렵다.

논문은 2005년까지 데이터를 갖고 분석했다. 그 뒤에는 어떻게 됐을까? 주요국의 흐름은 2007~2008년 세계 금융위기 이후 합계출산율이 다시 하락하고 있다.

예외국 가운데는 일본과 한국의 흐름이 반대다. 일본의 합계출산율은 2005년 1.26에서 2015년 1.45까지 상승하고 소폭 하락했다. 우리나라는 2005년 1.08에서 2019년 0.92명까지 계속 떨어졌다. 그 뒤 코로나 영향까지 겹쳐 2021년엔 0.81명까지 떨어졌다. 경제협력개발기구 회원국 가운데 꼴찌로, 유일하게 1을 밑도는 나라다.

우리나라에서도 기혼여성의 합계출산율은 2를 넘는다. 문제는 결혼하지 않는 젊은이가 늘고 있는 것이다. 2011년 32만9천이던 연간 혼인 건수가 2021년 19만2507건으로 줄었다. 무엇보다 노동시장이 고학력 젊은이들의 기대를 충족시켜주지 못하고 있다. 우리나라 대학 진학률은 1990년 27.1%에서 2000년 62.0%, 2005년 73.4%로 수직 상승해 지금도 그 언저리다. 세계 최고 수준이다. 그러나 25~34살 대졸자의 2020년 취업률을 보면, 네덜란드 영국 리투아니아 스위스는 90%가 넘고, 일본이 87.8%, 미국이 84.2%인데 우리나라는 75.2%에 그친다.

청년들이 선호하는 대기업·공공기관의 정규직 등 좋은 일자리 취업은 하늘의 별 따기다. 통계청의 2021년 8월 경제활동인구조사 부가조사 결과를 보면, 우리나라 20대 취업자는 377만9천명인데, 비정규직이 141만4천명(37.4%)이나 된다. 그 가운데 90만6천명은 한시 근로자, 69만명은 시간제 근로자다.

우리나라에선 청년 고용률이 외국에 비해 상대적으로 낮고, 고령자의 고용률은 상대적으로 높다. 생산가능인구 감소를 우려해 국회는 2013년 정년을 60살까지로 연장하는 법을 통과시켰다. 그때는 노사 대립만 표면화됐지만, 지난해 정부가 고령자 고용연장제 도입 필요성을 제기하자 청년들은 매우 민감하게 반응했다. 가뜩이나 적은 좋은 일자리 기회가 더 줄어들까 염려해서다. 외국인 노동자들에게 배타적이고, 기존 비정규직의 일괄적인 정규직 전환에 호의적이지 않은 이들도 적지 않다. 그들은 말한다. “내 코가 석자 아닙니까?”

자녀 양육은 시간과 정성을 요구하는데, 경제적으로도 상당한 부담이다. 엔에이치(NH)투자증권 100세시대연구소가 2019년 추정한 것을 보면, 평균 수준의 사교육비를 포함해 고등학교 졸업 때까지 자녀 1명의 양육비로 2억원이 든다. 이를 감당하면서 내가 기대하는 삶을 충족시킬 수 없다면, 자식을 낳아 기를 엄두를 내기가 어려울 것이다. 집값은 또 얼마나 비싼가.

노동시장에 여전한 성차별도 출산율 저하에 일조하고 있다. 여성의 대학 진학률은 2009년 남성을 추월했다. 하지만 취업시장에서 차별받고, 승진에서도 차별을 받는 게 현실이다. 출산은 경력 단절로 이어져 노동시장 내 지위를 추락시킨다. 2021년 20대 여성 고용률은 59.6%로 20대 남성 고용률(55.1%)보다 높지만, 30~50대 여성 고용률은 60% 초반으로 같은 연령대의 남성 고용률보다 20%포인트 이상 낮다. 소득수준이 낮은 계층에서는 상대적으로 남성이, 소득수준이 높은 경우에는 상대적으로 여성이 혼인 비율이 낮다. 고학력 고소득 여성들이 어렵게 얻은 지위를 출산 때문에 잃고 싶어 하지 않기 때문일 것이다.

추락하는 출산율은 우리나라 청년이 단지 젊은 ‘세대’가 아니라, 이 사회에서 제대로 대우받지 못하는 ‘특수 계층’일 수도 있음을 암시한다. 출산율 저하는 연금제도의 지속가능성에 큰 탈을 일으키는 사회문제로 취급되지만, 당사자들에겐 ‘비명’을 지르며 단행하는 ‘출산파업’이라 할 수 있다.

저출산 원인 ‘청년 목소리’에 이미 담겨

일본, 한국 말고도 홍콩, 대만, 싱가포르, 타이 등 동아시아 국가들은 출산율이 매우 낮다. 그 가운데 일본은 2021년 합계출산율이 1.34로 상대적으로 높다. 추락을 멈췄다는 게 다른 점이다. 거품경제 붕괴 이후 오랫동안 사회문제가 돼온 청년실업이 상당 부분 해소된 것이 영향을 끼쳤을 것이다. 일본의 20~24살 실업률은 2010년 9%대에서 2020년 4%대로 떨어졌다. 대졸자 대부분이 취업에 성공한다. 1947~1950년에 태어난 ‘단카이 세대’가 정년 연장으로 계속 노동시장에 머물러 있다가 65살이 된 2012년부터 본격 은퇴하기 시작하면서 청년에게 기회가 왔다.

우리나라에서도 베이비붐 세대(1957~1975년생)의 본격 은퇴가 청년들에게 일자리 기회를 줄까? 양적 측면에선 그럴 수도 있겠지만, 노동시장에 아직 남아 있는 베이비붐 세대는 좋은 일자리에서 이미 거의 밀려난 처지다. 은퇴하면서 청년들에게 좋은 일자리를 물려줄 수 있을 것 같지는 않다. 희망이 없어 보이는 미래에 지치고 화난 청년들이 2022년 3월 20대 대통령 선거에서 정치적으로 존재를 드러냈다. 그들의 처지를 제대로 보고, 생각을 나눠가며 의미있는 해법을 찾을 수 있는 좋은 기회로 삼아야 한다.

정남구 | 한겨레 논설위원. 경제부장, 도쿄특파원을 역임했다. <통계가 전하는 거짓말> 등의 책을 썼다. 라디오와 티브이에서 오래 경제 해설을 해왔다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)