1년 내내 부진했던 수출이 최근 살아나고 있으나 이젠 민간 소비가 새로운 근심거리로 등장하고 있다. 고금리·고물가 여파가 본격적으로 국내 경제에 영향을 미치는 모양새다. 소상공인이나 취약계층 등 민생 체감 경기는 더 얼어붙을 수 있다는 우려가 나온다.

3일 통계청 ‘국가통계포털’을 보면 지난 10월 국내 서비스업 생산(계절조정 기준)은 한 달 전에 견줘 0.9% 줄었다. 올해 5월(-0.9%) 이후 다섯 달 만에 감소세로 돌아섰다.

서비스는 전체 소비의 절반 이상을 차지하는 핵심 지표다. 서비스업 생산은 그간 코로나19로 억눌렸던 소비가 살아나는 펜트업 효과에 힘입어 꾸준히 개선세를 보였다. 눈에 띄는 건 구인난을 호소할 만큼 엔데믹 효과를 톡톡히 누렸던 숙박·음식·여가 등 대면 서비스업 생산이 10월 들어 0.7% 뒷걸음질했다는 점이다. 앞선 3분기(7∼9월) 1.8% 급증했으나 임시 공휴일·개천절 등 쉬는 날 많았던 10월 들어 오히려 분위기가 확 가라앉은 셈이다. 10월 소매 판매액도 음식료품 등 비내구재(-3.1%) 중심으로 전월 대비 0.8% 빠지며 감소세로 전환했다.

정부 관계자는 “지난해 하반기 한국은행이 기준금리를 넉 달 만에 1.25%포인트 가파르게 올린 영향이 1년여 시차를 두고 최근 들어 본격적으로 소비에 영향을 미치는 것으로 보인다”고 말했다. 고정금리 대출 위주인 미국 등과 달리 한국은 변동금리 비중이 전체 주택담보대출의 절반을 넘는 터라 지속하는 고금리의 부담이 훨씬 크다.

하준경 한양대 교수(경제학)는 “올해 들어 가계부채가 다시 늘며 은행에 갚아야 할 원리금이 커진 데다, 물가가 많이 오른 반면 실질소득은 외려 감소한 영향이 크다”고 짚었다. 들어오는 돈이 줄고 이자 비용 등 지출 부담은 커지며 가계가 지갑을 열기 어려워졌다는 의미다. 한국은행에 따르면 지난 9월 말 가계신용 잔액은 1875조6천억원으로 지난해 말에 견줘 8조원 불어났다.

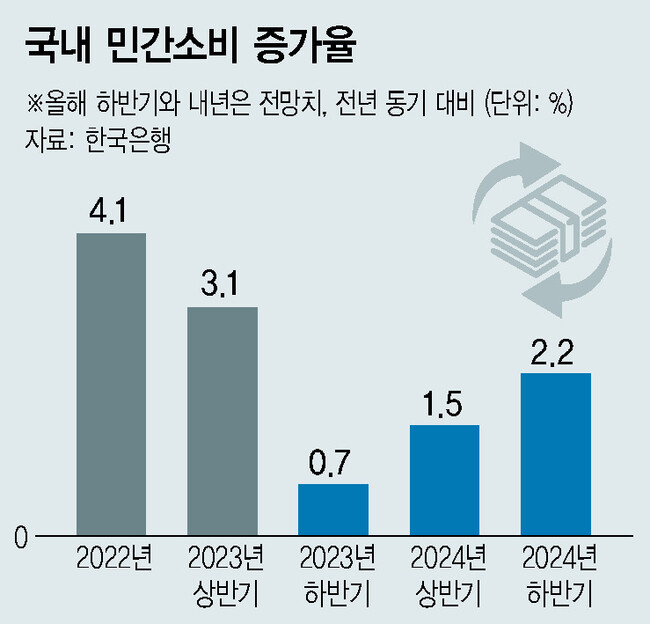

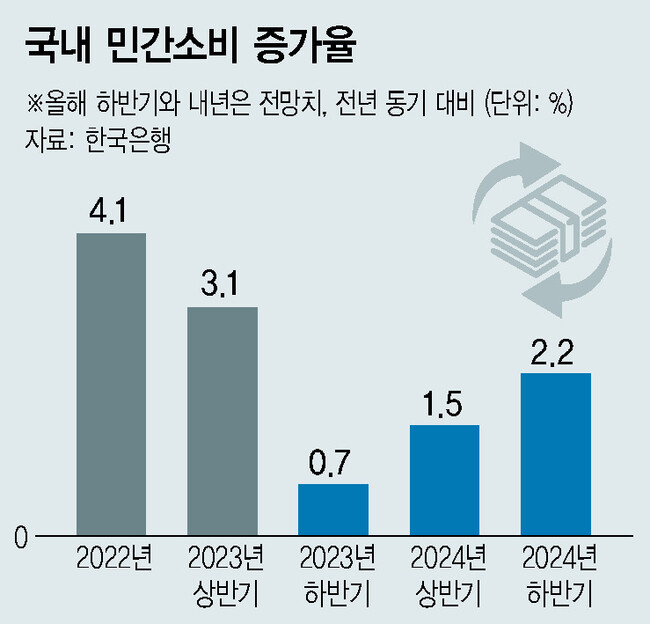

사정이 이렇자 주요 기관들도 내수 소비 전망치를 속속 하향 조정하고 있다. 한은은 지난달 말 발표한 경제 전망에서 “민간 소비는 고금리 영향이 당분간 이어지면서 회복 모멘텀이 당초 예상보다 약할 것”이라고 내다봤다. 장기간 이어진 수출 부진 장기화 속에서 우리 경기의 버팀목 역할을 해온 소비 회복세가 갈수록 주춤하며 이젠 성장의 발목을 잡을 수도 있다는 얘기다. 실제 한은은 민간 소비의 회복세 둔화를 반영해 내년 한국의 실질 성장률 전망값을 기존 2.2%에서 2.1%로 끌어내렸다. 기획재정부도 앞서 통계청의 ‘산업활동동향’ 분석 보도자료에 단골로 넣었던 ‘서비스업의 개선세’라는 문구를 10월 지표부터 삭제했다.

정부 주도의 국내 축제 개최, 신용카드 소득 공제 확대 등 내수 부양책이 추진되지만 언 발에 오줌 누기라는 지적도 적지 않다. 지난달 30일 국회 기획재정위원회는 내년도 신용카드 사용금액이 올해 사용액의 105%를 초과하면 초과분의 10%만큼 추가로 소득 공제(100만원 한도)를 적용하는 내용 등을 담은 세법 개정안을 통과시켰다. 지난 2021년 신용카드 소비 증가분에 적용했던 추가 소득 공제 조처를 내년에 다시 시행하는 것이다.

류덕현 중앙대 교수(경제학)는 “고금리 여파로 민간 소비 심리가 나빠질 땐 정부가 군불을 때야 하지만, 재정 긴축으로 정부 소비와 투자의 성장 기여도가 오히려 상당히 낮은 상황”이라고 지적했다.

박종오 기자

pjo2@hani.co.kr