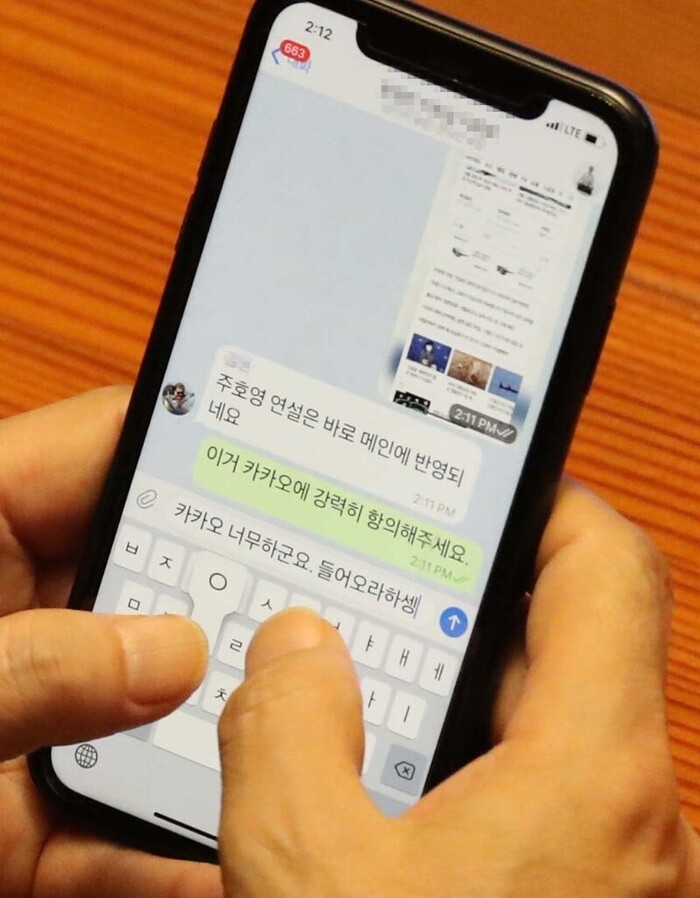

8일 국회에서 열린 본회의에서 더불어민주당 윤영찬 의원이 본인 의원실 직원들과의 대화방으로 주호영 국민의힘 원내대표의 교섭단체 대표 연설이 카카오톡 메인에 소개됐다는 연락을 받자 ‘카카오 너무하군요. 들어오라 하세요’라고 입력하고 있다. 공동취재사진

윤영찬 더불어민주당 의원이 포털사이트 다음의 메인뉴스와 관련해 카카오를 압박하는 문자를 보내 논란이 벌어지자, 다음을 운영 중인 카카오가 “인공지능(AI)이 뉴스 배열을 하고 있다”며 인위적 편집 가능성을 공식 부인하고 나섰다. 하지만 정작 윤 의원 자신이 과거 네이버 부사장 시절 정치권에서 포털 기사 노출과 관련한 불만이 나올 때마다 주관적 개입을 배제한 ‘시스템에 의한 객관적 배치’를 주장한 당사자라, 포털 내부의 ‘인위적’ 조정 여지가 전혀 없는지를 의심하는 목소리도 나온다. 특히 포털의 생리를 잘 아는 다음 창업자 이재웅 전 쏘카 대표도 ‘우리는 중립적’이라는 포털의 입장을 반박하고 나서 논란이 사그라들지 않을 전망이다.

■ 네이버·카카오, “뉴스 배열은 인공지능 담당” 지난 8일 윤 의원이 불을 지핀 ‘메인뉴스 기사 노출’ 논란과 관련해 카카오 쪽은 “메인화면에 보이는 뉴스는 2015년부터 인공지능이 자동배열한다”며 “개인화 알고리즘을 바탕으로 하기 때문에 사람마다 보이는 기사가 다르다”고 밝혔다. 정치 뉴스를 즐겨 보는 소비자와 연예 뉴스를 즐겨 찾는 방탄소년단(BTS) 팬에게 노출되는 메인화면이 서로 다르다는 뜻이다.

카카오는 포털 다음과 카카오톡 샵탭에서 뉴스 서비스를 하고 있다. 매일 언론사에서 카카오로 보내는 3만건 정도의 기사 가운데 중복·광고 기사와 선정적인 기사를 걸러내 400~600건 정도로 추리는 작업을 인공지능이 담당한다. 뉴스 배열은 이용자의 성별과 연령대, 관심사 등에 따른 추천 알고리즘에 따라 달라진다는 게 카카오 쪽 설명이다. 임원기 카카오 상무는 <한겨레>와 한 통화에서 “뉴스 편집과 배열에 사람이 전혀 개입하지 않도록 시스템을 구축한 게 이미 2015년이다. 사람이 개입하는 것 자체가 불가능한 구조”라고 말했다. 네이버도 2018년 10월부터 네이버 앱 메인화면에 뉴스가 나오지 않는 방식으로 개편했다. 네이버 쪽은 “개인이 선호할 만한 기사는 물론 확증편향 방지를 위해 평소에 잘 안 보는 기사도 추천해주도록 알고리즘이 설계돼 있다”고 설명했다.

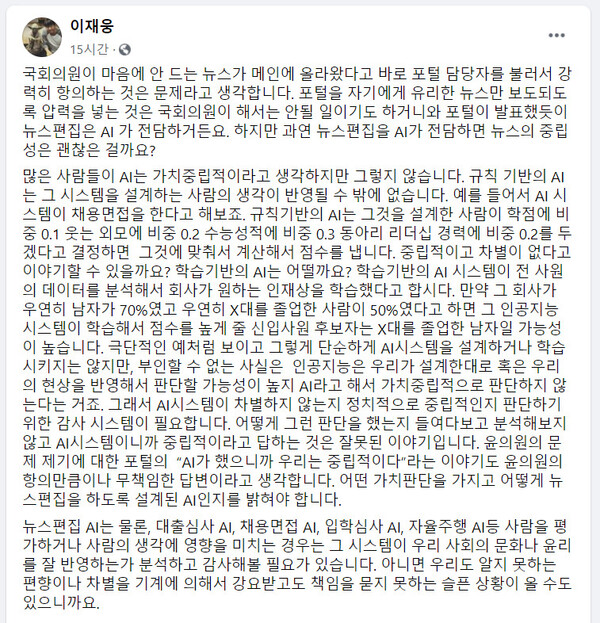

포털사이트 다음 창업자 이재웅 전 쏘카 대표가 8일 밤 자신의 페이스북에 올린 글.

■ 윤영찬, 과거엔 “인공지능이 작업” 하지만 업계에선 인공지능 오류 등 ‘특수한’ 상황에선 사람이 인위적으로 뉴스 배열에 개입할 통로가 여전히 존재한다는 시각도 있다. 예컨대 자연재해 등 모든 사람에게 노출되어야 할 뉴스를 인공지능이 거른다거나 하는 일이 생길 수 있어서다. 실제로 윤 의원 자신은 과거 네이버 미디어실장으로 일하던 2007년 9월 “네이버는 평정됐고 다음은 손봐야 한다”는 당시 한나라당 인사의 발언을 적극 반박하며 소송까지 벌여 사과를 받아낸 전력이 있다. 누구보다 포털의 뉴스 편집 관련 작업을 잘 알고 있는 윤 의원의 이번 문자 논란이 과연 포털의 뉴스 배치에 ‘사람’의 개입 가능성은 없는지 의혹의 눈길이 사라지지 않는 배경이다. 이와 관련해 임원기 상무는 “만약 기계가 오류를 발생시켜서 걸러졌어야 하는 기사가 못 걸러졌다면 기계를 고친다”며 “시스템적으로 불가능하다는 말은 그 일을 하는 사람이 없다는 말”이라고 못박았다.

■ 인공지능은 정말 가치중립적인가? 이와는 별개로 인공지능의 뉴스 배열이 과연 객관성과 중립성을 확보하고 있느냐도 논란거리다. 이재웅 전 쏘카 대표는 8일 밤 페이스북에 “많은 사람들이 인공지능은 가치중립적이라고 생각하지만 그렇지 않다. 윤 의원의 문제 제기에 ‘인공지능이 했으니까 우리는 중립적’이라고 답한 포털도 윤 의원의 항의만큼이나 무책임하다”고 꼬집었다. 인공지능 알고리즘 설계도 결국 사람이 하는 일이라, 사람의 가치 판단에 영향을 받을 수밖에 없다는 얘기다.

인공지능의 중립성과 관련한 논의는 오래전부터 이어져왔다. 인터넷윤리 전문가인 미국 마켓대학교의 마이클 지머 교수는 “인공지능이 중립적이라고 착각하기 쉽지만 기존 사회의 편견과 불의를 영원히 유지하는 수단이 될 것”이라고 지적한 바 있다.

최민영 기자

mymy@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[사설] ‘포털 개입’ 논란 자초한 윤영찬의 부적절한 처신 [사설] ‘포털 개입’ 논란 자초한 윤영찬의 부적절한 처신](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0909/53_15996503422481_20200909503472.jpg)

![[유레카] 윤영찬과 인공지능 편집의 중립성 / 구본권 [유레카] 윤영찬과 인공지능 편집의 중립성 / 구본권](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0909/53_15996250610288_20200909501817.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)