2020년 12월7일 전라남도 여수시 여수국가산업단지에서 하얀 수증기가 올라오고 있다. 연합뉴스

삼성·에스케이(SK)·롯데·지에스(GS) 같은 대기업들이 우리나라 석유화학단지 등에서 배출되는 탄소를 포집해 4천㎞ 떨어진 말레이시아 바다 땅 속에 파묻는 사업을 추진한다. 말레이시아 국영 석유업체와 손잡고 아시아 최초 탄소포집·저장(CCS) 밸류체인을 만들겠다고 한다. 경제성이 검증되지 않은 탄소 포집·저장·이송 기술에 대한 지나친 낙관이 우려된다는 지적이 나온다. 한국에서 배출된 탄소를 개발도상국 말레이시아 바다에 묻는 것이 윤리적이지 않다는 비판도 제기된다.

삼성엔지니어링·삼성중공업·에스케이에너지·에스케이어스온·롯데케미칼·지에스에너지는 공동으로 말레이시아 국영 석유업체 페트로나스(Petronas)와 ‘셰퍼드 탄소포집저장(Carbon Capture and Storage·CCS) 프로젝트’ 개발 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다. 사업개발은 삼성엔지니어링이 주관하고, 탄소 이송은 삼성중공업, 탄소 포집은 롯데케미칼·지에스에너지·에스케이에너지, 저장소 선정은 에스케이어스온과 페트로나스가 각각 맡는다. 기업들은 공동 보도자료를 통해 “한국 드림팀의 아시아최초 탄소포집·저장 밸류체인 개발 사례”라고 강조했다.

<한겨레> 취재 결과, 기업들은 국내 여수·광양 등 국가산업단지에서 발생하는 이산화탄소를 모아 말레이시아로 이송한 뒤 페트로나스가 운영하는 폐가스전이나 폐유전 광구에 저장한다는 계획이다. 말레이시아 정부에 영해를 활용한 저장 공간 이용료를 지불한다. 2027년 가동을 목표 시점으로 삼아 경제성·타당성 조사 등 사업 추진에 바로 돌입할 예정이다. 사업개발 주관사 삼성엔지니어링 관계자는 “저장 용량은 말레이시아 현지 어디에 묻는 게 타당한지 따져본 뒤 최종 결정될 것”이라며 “여수·광양 산업단지뿐 아니라 국내 다른 산업단지에서 배출하는 탄소까지 모을 경우 사업 규모는 더 커질 수 있다”고 설명했다. 이어 “일반적으로 포집된 탄소는 안정적인 관리를 위해 기존에 탄소가 저장돼 있었고 지층 정보가 확인된 폐가스전이나 폐유전에 묻는다”고 덧붙였다.

기업들의 탄소포집·저장 사업 추진은 기후위기 대응 과정에서 떠오르는 신사업으로 평가받는다. 탄소 감축을 요구받고 있지만, 기존 사업을 유지하면서 탄소를 감축하는 게 현실적으로 매우 어려워, 사업은 유지하며 탄소만 없애는 기술을 개발하려는 것이다. 국제에너지기구(IEA) 등도 탄소포집·저장 기술 등이 탄소 중립을 위한 온실가스 저감에 약 15% 비중으로 기여할 수 있다고 전망한다. 기후위기 가속화 속도가 너무 빨라, 화석연료 기반 산업구조를 근본적으로 개편할 시간적 여유가 없다는 이유에서다.

하지만 아직 성과는 미미하다. 지난해 7월 <블룸버그>는 2016년 미국 석유기업 셰브론이 호주 서부 고르곤(Gorgon) 가스전에 약 3조4천억원을 들여 매년 500만t 규모의 온실가스를 포집하려 했지만 기술적인 문제로 가동을 기존 목표보다 3년 연기했다고 보도했다. 2019년 가동 이후에도 탄소 포집은 목표했던 1500만톤의 1/3 수준에 그쳤다. 캐나다에 위치한 바운더리댐(Boundary Dam) 석탄발전소도 탄소포집 설비를 구축해 탄소를 포집하고 있지만, 실제 포집량은 목표 포집량의 40~80%에 그치고 있다.

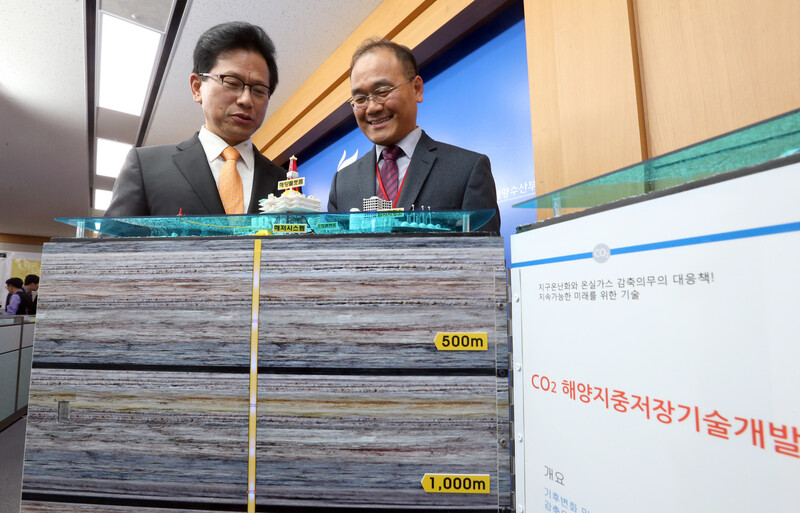

2015년 11월16일, 당시 연영진 해양수산부 해양정책실장(왼쪽)과 강성길 선백해양플랜트연구소 해양 CCS연구단장이 정부세종청사 해수부 기자실에서 온실가스 감축을 위해 동해 울릉분지 주변 해역 지층에 이산화탄소(CO₂)를 대량으로 저장하는 사업을 본격적으로 추진한다고 밝히고 있다. 해양수산부는 이같은 내용을 포함해 2005년부터 추진한 해양 이산화탄소 포집 저장(CCS) 기술개발 연구의 중간 성과를 발표했다. 연합뉴스

2019년 5월2일 경북 포항 영일만 앞바다에 ‘포항분지 해상 이산화탄소 지중 저장 실증사업 플랫폼'이 가동을 멈춘 채 서 있다. 정부와 연구진은 2017년 이산화탄소 시험 주입을 마치고 본격적인 연구를 하려고 했으나 2017년 11월 포항에서 지진이 발생한 뒤 연구를 중단했다. 연합뉴스

이런 현실적인 이유 탓에 국내 발생 탄소를 포집해 말레이시아 바다 속 폐가스전과 폐유전에 파뭍는 사업도 추진 과정에서 비용이 불어나거나 일정이 미뤄질 가능성도 있다. 특히 우리나라의 탄소포집·저장 기술은 아직 실증 초기 단계이다. 2017년 경북 포항 영일만 해상 지층에 100t 정도를 저장하는데 성공한 정도에 그친다. 또 선박을 이용해 탄소를 장거리 운송하는 기술은 세계적으로 아직 상용화가 되지 않은 상태이다. 미국 셰브론사와 노르웨이 에퀴노르(Equinor)사 등 글로벌 석유·가스기업들도 경제성 등을 고려해 포집한 탄소를 가급적 가까운 바다 속에 묻고 있다. 호주 바로사 가스전 사업을 추진하면서 탄소포집·저장 기술을 활용한다는 계획인 에스케이이엔에스(SK E&S)도 선박이 아닌 파이프라인을 통해 탄소를 옮긴다는 계획이다.

탄소 이송을 담당할 삼성중공업 관계자는 “각 기업별로 어떻게 업무를 나눌지 구체화해가는 단계다. 포집·저장·이송 등 어느 한 영역의 기술이라도 부족하면 (사업이) 안 될 것”이라며 “기술 연구 개발이 많이 필요하기 때문에 가동 시점이 늦춰질 수도 있지만 위험을 감수하고 도전하는 것”이라고 말했다.

한국에서 발생한 탄소를 말레이시아 바다에 묻는 게 윤리적으로 적절하냐는 비판도 피해가기 어렵다. 한국은 2025년 동해 가스전을 활용해 탄소를 저장 계획이지만 구체적이지 않다. 결국 묻을 곳이 없으니 말레이시아에 돈을 주고 묻을 곳을 구한 꼴이다. 복수의 사업 참여 기업 관계자들은 “한국 바다에 저장할 수 있을지는 아직 검증 중이라 해외에 탄소를 묻을 수밖에 없는 상황”이라고 답했다. 이지언 환경운동연합 활동가는 “탄소 배출을 상쇄한다는 명분으로 안전하지 않은 오염물질인 탄소를 해외로 전가시키는 꼴이다. 마치 폐기물을 저개발국에 버려온 과거 선진국들의 행태와 다르지 않다”고 비판했다.

탄소 배출이 늘어날 수 있다는 비판도 나온다. 오동재 기후솔루션 연구원은 “탄소를 액화하고 운송하려면 에너지가 또다시 필요하다. 만약 화석연료를 사용한 선박으로 탄소를 운송하면 탄소를 묻기 위해 또 탄소를 내뿜는 꼴이 되는 것”이라며 “경제성과 안전성이 확보되지 않은 사업에 기대를 걸고 정작 화석연료 전환을 늦추면 기업들의 탄소 감축 계획에 차질이 생겨 애초 기후위기를 막는다는 명분은 사라지게 될 것”이라고 지적했다.

업무협약 기념사진. (왼쪽부터) 롯데케미칼 친환경경영부분장 박인철 상무, 삼성엔지니어링 솔루션사업본부장 박천홍 부사장, 페트로나스 업스트림부문 아디프 줄키플리 사장, 탄소관리사업부문 엠리 히샴 유소프 부문장, SK어스온 한영주 테크센터장, GS에너지 수소신사업개발부문장 이승훈 상무, (뒤쪽 화면 왼쪽부터) SK에너지 홍정의 에너지넷제로실장, 삼성중공업 글로벌신사업팀장 김진모 상무. 기업 제공

최우리 기자

ecowoori@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[포토] 송도서 ‘유엔기후변화협약 적응주간’ 시작…74개국 참여 [포토] 송도서 ‘유엔기후변화협약 적응주간’ 시작…74개국 참여](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/0828/53_16932051072384_20230828502105.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)