지난 25일 영국 런던의 의사당 앞에서 브렉시트에 반대하는 한 시민이 유럽연합 깃발을 흔들며 시위하고 있다. 런던/로이터 연합뉴스

영국의 유럽연합 탈퇴(브렉시트)를 앞두고 영국 시민의 ‘유럽연합(EU)행 엑소더스’가 가속화하고 있다.

영국을 떠나 유럽연합의 다른 회원국으로 삶터를 옮기는 영국인 이주자가 최근 10년 새 급증하면서 올해 최대치를 기록할 것으로 전망된다고 영국 일간 <가디언>이 26일 한 민간 연구소의 조사 보고서를 인용해 보도했다. 이들 영국인 상당수는 유럽연합 회원국 시민 자격을 얻기 위해 자국 국적을 포기하는 것도 마다하지 않는 것으로 나타났다. 유럽의 정치·경제적 통합을 지향하는 상징적·실질적 공동체인 유럽연합과 그에 반대해 독자적인 국민국가 색깔을 강화하려는 브렉시트가 충돌하면서 영국인들의 국민적 정체성에도 변화가 감지되는 대목이다.

영국 옥스퍼드대 연구팀과 유럽 최대의 독립 연구기관인 베를린사회과학센터(WZB)가 최근 내놓은 공동 연구조사 결과를 보면, 올해만 유럽연합 회원국으로 이주한 영국 시민이 8만4000명에 이를 것으로 전망됐다. 이는 브렉시트 국민투표가 있기 한해 전인 2015년 5만8000명의 1.5배, 그보다 3년 전인 2012년의 4만6000명에 견주면 두배 가까이 늘어난 수치다.

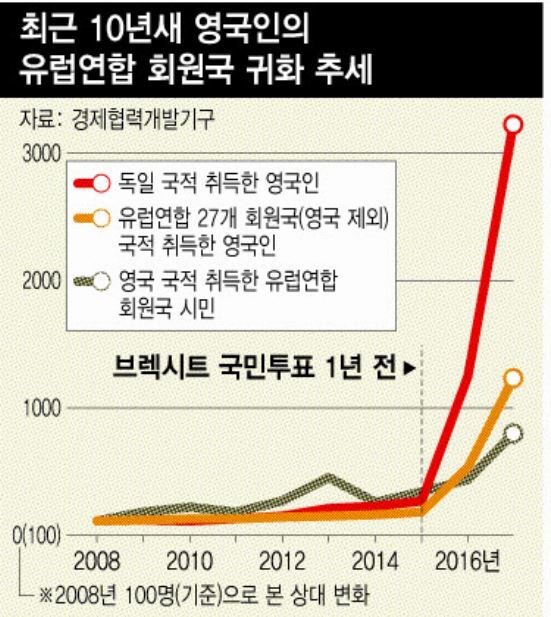

특히 최근 몇년 새엔 유럽연합의 가장 강력한 구심인 독일을 선호하는 영국인이 늘고 있으며, 아예 이주 국가의 국적을 취득하는 사례도 급증하는 것으로 조사됐다. 브렉시트 논란이 전면화하기 직전인 2015년에 독일 국적을 취득한 영국인은 622명에 그쳤으나, 영국에서 브렉시트 국민투표가 통과된 이듬해인 2017년에는 그 수가 7493명으로 무려 12배나 폭증했다.

유럽연합 회원국 전체로 범위를 넓혀봐도 브렉시트 국민투표 이전과 이후 ‘영국인의 엑소더스’ 추세는 뚜렷이 대조된다. 2015년 영국 시민이 역내 국가의 국적을 얻은 귀화자는 2015년 2106명에 그쳤으나, 2017년에는 1만4678명으로 2년 새 7배나 늘었다. 영국의 유럽연합 탈퇴보다 영국 시민의 자국 이탈이 더 급속하고 가팔라진 셈이다. 영국 인터넷 매체 <인디펜던트>는 “현재 영국이 아닌 유럽연합 회원국들에 거주하는 영국 출신자는 120만명 정도인데, 대다수는 경제활동 연령대의 인구”라고 짚었다.

연구팀이 2008~2019년 새 독일에 정착한 영국 출신자들을 대상으로 한 설문조사 결과, 응답자의 30%가 브렉시트가 정신건강에 ‘직접적 영향’을 미쳤다고 밝힌 점도 주목된다. 또 응답자의 절반은 유럽연합 회원국 시민권 유지에 필요하다면 출생국인 영국 국적을 포기할 뜻도 있다고 밝혔다.

보고서의 공동저자인 대니얼 테틀로 박사는 “이번 조사 연구에서 발견한 가장 충격적인 사실은 새로운 ‘영국인-유럽연합인 정체성’”이라고 말했다. 그가 조사 과정에서 만나본 영국의 국외 이주자들은 기득권층에 속하는 대도시 중산층에 한정되지 않았으며, 정비공, 전직 군인, 구급차 운전자, 실업자들까지 망라됐다는 것이다. 테틀로 박사는 “이들 대다수는 브렉시트를 계기로 더 적극적인 ‘유럽인’이 되려는 새로운 욕구를 느끼고 있다”며 “이건 불확실한 시대의 ‘자기 보존’ 방책이지만, 또 한편으론 국외 이주자들이 영국인이자 동시에 유럽인으로 사는 가치에 대한 확신이 강렬하다는 점에서 ‘영국적 정체성 및 이주’에 대한 새로운 사회적 현상의 출현을 보게 된다”고 말했다.

한편, 브렉시트 시한이 불과 나흘 앞인 이달 31일로 바짝 다가온 가운데, 유럽연합 27개 회원국은 지난 25일 ‘브렉시트 연기’ 수용에 합의하고 이번 주중에 연장 기간을 결정할 방침이다. 유럽연합 역내에 거주하는 영국 시민권자와 영국에 거주하는 유럽연합 회원국 시민들의 체류와 이동을 비롯한 시민적 권리와 신분 문제는 브렉시트 협상의 핵심 현안 중 하나다.

조일준 기자 iljun@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)