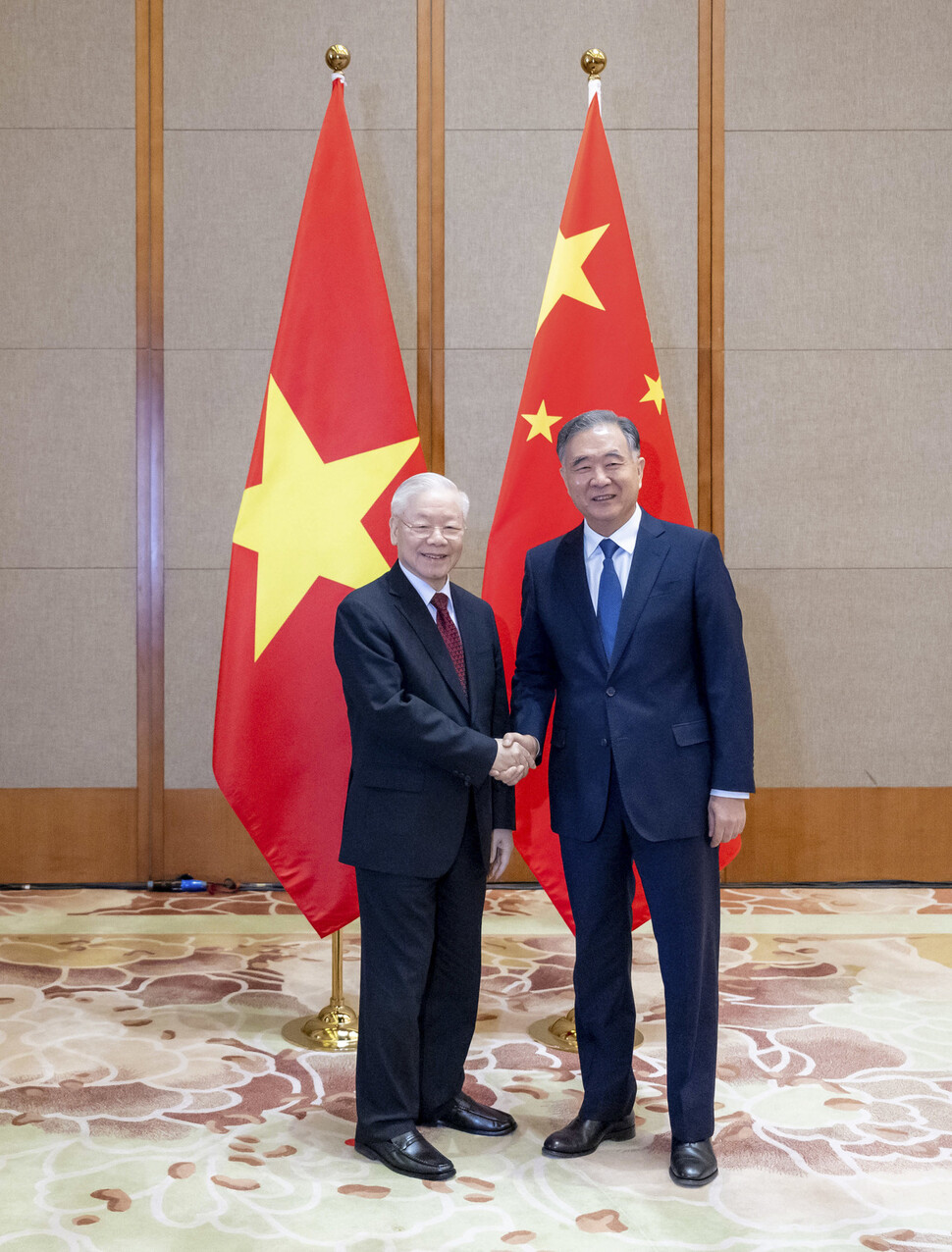

지난 1일 중국 베이징의 댜오위타이(조어대) 영빈관에서 응우옌푸쫑 베트남 공산당 중앙위원회 총비서가 왕양 중국 전국인민정치협상회의 주석을 만나 악수를 나누고 있다. 신화 연합뉴스

☞한겨레S 뉴스레터 무료 구독. 검색창에 ‘에스레터’를 쳐보세요.

시진핑 중국 국가주석의 3연임이 확정됐다. 예상됐던 일이지만 경제가 커진 것에 반해 거꾸로 가는 중국의 과거회귀는 놀라울 정도다. 국제사회가 우려의 눈길로 바라보는 가운데 두 나라 정상이 베이징의 문을 두드렸다.

지난달 30일 응우옌푸쫑 베트남 공산당 중앙위원회 총비서가 베이징에 도착하자 중국은 21발의 예포로 환영했다. 쫑 총비서는 시 주석 3연임이 결정된 이후 베이징을 맨 먼저 찾은 외국 정상이다. 쫑 총비서 쪽에서 보자면 2019년 2월 캄보디아 방문 뒤 3년여 만의 외국 방문이다.

이튿날 두 정상의 회담은 ‘전략적 소통’ ‘새로운 단계의 동반자 관계’ ‘진정한 다자주의’ ‘사회주의의 왕성한 성장’ 등 미사여구로 가득했다. 남중국해 관련 분쟁을 관리하고 공동개발을 모색한다는 내용도 들어갔다. 중국 관영 <글로벌 타임스>는 “100년 만에 한번 맞을까 한 복잡한 세계정세와 역사적 변화 속에서 두 나라 관계의 기조를 정한 것”이라고 평가했다.

베트남에는 중국이 가장 큰 무역 파트너이며 중국에는 베트남이 6번째 교역국이자 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)에서 가장 큰 거래 상대다. 베트남은 수출의 17%, 수입의 32%를 중국에 의존한다. 베트남이 수입하는 기계와 생산자재 94%는 중국에서 온다.

교역을 넘어 베트남은 중국을 통해 글로벌 공급망에서 자리를 굳히려 한다. 베트남은 시 주석의 글로벌 프로젝트인 ‘일대일로’와 연결된 ‘두 개의 회랑, 하나의 벨트’(TCOB)라는 계획을 갖고 있다. 중국 쿤밍과 난닝을 각각 하노이와 회랑으로 이어서 공동 경제권을 만드는 계획이다. 남중국해 영유권 분쟁에 베트남 국민들의 반중국 정서가 겹쳐 이제껏 큰 진전은 없었다. 이번에 두 정상은 ‘일대일로’와 ‘두 개의 회랑’ 협력을 본격화하고, 하노이에서 중국 국경지대로 이어지는 철도 계획을 마무리하기로 했다. 메콩강 물 분쟁을 누그러뜨릴 수자원 협력도 약속했다.

두 정상의 만남은 경제협상보다는 정치적 선언의 의미가 더 크다. 중국과 베트남은 2008년 ‘포괄적·전략적 협력 동반자 관계’를 맺었지만 오랜 불신과 영토 분쟁의 역사가 장애물이 돼왔다. 그런데 국제정세가 시끄럽고 시 주석 ‘장기집권 체제’가 눈총받는 시점에 베트남 지도자가 중국에 밀착한 것은 위기의식을 공유하고 있기 때문이다. 공동성명에서 “‘평화적 진화’와 ‘색깔혁명’에 저항한다”고 못박은 것이 이를 보여준다.

‘평화진화론’(平和進化論)은 무력을 쓰지 않고 사회주의 체제를 자본주의로 전환하려는 시도를 말한다. 냉전 시절인 1950년대에 존 포스터 덜레스 미국 국무장관이 주로 소련을 겨냥해 공식화한 이론이다. 하지만 중국은 이런 인식이 미국의 대중국 관계 밑에도 깔려 있다고 본다. 미국이 서구의 정치사상과 생활양식을 퍼뜨리고 중국 내 불만 집단들을 부추겨 공산당에 도전하게 한다는 것이다. 중국은 이런 시민혁명들도 ‘외세의 선동’으로 본다.

베트남 공산당의 시각도 비슷하다. ‘도이머이’ 개혁으로 경제를 키웠지만, 그에 비례해 커진 자유화 요구를 억누르기 위해 ‘사상 통제’를 강화하고 있는 것이다. 1944년생, 얼마 안 남은 ‘전전 세대’ 지도자인 쫑 총비서는 개혁에 ‘속도 조절’이 필요하며 사회주의 사상의 핵심을 놓쳐서는 안 된다는 보수파다. 2011년부터 공산당 총비서를 맡아왔고 2018년부터 3년간은 정부 수반인 국가주석도 겸했다. 2021년 국가주석 자리는 경제 테크노크라트인 응우옌쑤언푹에게 내줬지만 당 총비서직은 붙들고 있다. 관행적으로 2연임에 그치던 당 지도자 자리를 내놓지 않은 것도 시 주석과 비슷하다.

미국은 두 나라의 밀착을 불편하게 보고 있을 게 뻔하다. 베트남은 ‘군사동맹을 맺지 않고, 외국 군사기지를 쓰지 않고, 국제관계에서 무력을 쓰지 않는다’는 ‘3불 정책’을 갖고 있었다. 그런데 2019년 국방백서에서 이를 변형한 이른바 ‘4불 1의존’ 정책을 들고나왔다. 이전의 3불에 ‘한 나라의 편을 들어 다른 나라에 맞서지 않는다’는 것을 추가했고, “필요할 경우 다른 나라와 국방·군사관계를 발전시키는 것을 고려한다”는 내용을 포함시켰다. 미국은 오랫동안 중국을 견제하기 위해 베트남을 잡아당겨왔으며 남중국해 분쟁에서도 베트남을 지지했다. 그러나 총비서의 선택은 워싱턴이 아닌 베이징이었다.

쫑 총비서에 이어 베이징에 간 사람은 올라프 숄츠 독일 총리다. 올해는 양국 수교 50년이고 리커창 중국 총리가 초청을 했으니, 중국에 갈 명분은 있었다. 전임자 앙겔라 메르켈 총리 때부터 독일은 중국과 가까웠다. 메르켈은 16년 집권 동안 중국에 12번 갔고, 시 주석은 그를 ‘중국 국민의 친구’라고 불렀다. 정당은 다르지만 메르켈 정부의 경제 책임자였던 숄츠도 중국을 놓치고 싶어 하지 않는다. 이유는 당연히 경제다. 지난해 양국 교역액은 2450억유로로, 중국은 6년 연속 독일의 최대 교역상대국이었다. 숄츠는 이번 하루짜리 방문에 폭스바겐(폴크스바겐)과 바스프, 지멘스, 머크 경영진을 포함한 재계 대표단을 동반했다.

숄츠 총리는 독일 최대 항구인 함부르크 터미널 지분 25%를 중국 해운사가 인수하는 것을 최근 승인했다. 연립정권 내 녹색당과 자유민주당이 모두 반대하는데도 총리가 나서서 밀어붙였다. 숄츠의 잇단 행보에 유럽연합(EU)은 당혹스럽다는 반응을 보였다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 “중국에 유럽연합의 통합된 신호를 보내야 한다”면서 베이징에 가려면 함께 가자고 제안했는데 숄츠 총리가 거절했다는 보도도 나왔다.

독일 시사잡지 <슈피겔>은 “2005년부터 양국 교역량은 4배로 늘었으나 그 기간 중국은 전면적인 독재체제로 바뀌었다”며 “시장을 열어 개혁으로 이끈다는 서구의 희망은 물거품이 됐다”고 진단했다. 하지만 독일 기업들 분위기는 다르다. 독일산업연맹과 기업 대표들은 “중국 시장은 그 규모 때문에라도 꼭 필요하다”며 맞섰다.

특히 독일 대기업들은 중국에 큰 판돈을 걸어놨다. 폭스바겐은 중국에 30여개 공장, 9만명 넘는 직원을 두고 있다. 이 회사 자동차 3대 중 1대가 중국에서 팔린다. 중국이 소수민족 위구르인들을 탄압하고 있는 신장에서 공장을 철수시키라는 요구도 폭스바겐은 듣지 않았다. 주중 사흘을 중국에서 보낸다는 화학회사 바스프의 마르틴 브루더뮐러 경영자는 “중국 때리기를 멈추라”고까지 말했다.

독일 공영방송 <도이체 벨레>는 숄츠 총리의 중국 방문을 “지뢰밭으로의 당일치기 여행”이라 표현했다. 하지만 그 지뢰밭을 제 발로 찾아가는 나라들이 줄을 서 있다. ‘가치’와 ‘돈’ 사이, 압제와 민주적 가치 사이에 접점이 있을까.

신문기자로 오래 일했고, <사라진, 버려진, 남겨진> <10년 후 세계사> 등의 책을 냈다. 국제 전문 저널리스트로 활동하고 있다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)