암 발생 뒤 회사 퇴직 30% 넘어

환자·기업 80% 이상 ‘병행’ 원해

병원-회사 소통 강화해 환자 배려

회사엔 유연 근무·휴가 사용 권장

환자·기업 80% 이상 ‘병행’ 원해

병원-회사 소통 강화해 환자 배려

회사엔 유연 근무·휴가 사용 권장

일본 오사카시에 사는 한 40대 프로그래머는 지난해 겨울 회사를 퇴직했다. 1차 원인은 암이었지만, 그보다 더 큰 문제는 암 환자를 바라보는 사회의 시선이었다.

그가 암에 걸린 것은 10년 전이다. 암 치료는 성공적이었지만, 후유증이 문제였다. 암 치료로 인해 면역력이 떨어져 피로가 쌓일 경우 쉽게 감염증에 걸리게 됐기 때문이다. 그는 회사에서 2개 프로젝트의 리더를 맡고 있었다. 눈코 뜰 새 없이 바쁜 생활이 이어졌다. 견디다 못해 회사에 업무량을 줄여줄 것을 요청했지만, 그의 상사는 이를 받아들이지 않았다. 그는 최근 <아사히신문>과의 인터뷰에서 “계속 일하고 싶었지만, 업무를 줄이려면 정사원으로 고용을 할 수 없다는 얘길 듣고 일을 그만둘 수밖에 없었다. 병원과 기업 사이의 거리가 조금 더 가까웠다면 다른 결론이 났을지도 모를 일”이라고 말했다.

일본 후생노동성이 암에 걸린 직장인들이 치료를 받으면서도 근무를 계속할 수 있도록 본격적인 대책을 마련하고 있다고 <아사히신문>이 26일 보도했다.

일본에선 암에 걸릴 경우 사직하는 이들의 비율이 30%를 넘기고 있다. 그러나 의료기술의 발전으로 암의 조기 발견이 가능해지면서 생존율이 극적으로 높아지고 있다. 도쿠나가 신야 오사카시립종합의료센터 의사는 “(암의) 조기 발견이나 의료의 진보에 의해 치료율이 높아지고 있어, (암 환자의) 사회 복귀가 점점 중요해지고 있다”고 말했다.

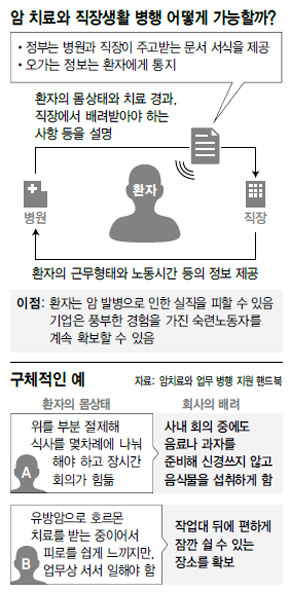

이번에 일본 정부가 내놓은 방안은 병원과 직장이 의사소통을 강화해 암 치료를 받은 환자가 최대한 배려를 받으면서 치료와 업무를 병행할 수 있는 내용이 뼈대를 이루고 있다. 즉, 기업은 의사에게 환자의 업무 내용을 전달하고, 병원은 기업에 환자의 상태를 전해 환자가 치료와 근무를 병행하는 데 최대한 배려를 받게 한다는 것이다.

정부는 이 과정에서 기업과 병원이 주고받는 정보를 ‘서식화’해 표준화해 갈 계획이다. 또 기업 쪽에는 환자들이 휴가제도나 단기간 근무를 활용해 환자가 정상 업무에 복귀할 때까지 유연하게 근무시간을 줄여주거나 휴가 등을 쉽게 쓸 수 있도록 촉구하기로 했다. 물론 기업과 병원이 주고받는 환자의 의료 정보는 환자 본인의 동의를 얻어 제공하도록 할 예정이다.

일본에선 환자 본인뿐 아니라 기업에서도 환자들이 치료와 근무의 병행을 원하는 것으로 확인되고 있다.

도쿄도가 2013년 암 환자·가족·사업주들을 대상으로 ‘암 환자의 취업 등에 관한 실태조사’를 진행한 결과, 암 환자의 절대 다수인 80.5%가 병에 걸린 뒤에도 생계나 치료비 마련을 위해 “일을 계속하고 싶다”고 희망하는 것으로 확인됐다.

흥미로운 것은 기업들의 반응이었다. 기업들도 절대 다수인 86%가 ‘치료와 근무의 병행이 가능한 직장 만들기’가 필요하다고 했다. 오랜 경험이 있는 직원들이 병 때문에 일을 그만두면 “그 직원이 갖고 있는 경험이나 노하우를 잃기 때문”이라는 점을 이유로 들었다.

신문은 “이번 정부 지침은 (암뿐 아니라) 일반적인 병에도 해당되는 내용”이라며 “2월께 주의할 점 등을 모은 팸플릿을 만들어 전국의 노동국(노동사무소)를 통해 전달할 예정”이라고 했다. 이번 지침은 정부의 권고안으로 기업들이 반드시 따라야 하는 의무 사항은 아니다.

도쿄/길윤형 특파원 charisma@hani.co.kr

이번에 일본 정부가 내놓은 방안은 병원과 직장이 의사소통을 강화해 암 치료를 받은 환자가 최대한 배려를 받으면서 치료와 업무를 병행할 수 있는 내용이 뼈대를 이루고 있다. 즉, 기업은 의사에게 환자의 업무 내용을 전달하고, 병원은 기업에 환자의 상태를 전해 환자가 치료와 근무를 병행하는 데 최대한 배려를 받게 한다는 것이다.

정부는 이 과정에서 기업과 병원이 주고받는 정보를 ‘서식화’해 표준화해 갈 계획이다. 또 기업 쪽에는 환자들이 휴가제도나 단기간 근무를 활용해 환자가 정상 업무에 복귀할 때까지 유연하게 근무시간을 줄여주거나 휴가 등을 쉽게 쓸 수 있도록 촉구하기로 했다. 물론 기업과 병원이 주고받는 환자의 의료 정보는 환자 본인의 동의를 얻어 제공하도록 할 예정이다.

일본에선 환자 본인뿐 아니라 기업에서도 환자들이 치료와 근무의 병행을 원하는 것으로 확인되고 있다.

도쿄도가 2013년 암 환자·가족·사업주들을 대상으로 ‘암 환자의 취업 등에 관한 실태조사’를 진행한 결과, 암 환자의 절대 다수인 80.5%가 병에 걸린 뒤에도 생계나 치료비 마련을 위해 “일을 계속하고 싶다”고 희망하는 것으로 확인됐다.

흥미로운 것은 기업들의 반응이었다. 기업들도 절대 다수인 86%가 ‘치료와 근무의 병행이 가능한 직장 만들기’가 필요하다고 했다. 오랜 경험이 있는 직원들이 병 때문에 일을 그만두면 “그 직원이 갖고 있는 경험이나 노하우를 잃기 때문”이라는 점을 이유로 들었다.

신문은 “이번 정부 지침은 (암뿐 아니라) 일반적인 병에도 해당되는 내용”이라며 “2월께 주의할 점 등을 모은 팸플릿을 만들어 전국의 노동국(노동사무소)를 통해 전달할 예정”이라고 했다. 이번 지침은 정부의 권고안으로 기업들이 반드시 따라야 하는 의무 사항은 아니다.

도쿄/길윤형 특파원 charisma@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)