서울 서초구 대검찰청 앞. 김혜윤 기자 unique@hani.co.kr

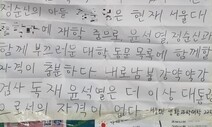

서울대 역사학부 교수 “아빠 아는 사람 많다”, “검사라는 직업은 다 뇌물 받고 하는 직업이다”, “판사랑 친하면 재판에서 무조건 승소한다” 이번에 국가수사본부장이라는 고위직에 임명됐다가 사퇴한 이의 아들이 고등학생 시절 검사 아버지를 자랑하면서 친구들에게 한 말이라고 한다. 처음에는 어리둥절했다. 주변에서 검사가 뇌물 받는 직업이라고 말하면 검사 아들은 불같이 화를 내야 마땅하지 않을까? 검사 아들이라면 아버지가 아는 사람이 많거나 판사랑 친해서 재판에서 승소한다고 자랑할 것이 아니라, 능력이 출중하고 열심히 노력해 매번 재판에서 이긴다고 자랑해야 하지 않을까? 아니다. 조선후기 특권층의 시각을 적용해 보면, 이런 발언의 맥락을 명확히 이해할 수 있다. 조선시대 과거제는 열심히 노력하면 국가의 관료가 될 관문을 평민들에게까지 열어주었으니 전근대 사회에서는 찾아보기 어려운 공정한 제도였다. 하지만 경쟁이 문자 그대로 시행된 것은 물론 아니다. 문과의 경우 기본은 3년마다 정기적으로 시행하는 식년시였는데, 그 시험은 지방 선비들도 미리 대비할 수 있고 초시·복시·전시의 단계를 착실히 밟아 급제자가 결정됐다. 그에 비해 부정기적으로 갑자기 시행되는 별시는 중앙의 선비들에게 유리했고, 때로는 단 한번의 시험으로 급제자를 정할 정도로 절차나 채점과정이 매우 소략했다. 그렇다면 원래 절차에 충실하고 좀더 공정한 경쟁을 통과한 식년시 급제자가 우대받았을까? 아니다. 부귀한 가문의 자제는 대개 별시를 통해 관직에 올랐다. 조선후기 특권 계층이 보기에, 자기 실력으로 경쟁을 거쳐 무언가를 얻을 수 있는 이들은 지닌 것 없는 비루한 무리일 뿐이었다. 특권층은 능력만으로 진출한 인물과 어깨를 나란히 하는 것 자체를 수치로 여겼다. 부귀한 검사의 아들이 말한 내용은 전근대 특권 계층의 생각과 정확히 일치한다. 능력이나 공정을 자랑하지 않고, 사람을 많이 알아 끼리끼리 네트워크를 이루고 그것으로 목적하는 바를 얻는다는 사실을 자랑한다. 뇌물 받는 행위는 감춰야 할 부끄러움이 아니라 그러고도 멀쩡할 수 있는 특권의 상징이다. 나아가 그 사실을 대놓고 말할 수 있고, 그것이 자랑이 되는 것이 진짜 특권이다. 철없는 아이의 말이었을까? 아니다. 지적 능력이 가장 뛰어난 고등학생들 사이에 오고 간 이야기다. 제도권 교육에서는 그래도 공정한 경쟁을 가르쳤을 텐데, 그것을 사뿐히 뛰어넘어 불법·무법의 특권을 자랑하도록 배울 수 있는 곳은 부모와 함께하는 가정밖에 없다. 우리 사회 특권층은 자신들의 특권을 감추기보다 대놓고 자랑하는 단계에 이르렀다. 하지만 역사의 전철을 되짚어 볼 필요가 있다. 조선후기 지배층의 특권은 19세기 세도정치로 귀결됐다. 보통 알려진 바와 달리 세도정치 아래서 주권자 국왕의 권위는 끝 간 데 없이 높아졌다. 하지만 그것은 오로지 형식일 뿐 내실은 전혀 없었다. 또한 세도정치의 담당자들은 권력을 독점하면서도 세상이 어떻게 돌아가는지 알지 못했다. 오늘날 우리 국가체제의 한 축인 자유의 가치와 권위는 끝 간 데 없이 높아졌다. 그러나 그것은 오로지 구호일 뿐이며 자유의 내실과 고민은 사라졌다. 대통령이 임명한 국가수사본부장의 과거 소송사건은 검찰 세상에 널리 알려졌다는데 대통령실은 몰랐다고 한다. 국가권력의 최고 엘리트 인물은 온 국민이 분노할 행적에도 불구하고 정부 핵심의 고위직을 차지할 수 있다고 판단했다. 이 모든 행동은 조선 말기 세도정치 때와 일치한다. 한 시대의 가치를 오로지 말로만 앞세우고 그 내실을 허문다. 나라의 권력을 독점했지만, 세상 돌아가는 실상과 괴리돼 있다. 19세기 세도정치는 조선의 낡은 체제가 붕괴해 가던 과정이었다. 지금 무너지는 것은 특권 계층일까, 나라일까?

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선] 윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0212/20250212500150.webp)

![“공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상] “공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211502715.webp)

![극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼] 극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503664.webp)