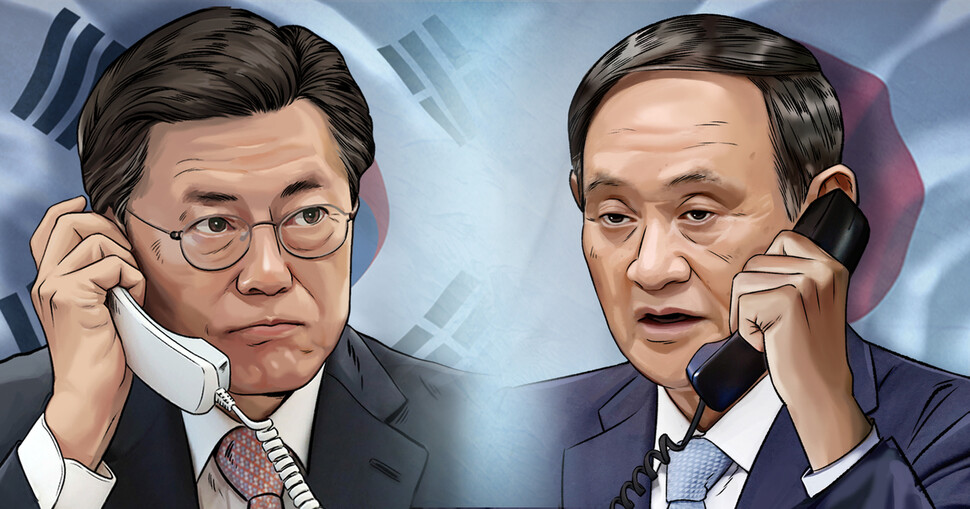

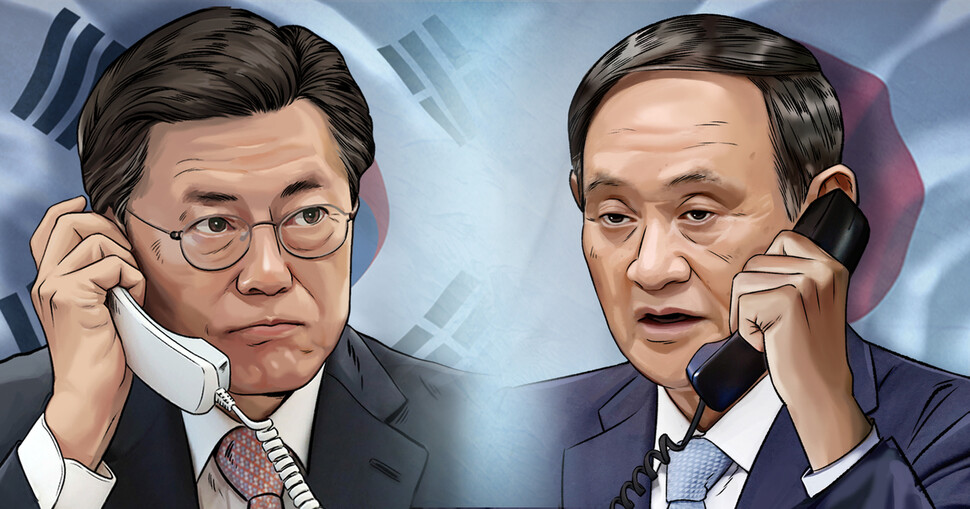

문재인 대통령(왼쪽)과 스가 요시히데 일본 총리. 연합뉴스

도쿄올림픽 개최에 즈음한 문재인 대통령의 방일과 한-일 정상회담 개최가 무산됨으로써, 한-일 관계는 더욱 미로로 접어들었다.

도쿄올림픽이 외교의 기회로 활용되지 못한 것에는 여러 사정이 있으나, 근본적으로 한-일 관계의 틀이 달라졌기 때문이다. 한-일 수교 이후 양국 관계는 식민지 피해국 한국의 도덕적 우위 대 가해국이자 국력이 월등한 일본의 미안함이라는 틀 속에서 작동했다.

한국 입장에서 최악의 한-일 관계는 1973년 김대중 납치 사건 때였다. 한국의 중앙정보부가 일본을 방문했던 야당 대통령 후보 김대중씨를 납치한 것은 일본 주권을 침해한 사건이었다. 당시 일본 야당의 정부 불신임안 제출 사유 중 하나가 될 정도로 이 사건은 한-일 관계에서 한국을 곤란한 처지로 만들었다.

하지만 1년 뒤 광복절 행사 때 재일동포 문세광의 박정희 대통령 암살 기도 사건으로 부인 육영수씨가 피살되자, 상황은 완전히 역전됐다. 박정희 정부는 이 사건에 일본의 책임이 있다고 공세를 펼쳐서, 사과 사절단을 받아내며 김대중 사건을 덮어버렸다.

한국 권력기관의 계획적인 주권 침해 사안이 일본 치안기관이 실수한 사안으로 덮일 수 있었던 것은 ‘피해자 한국’ 대 ‘가해자 일본’이라는 인식이 작동했기 때문이다. 전후 일본의 지한파라는 주류 정치인들의 대한국 인식은 우월감과 미안함을 동전의 양면으로 지녔다. ‘힘센 형’ 일본이 ‘약한 동생’ 한국을 달래야 한다는 것이었다. 그래서 지한파들이 과거사 문제에 망언도 하고, 사과도 하곤 했다.

이런 구도는 일본이 식민지배에 대해 “통절한 반성과 마음에서의 사죄”를 한 1998년 김대중-오부치 공동선언을 정점으로 저물었다. 전후 정치인들이 일본 정계의 주류가 되고, 한국과 일본의 국력 차가 줄어들면서, ‘형 일본’ 대 ‘동생 한국’이라는 인식은 희박해졌다. 일본 전후 정치인들의 한국에 대한 우월감은 여전한데 미안함은 사라졌다. 반일정서가 여전히 유효한 한국에 과거의 대일외교 패턴이 작동하지 않게 된 것이다.

한국은 이번 한-일 정상회담 개최의 조건을 지난해 일본의 대한 수출규제 철회와 한-일 군사정보보호협정(지소미아)의 정식 재가동을 맞바꾸는 선으로 크게 낮추었는데도, 일본은 이를 거절했다. 일본 언론들은 한국의 ‘벼랑 끝 외교’라고 지칭했다. 한국이 정상회담의 성과를 조건으로 개최를 압박했다고 그런 표현을 썼다.

그런데 한국에는 이제 별 효과도 없는 수출규제 해제를 일본이 더 원하는 지소미아 정상화와 맞바꾸자는 제안만으로 보면, 과거 김대중 납치 사건과 문세광 사건 때의 한-일 관계가 뒤집어진 것 같은 느낌도 준다. 성적 표현을 쓰며 한국을 비난한 소마 히로히사 일본 총괄공사가 “일본 정부는 한국이 생각하는 것만큼 두 나라 관계에 신경을 쓸 여유가 없다”고 한 말은 시사적이다. 한국이 일본에 비해 더 아쉽다는 뜻일 수도 있지만, 일본이 이제 예전 같은 여유가 없다는 뜻이기도 하다.

스가 요시히데 일본 총리는 정상회담 무산에 대해 “우리의 일관된 입장을 바탕으로 한국 쪽과 확실한 의사소통을 해나가겠다”고 말했다. 일본이 원하는 ‘위안부’와 강제징용 해법을 한국이 먼저 제시하지 않는 한 정상회담을 할 수 없다는 뜻이다. 과거 한-일 관계의 숙제는 일본이 풀어왔는데, 이제 한국이 그걸 떠맡게 됐다. 기존의 한-일 관계는 끝났다.

정의길 선임기자

Egil@hani.co.kr