권태호ㅣ저널리즘책무실장·논설위원

1970년대 중반 송건호는 “오늘날 신문기자들은 옳고 그르고를 판단하고 따지는 것은 바람직하지 않고, 다만 사실보도에 충실하면 그것으로 족하다는 사상이 지배적이 되었다”고 비판했다.(…)

한국 언론에 진정 요구되는 것은 ‘정파성의 박멸’이 아니라, 오히려 ‘건강한 정파성의 배양’이라고 본다. 그건 ‘가치의 정파성’이다.(…)

‘가치’에 더할 것은 ‘팩트’다. ‘팩트’가 있어야, ‘판단’도 할 수 있다. ‘팩트’ 없이 ‘가치’만 지향하면, 그건 ‘팸플릿’이다.

16일 열리는 ‘청암 송건호 선생 20주기 세미나’ 발제문(박용규 상지대 미디어영상광고학과 교수, ‘언론불신 시대 송건호 언론사상의 의미’)을 미리 봤다. 박정희-전두환 정권에서 기자 송건호가 겪었던 간난신고야 일러 무엇 하겠느냐만, 한가지 대목에서 읽기가 멈춰졌다.

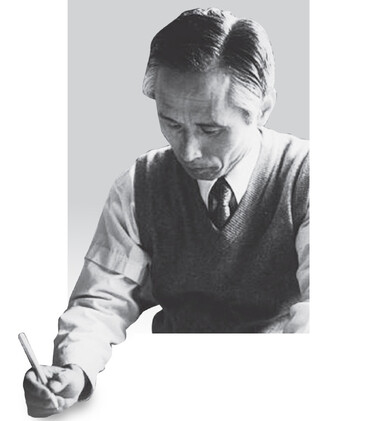

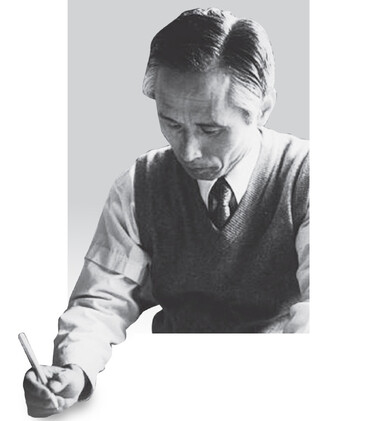

송건호 전 <한겨레신문> 사장(1927~2001)

1970년대 중반에 쓴 ‘한국언론의 어제와 오늘’, ‘신문과 진실’ 등의 글에서 송건호는 “신문에는 본래 객관보도란 있을 수 없다”, “가장 정확하고 올바른 보도일수록 기사가 객관적이기보다 오히려 훌륭한 의미에서 주관적이다”라고 했다. 이런 말도 했다. “오늘날 신문기자들은 옳고 그르고를 판단하고 따지는 것은 바람직하지 않고, 다만 사실보도에 충실하면 그것으로 족하다는 사상이 지배적이 되었다. 한낱 기능인으로 자기를 인식하게 될 때, 기자들은 바람직한 상황이든 아니든 현실에 아무런 고민이나 갈등을 느끼지 않고 쉽사리 적응하게 된다”고 했다.

1970년대 송건호의 말을 오늘 그대로 대입하긴 힘들다. 거꾸로 해석할 위험성도 있다. 당시 송건호가 말한 ‘옳고 그르고를 따지지 않는다’는 건 독재정권의 잘못에 대한 비판 없이 있는 사실만을 전하는 비겁함에 대한 지적일 수 있다. 별다른 깊은 뜻이 있다기보단, 지극히 단순하고 당연한 말일 수도 있다. 그러나 ‘옳은 걸 옳다 하고, 그른 걸 그르다’ 하는 것에 용기와 때론 희생이 필요했던 그때와 달리, 지금은 옳은지 그른지 판단할 ‘사실’(fact)에 온전히 닿기 힘들 때가 많고, 그다음에는 ‘옳음과 그름’에 대한 판단이 어려울 때도 적지 않다. 어떨 땐 <라쇼몽>에 들어와 있는 듯한 느낌이 들 때도 있었다. 송건호의 말을 오늘에 응용하면, ‘양쪽 주장을 늘어놓지만 말고, 실체 파악을 위해 한걸음 더 나아가고, 옳은 판단을 위해 한번 더 생각하라’는 것으로 이해될 것 같다.

한국 언론을 얘기할 때, 가장 자주 거론되는 게 정파성이다. 그러나 한국 언론에 진정 요구되는 것은 ‘정파성의 박멸’이 아니라, 오히려 ‘건강한 정파성의 배양’이라고 본다. ‘가치의 정파성’이다.

두가지 예를 <한겨레> 기사로 들어본다. 한겨레는 13일치에 ‘윤석열 비판하더니…“전두환 경제는 성과”라는 이재명’ 기사를 1면에 내보냈다. 또 사설로 ‘“전두환 경제는 성과” 이재명, 지향하는 가치가 뭔가’라고 비판했다. 민주당에 불리한 기사다. 그러나 민주당의 유불리가 아닌, 가치에 기반한 판단이었다. 한겨레가 편향성을 지녀야 한다면, 그건 정당이나 정권이 아닌, 지향하는 가치여야 한다고 본다. 한겨레에 대한 비판도, 이 ‘가치’에 대한 찬반으로 이어질 때 의미가 있다. 한겨레가 ‘가치의 편향’도 지니려 하지 않는다면, 그건 ‘짠맛 잃은 소금’이 될 수 있다.

또 하나는 15일치 ‘김건희, 허위경력 인정 “진학 위해 쓴 것 아닌데 무슨 문제냐” - 윤석열 ‘배우자 리스크’ 현실화’라는 기사다. 국민의힘에 불리한 기사다. 그러나 이는 ‘공정’ 문제와 관련이 있고, 사생활이 아닌 공적 영역에 속하며, 더욱이 윤석열 국민의힘 후보가 ‘공정’을 기치로 내걸고 정치활동을 재개한 것과도 관련 있는 주요한 문제라 본다. 따라서 ‘가치’를 좇아 한겨레는 강하게 비판해야 한다. <한겨레>는 이날 사설로 ‘‘허위 이력’ 김건희씨, ‘철저한 검증’ 불가피해졌다’고 지적했다.

이날 김건희씨 문제를 사설로 쓴 언론사는 9개 조간신문 가운데 <한겨레> 외에도 <경향신문> <동아일보> <서울신문> <한국일보> 등 5개사다. <국민일보> <세계일보> <조선일보> <중앙일보>는 ‘공수처 언론사찰 의혹’ 문제를 사설로 썼다. 사설 주제 선택은 각 신문사의 편집권이다. 다만 매체 비평 차원에서 보자면, 당일 어느 쪽에 더 무게중심을 뒀는지 알 수 있다. 이들 언론사의 판단이 ‘특정 정당의 유불리’가 아닌, ‘가치에 대한 판단’에 의한 것이라면, 그 언론사의 판단을 존중한다.

‘가치’에 시점상 선행하는 건 ‘팩트’다. 때로 ‘한겨레가 왜 이 기사를 크게 쓰지 않았느냐’며, 의심한다. 그런데 때론 그건 ‘정파성이 있어서’가 아니라, 우리가 지닌 ‘팩트가 없어서’일 때도 많다. ‘팩트’가 있어야, ‘판단’도 할 수 있다. ‘팩트’ 없이 ‘가치’만 지향하면, 그건 언론이 아닌 ‘팸플릿’이다. 때때로 주요 사안에서 ‘팩트’를 모으지 못한 점에 대한 비판은 달게 받는다.

다시 송건호로 돌아가 그의 삶을 돌아보면, 세가지 독립이 읽힌다. ‘권력과 자본으로부터의 독립’, ‘생활로부터의 독립’, 그리고 ‘객관으로부터의 독립’. 그때도 쉽지 않았지만, 물리력이 제거된 지금도 그중 어느 것 하나 쉽지 않다.

ho@hani.co.kr