제노사이드의 기억

제주 _01

살아생전 어머니가 당시 상황을 설명해 주셨단다. ‘토벌대인 군인들이 사람들에게 땅을 파라고 했다. 그리고 그 자리에서 총 쏴서 죽이고, 그 위로 기름을 붓고 불태웠다. 네 아버지는 아래쪽에 있었기에 불타지 않은 옷을 보고 주검을 수습할 수 있었다. 위쪽에 있던 주검들은 누가 누구인지 알아볼 수 없어 사람들이 서로들 짝을 맞춰 뼈를 나눠 가져갔다.’

하얀 벚꽃과 노란 유채꽃이 만발하는 4월의 제주섬은 슬픔에 잠긴다. 선글라스에 울긋불긋한 옷을 차려입은 관광객들은 즐거운 표정으로 꽃밭에서 기념사진을 찍고 있지만, 제주 마을 곳곳에서는 4·3 희생자들의 넋을 달래는 위령제가 열린다. 해방 뒤 제주도 인구의 10분의 1인 3만명가량의 목숨을 앗아간 4·3은 올해로 75주년을 맞는다. 여러 해에 걸쳐 제주섬의 여러 학살 터와 위령제들을 찾아다녔지만, 유독 한 마을의 위령제가 기억에 남아 있다. 제단에 올려진 수많은 술잔 때문이다. 제주시 회천동에 있는 동회천 마을이다.

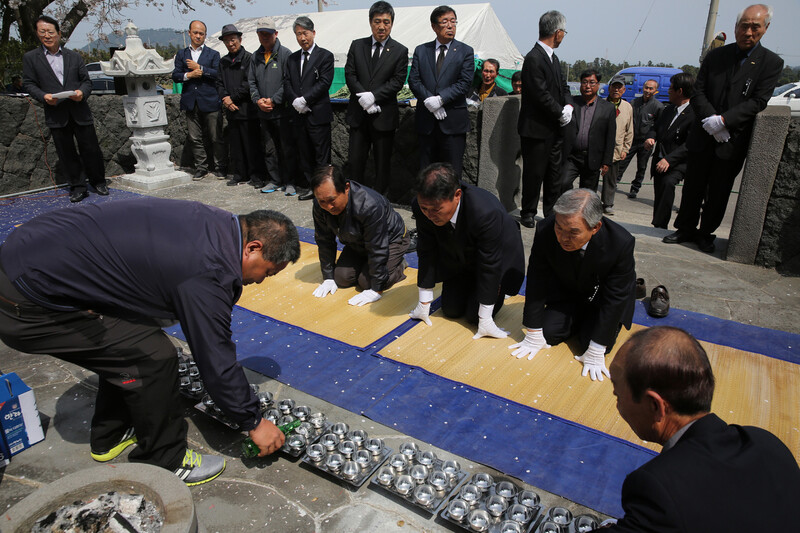

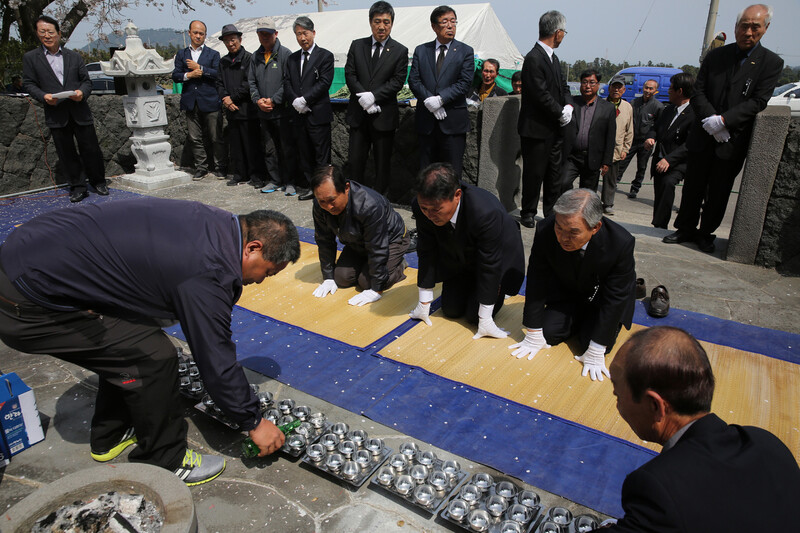

2016년 4월2일 열린 이 마을 추모식 현장을 찾았다. 마을 들머리에 내걸린 ‘제68주년 동회천 4·3 희생자 추모식’이라고 쓰인 펼침막이 방문객을 맞았다. 용암이 굳어진 검은 현무암 사이로 용천수가 맑게 솟아오르는 동회천(東回泉) 바로 옆에 희생자 위령비가 서 있었다. 지금도 샘물 소리와 주변 새소리가 어우러져 정겹기만 한 이 마을도 75년 전 불었던 학살의 광풍을 피해 가진 못했으리라. 그 기억을 잊지 않으려는 후손들은 위령비 제단에 놓을 음식을 차리느라 손놀림이 분주했다. 하지만 표정이 어둡지만은 않았다. 오랜만에 대하는 유가족들의 얼굴을 확인해서였을까, 웃음기의 여운이 남은 표정들이 제법 있었다.

추모식이 시작됐다. 제단에 향을 피울 즈음 주변에 흩어져 있던 유가족들이 모두 모여들었다. 상당수는 80살 전후 노인들. 스님이 염불을 외우며 목탁을 두드리자 참석자 모두 양손을 모아 공손하게 합장했다. 위령비 주변에는 어른 허리 높이 정도 돌담이 경계석 구실을 하고 있었는데, 위령비 안쪽이 넓은 편이 아니어서 상당수 참석자는 경계석 밖에 서 있어야 했다. 위령비 오른쪽에 서 있는 활짝 핀 왕벚나무꽃에 역광이 비춰 눈이 부셨다. 살랑거리는 봄바람에 벚꽃잎들이 위령비 앞으로 눈송이처럼 휘날리며 살포시 내려앉았다.

유가족들이 술잔을 올리는데, 그 숫자가 여럿이었다. 술잔 개수를 세다가 너무 많아 중간에 포기하고, 유가족들의 표정을 사진에 담는 데 집중했다. 나중에 확인해보니 술잔은 모두 72개였다. 위령비에 절을 올린 뒤 경계석 밖 대나무숲에 술잔을 비우는 것으로 추모식이 끝났다. 제단 아래 천막 비닐을 깔고 참석자들이 옹기종기 모여 앉아 고기국수와 소주를 한잔씩 나눠 마신 뒤 각자 집으로 돌아갔다.

바로 옆 동네인 도련1동에서도 4·3 희생자 위령제가 있다기에 아주머니들이 싸준 사과와 단팥빵을 받아 들고 재빠르게 움직였지만, 같은 시간에 열려서인지 위령제는 이미 끝난 뒤였다. 4·3 당시 189분이 희생된 마을인데, 수령 300년이라는 팽나무만 휑하니 서서 나를 맞이했다.

지난달 14일 제주 회천동을 다시 찾았다. 위령비 앞에서 김순건(82) 제주 4·3 동회천 유족회장을 만날 수 있었다. “내가 7살 때 4·3이 났는데, 그때 우리 아버지도 희생됐다. 이 동네에서 모두 72명이 희생됐다. 학살당한 날짜를 정확하게 아는 유가족들은 돌아가신 날짜에, 주검을 찾지 못한 행방불명자들은 희생자 생일에 각자 집에서 개별적으로 제사를 모신다. 해마다 4·3 하루 전인 2일에는 이곳에서 합동 추모제를 열고.”

이 마을 희생자들은 주로 중산간 산속에 숨어 있던 젊은 사람들이었단다. 군과 경찰 등이 ‘자발적으로 내려오면 살려준다’고 해서 내려왔지만 모두 학살당했다. 살아생전 어머니가 당시 상황을 설명해 주셨단다. ‘토벌대인 군인들이 사람들에게 땅을 파라고 했다. 그리고 그 자리에서 총 쏴서 죽이고, 그 위로 기름을 붓고 불태웠다. 네 아버지는 아래쪽에 있었기에 불타지 않은 옷을 보고 주검을 수습할 수 있었다. 위쪽에 있던 주검들은 누가 누구인지 알아볼 수 없어 사람들이 서로들 짝을 맞춰 뼈를 나눠 가져갔다.’

“많은 시간이 흐른 이제는 어느 정도 희석됐지만, 30대쯤까지는 아버지가 돌아가신 날만 다가오면 기가 막혀서 미쳐버릴 것 같았다. 어릴 적엔 폭도의 자식이라고 손가락질도 받았다. 군대에 가서도 빨갱이 자식이라고 입대도 못 하고 퇴교당했다. 연좌제 때문에 공무원은 꿈에도 생각하지 못하고 농사일만 했다.” 김 유족회장은 “내 나이 80을 넘겨 바라는 게 뭐 있겠냐?”면서 4·3의 슬픔을 모르는 후세대를 위해, 다시는 이런 참혹한 역사가 반복되지 않기 위해 교육을 시켜야 한다고 당부했다. “잊지 않기 위해 역사가 있어야 하고, 그래야 미래가 있지 않겠어요.” 4월의 제주섬에는 75년 전 스러져간 이들을 기리듯 거리마다 붉은 동백꽃이 떨어지고 있었다.

하얀 벚꽃과 노란 유채꽃이 만발하는 4월의 제주섬은 슬픔에 잠긴다. 선글라스에 울긋불긋한 옷을 차려입은 관광객들은 즐거운 표정으로 꽃밭에서 기념사진을 찍고 있지만, 제주 마을 곳곳에서는 4·3 희생자들의 넋을 달래는 위령제가 열린다. 해방 뒤 제주도 인구의 10분의 1인 3만명가량의 목숨을 앗아간 4·3은 올해로 75주년을 맞는다. 여러 해에 걸쳐 제주섬의 여러 학살 터와 위령제들을 찾아다녔지만, 유독 한 마을의 위령제가 기억에 남아 있다. 제단에 올려진 수많은 술잔 때문이다. 제주시 회천동에 있는 동회천 마을이다.

2016년 4월2일 열린 이 마을 추모식 현장을 찾았다. 마을 들머리에 내걸린 ‘제68주년 동회천 4·3 희생자 추모식’이라고 쓰인 펼침막이 방문객을 맞았다. 용암이 굳어진 검은 현무암 사이로 용천수가 맑게 솟아오르는 동회천(東回泉) 바로 옆에 희생자 위령비가 서 있었다. 지금도 샘물 소리와 주변 새소리가 어우러져 정겹기만 한 이 마을도 75년 전 불었던 학살의 광풍을 피해 가진 못했으리라. 그 기억을 잊지 않으려는 후손들은 위령비 제단에 놓을 음식을 차리느라 손놀림이 분주했다. 하지만 표정이 어둡지만은 않았다. 오랜만에 대하는 유가족들의 얼굴을 확인해서였을까, 웃음기의 여운이 남은 표정들이 제법 있었다.

추모식이 시작됐다. 제단에 향을 피울 즈음 주변에 흩어져 있던 유가족들이 모두 모여들었다. 상당수는 80살 전후 노인들. 스님이 염불을 외우며 목탁을 두드리자 참석자 모두 양손을 모아 공손하게 합장했다. 위령비 주변에는 어른 허리 높이 정도 돌담이 경계석 구실을 하고 있었는데, 위령비 안쪽이 넓은 편이 아니어서 상당수 참석자는 경계석 밖에 서 있어야 했다. 위령비 오른쪽에 서 있는 활짝 핀 왕벚나무꽃에 역광이 비춰 눈이 부셨다. 살랑거리는 봄바람에 벚꽃잎들이 위령비 앞으로 눈송이처럼 휘날리며 살포시 내려앉았다.

유가족들이 술잔을 올리는데, 그 숫자가 여럿이었다. 술잔 개수를 세다가 너무 많아 중간에 포기하고, 유가족들의 표정을 사진에 담는 데 집중했다. 나중에 확인해보니 술잔은 모두 72개였다. 위령비에 절을 올린 뒤 경계석 밖 대나무숲에 술잔을 비우는 것으로 추모식이 끝났다. 제단 아래 천막 비닐을 깔고 참석자들이 옹기종기 모여 앉아 고기국수와 소주를 한잔씩 나눠 마신 뒤 각자 집으로 돌아갔다.

바로 옆 동네인 도련1동에서도 4·3 희생자 위령제가 있다기에 아주머니들이 싸준 사과와 단팥빵을 받아 들고 재빠르게 움직였지만, 같은 시간에 열려서인지 위령제는 이미 끝난 뒤였다. 4·3 당시 189분이 희생된 마을인데, 수령 300년이라는 팽나무만 휑하니 서서 나를 맞이했다.

지난달 14일 제주 회천동을 다시 찾았다. 위령비 앞에서 김순건(82) 제주 4·3 동회천 유족회장을 만날 수 있었다. “내가 7살 때 4·3이 났는데, 그때 우리 아버지도 희생됐다. 이 동네에서 모두 72명이 희생됐다. 학살당한 날짜를 정확하게 아는 유가족들은 돌아가신 날짜에, 주검을 찾지 못한 행방불명자들은 희생자 생일에 각자 집에서 개별적으로 제사를 모신다. 해마다 4·3 하루 전인 2일에는 이곳에서 합동 추모제를 열고.”

이 마을 희생자들은 주로 중산간 산속에 숨어 있던 젊은 사람들이었단다. 군과 경찰 등이 ‘자발적으로 내려오면 살려준다’고 해서 내려왔지만 모두 학살당했다. 살아생전 어머니가 당시 상황을 설명해 주셨단다. ‘토벌대인 군인들이 사람들에게 땅을 파라고 했다. 그리고 그 자리에서 총 쏴서 죽이고, 그 위로 기름을 붓고 불태웠다. 네 아버지는 아래쪽에 있었기에 불타지 않은 옷을 보고 주검을 수습할 수 있었다. 위쪽에 있던 주검들은 누가 누구인지 알아볼 수 없어 사람들이 서로들 짝을 맞춰 뼈를 나눠 가져갔다.’

“많은 시간이 흐른 이제는 어느 정도 희석됐지만, 30대쯤까지는 아버지가 돌아가신 날만 다가오면 기가 막혀서 미쳐버릴 것 같았다. 어릴 적엔 폭도의 자식이라고 손가락질도 받았다. 군대에 가서도 빨갱이 자식이라고 입대도 못 하고 퇴교당했다. 연좌제 때문에 공무원은 꿈에도 생각하지 못하고 농사일만 했다.” 김 유족회장은 “내 나이 80을 넘겨 바라는 게 뭐 있겠냐?”면서 4·3의 슬픔을 모르는 후세대를 위해, 다시는 이런 참혹한 역사가 반복되지 않기 위해 교육을 시켜야 한다고 당부했다. “잊지 않기 위해 역사가 있어야 하고, 그래야 미래가 있지 않겠어요.” 4월의 제주섬에는 75년 전 스러져간 이들을 기리듯 거리마다 붉은 동백꽃이 떨어지고 있었다.

김봉규

사진부 선임기자. 다큐멘터리 사진집 <분단 한국>(2011), <팽목항에서>(2017)를 출간했다. 제주 4·3 학살 터와 대전 골령골을 비롯해 전국에 흩어진 민간인학살 현장을 서성거렸다. 안식월 등 휴가가 발생하면 작업지역을 넓혀 캄보디아 ‘킬링필드’를 비롯한 아시아, 폴란드 전역과 독일, 네덜란드, 체코, 오스트리아 등 나치 시절 강제 및 절멸수용소 등을 15년 넘게 헤매고 다녔다. bong9@hani.co.kr

김봉규

사진부 선임기자. 다큐멘터리 사진집 <분단 한국>(2011), <팽목항에서>(2017)를 출간했다. 제주 4·3 학살 터와 대전 골령골을 비롯해 전국에 흩어진 민간인학살 현장을 서성거렸다. 안식월 등 휴가가 발생하면 작업지역을 넓혀 캄보디아 ‘킬링필드’를 비롯한 아시아, 폴란드 전역과 독일, 네덜란드, 체코, 오스트리아 등 나치 시절 강제 및 절멸수용소 등을 15년 넘게 헤매고 다녔다. bong9@hani.co.kr

제주시 동회천 마을의 제주4·3 유가족들이 2016년 4월2일 마을 들머리에 세워진 ‘제주 4·3 희생자 위령비’에서 추모식을 열고 4·3 당시 희생되신 분들만큼 72개의 술잔을 올리고 있다. 김봉규 선임기자

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[포토] 한겨레 김봉규 선임기자 ‘이달의 기자상’ [포토] 한겨레 김봉규 선임기자 ‘이달의 기자상’](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1214/53_17025484851194_20231214503765.jpg)

![윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선] 윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0212/20250212500150.webp)

![“공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상] “공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211502715.webp)

![극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼] 극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503664.webp)