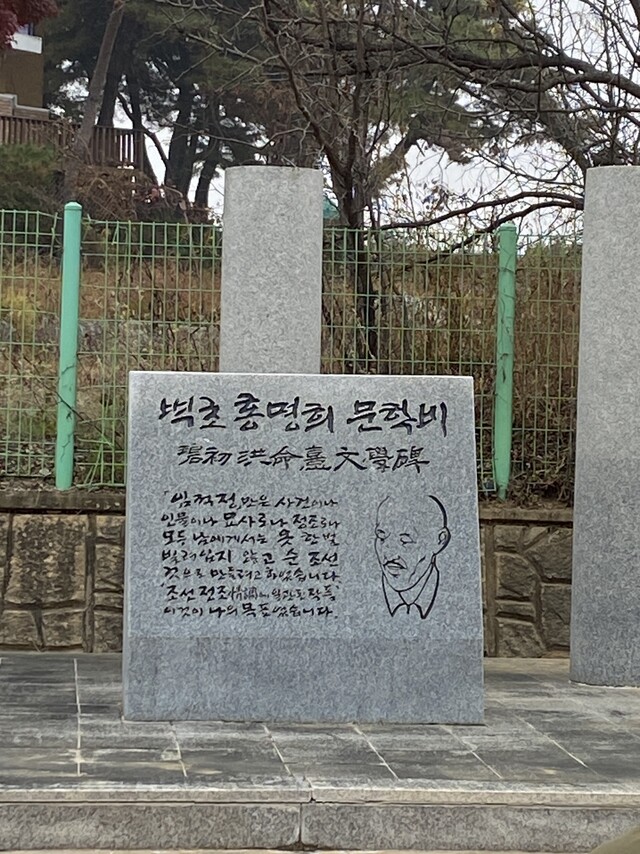

지난달 28일 제28회 홍명희 문학제를 맞아 괴산군 홍명희 생가에 충북 지역 작가를 비롯한 참석자들이 모여 설명을 듣고 있다. 사진 백창화

[서울 말고] 백창화 | 괴산 숲속작은책방 대표

시골에 책방을 열고 10년, 다녀간 모든 이들이 물었다. 왜 괴산이었느냐고. 부부가 모두 서울 태생인 데다 괴산에 아무 연고도 없으니 우리조차 왜 하필 괴산이었는지, 우리 삶을 이끌고 온 인연을 한번씩 생각해 보곤 한다.

2006년의 일이다. 아직 귀촌을 생각하지 않았을 때인데 충북 괴산에서 열리는 ‘홍명희 문학제’에 초청을 받았다. 가을이 무르익는 11월의 첫주, 단풍 나들이 삼아 초등학생이던 아들까지 함께 온 가족이 길을 나섰다. 그해 초청 연사로 함께한 김훈 작가도 괴산이 처음이라고 했다. 작가는 괴산이 신문방송에 자주 언급되지 않는 것으로 보아 좋은 동네인 것 같다고 했다. 지명을 들었을 때 딱히 뭐라 떠오르지 않는 평범함과 무난함에 대한 덕담이라고 여겼다. 연쇄살인 보도에도, 학교폭력 보도에도, 부동산 보도에도 괴산이라는 이름은 없지 않은가.

실제로 처음 만난 괴산은 퍽 조용했다. 서울에 한강이 흐르듯 괴산에는 괴강이 흘렀다. 우리는 곧고 단아한 눈매로 모인 이들을 응시하는 듯한 벽초 홍명희 초상을 앞에 두고 그가 남긴 소설 ‘임꺽정’을 읽었다.

“달은 하늘 복판에 가까이 와서 있고 흰 구름장은 온 하늘에 군데군데 떠 있었다”(제9권 ‘화적편’)

그로부터 5년 뒤 이곳으로 거처를 옮기고 책방을 열고 이곳 사람들과 ‘임꺽정’을 읽게 되리라곤 상상도 하지 못했던 그 가을의 달밤. 나중에 정착지로 괴산을 두고 고민했을 때는 그 푸르던 달빛과, 화양구곡 시린 계곡 물 소리가 아름다운 기억이 되어 결정을 도왔을 것이다.

괴산읍 홍명희 생가에선 매달 한번씩 지역 주민이 주최하는 문화예술 잔치가 벌어진다. 괴산으로 진입하는 길에는 임꺽정이 서 있고, 괴강다리 옆에도 꺽정이와 일곱 두령, 그리고 운총이 모형이 마을을 지키는 사자처럼 위풍당당 서 있다. 임꺽정은 괴산 주민의 일상 속에 이렇듯 가까이 있는데 정작 괴산에서는 ‘홍명희’란 이름을 부르지 못한다. 그의 생가 어디에도 홍명희 이름 석자는 없다. 문화재로 지정된 벽초가 나서 살던 고택은 독립운동가였던 선친 이름을 딴 ‘홍범식 고가’이고 방문객들은 굳이 설명하지 않으면 여기가 임꺽정 창작의 산실이었다는 점을 알 수가 없다. 월북 작가로 북에서 고위직을 지낸 그가 전쟁에 책임이 있다고 믿는 어르신들이 그를 용납하지 못하기 때문이다.

18년 전 이곳을 찾았을 때 희망을 품었더랬다. 머지않은 날, 열두살 아들이 북에서 자란 청년들과 이곳에서 임꺽정을 읽으며 홍명희를 이야기할 수 있을 거라고. 그때가 되면 꿈이 아닌 현실로서 통일을 마주할 수 있을 거라 생각했다. 하지만 분단은 아직도 우리 일상 속에 진행 중이다.

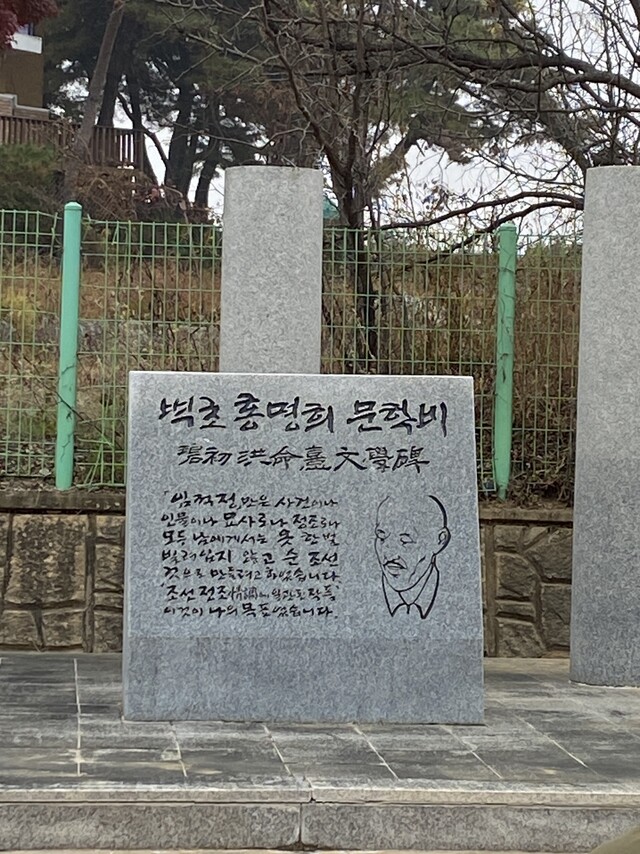

충북 괴산군 제월대에 세워진 홍명희 문학비. 사진 백창화

아들은 이제 서른살 청년이 되었는데 통일의 기운은 간 곳이 없고, 올가을 제28회 홍명희 문학제를 맞아 나는 다시 문학비가 있는 제월대에 섰다. 괴산의 책친구들과 내년에는 임꺽정 소설 열권을 완독해 보자 약속도 했다. 그들이 꿈꾸었던 나라, 그들이 닿고자 했던 이상, 그들이 살고자 했던 세상은 여전히 멀리 있지만 우연에 이끌려 괴산 주민이 된 나는 이곳에서 여전히 통일을 꿈꾼다. 다음 홍명희 문학제는 임꺽정을 완독한 괴산의 독자들이 제월대에서 소리높여 한 대목을 낭독할 수 있기를, 숙원이던 문학관 건립에도 희망이 깃들기를 소망해 본다.

임꺽정 완간이 늦어지면서 우려를 표하는 이들에게 ‘소설은 없어도 낭패가 아니지만 통일이 되지 않으면 낭패이니’ 책을 완성하는 일보다 통일운동이 중하다고 답했다는 작가. 문학비 앞 노둣돌에 쓰인 글귀처럼 ‘(미완으로 끝난) 임꺽정의 진정한 완성은 이 땅의 통일’일 것이고 괴산에서 임꺽정을 읽는 일은 통일을 꿈꾸는 일이 될 것이라 여겨본다.