고대 로마 시대 화산 폭발로 묻힌 도시 폼페이의 유적에 이런 낙서가 남아 있다고 한다. “가게에서 구리 항아리를 잃어버렸다. 찾아주는 사람에겐 65세스테리우스(동전의 단위)를 주겠다. 도둑에 대한 정보를 제공하면 20세스테리우스를 더 주겠다.”(위키피디아 중 ‘Bounty(reward)’ 항목에서 재인용) 그래서 도둑을 잡았는진 알 수 없지만, 현상금 제도가 오랜 역사를 갖고 있다는 생생한 사례다.

오늘날에도 많은 나라에서 현상금 제도가 운용되고 있다. 우리나라에는 세월호 참사 때 잠적한 유병언 전 세모그룹 회장의 체포에 5억원을 내건 사례가 있다. 그러나 유 회장이 숨진 채 발견돼 현상금은 ‘없던 일’이 됐다. 사체 발견자는 소송까지 제기했으나, 법원은 “사체가 유 회장인 줄 모르고 변사체로 신고했다”는 이유로 포상금 지급을 거부한 당국의 손을 들어줬다. 또 1990년대 말 2년6개월 동안 도주 행각을 벌인 탈옥수 신창원, 2000년대 초 노인과 여성 등 20명을 살해한 흉악범 유영철 등에게 걸린 현상금은 5천만원이었다.

현상금 제도를 체계적으로 운영하는 나라로는 미국을 빼놓을 수 없다. 미국은 이른바 ‘테러리스트’를 겨냥한 ‘정의에 대한 보상 프로그램’(RJP)을 운영한다. 이 프로그램의 누리집은 1984년 출범 이후 그동안 100명이 넘는 정보 제공자에게 포상금 1억5천만달러(약 1740억원) 이상을 지급했다고 밝히고 있다. 4일 현재 올라 있는 ‘일급 지명수배자’는 모두 83명이다.

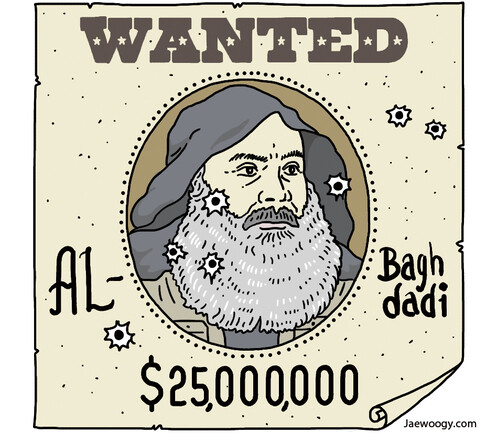

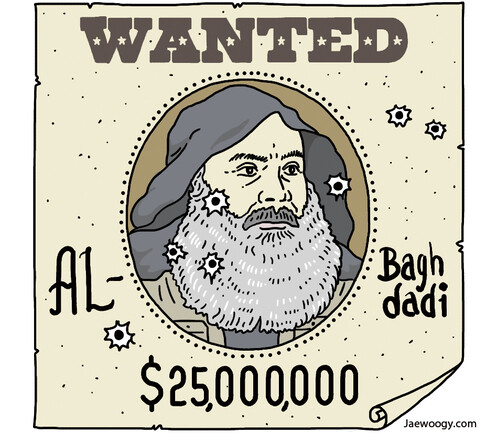

얼마 전엔 ‘이슬람국가’(IS)의 아부 바크르 바그다디 제거에 결정적인 정보를 준 현지인에게 현상금 2500만달러(약 290억원)의 전부 또는 일부를 지급하기로 했다. 2500만달러면 ‘9·11 테러’를 주도한 오사마 빈 라덴과 이라크 전 대통령 사담 후세인의 현상금과 같은 액수다. 그러나 이들 현상금엔 수혜자가 없었기 때문에, 그동안 공개된 최고액은 2003년 사담 후세인의 아들 우다이와 쿠사이에게 각각 걸렸던 1500만달러였다.

현상금 제도는 돈으로 사람의 마음을 살 수 있다는 걸 전제한다. 앞으로 미국은 테러 정보를 위해 얼마나 더 많은 현상금을 내놓아야 할지 궁금하다.

박병수 논설위원

suh@hani.co.kr