경찰의 비무장 흑인 과잉진압 사망으로 시위가 격화하자 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 29일 소셜미디어에 “약탈이 시작되면 총격도 시작된다”고 엄포를 놓았다. 트위터는 즉시 “폭력 미화”라는 경고를 붙이고 노출을 가렸지만, 페이스북은 정책에 어긋나지 않는다며 방치했다.

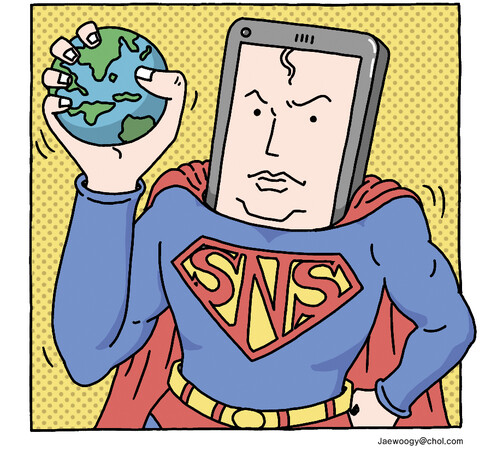

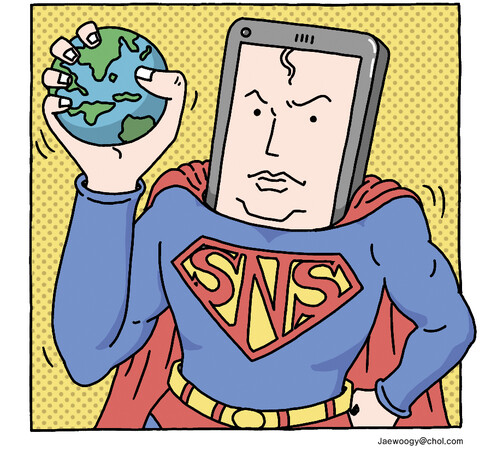

사실 마크 저커버그 자신은 트럼프 발언에 대해 “역겹다”고 말했지만, 페이스북은 ‘표현 자유의 수호신’을 자임한다. “세상을 더 개방적이고 더 연결된 곳으로 만든다”는 게 페이스북이 밝히는 사회적 책무다. 존 밀턴과 존 스튜어트 밀의 자유주의가 24억명이 이용하는 세계 최대 소셜네트워크서비스의 사상적 토대다. 출판과 표현의 자유를 소수 특권층만 누리던 시기의 논리를 21세기 소셜미디어 환경에 그대로 가져오는 것은 위험함을 넘어 사악한 의도다.

사람은 보고 듣는 것을 기반으로 느끼고 판단하는데, 정보 환경은 어느 때보다 기술기업의 영향 아래 있다. 무한한 정보 세상에서 이용자는 도우미 없이는 길을 잃는다. 포털의 초기화면과 인기검색어를 화제로 삼고, 유튜브와 넷플릭스의 추천에 따른 영상을 보고, 페이스북과 인스타그램에서 공유되는 콘텐츠를 소비한다. 미디어 이용시간이 점점 늘어나는 현상은 정보에 대한 비판적 수용이 어려워짐을 의미한다. 결국 검색엔진이 검색결과 첫머리에 올린 것과 유튜브가 추천하고 노출한 영상이 만인의 감정과 인식을 형성하게 된다. 개인 능력과 자유도는 어느 때보다 커진 것 같지만 현실은 기술기업이 빅브러더가 된 상황이다. 정보화의 역설이다.

페이스북 알고리즘에 대한 내부고발도 잇따랐다. 페이스북의 전직 부사장 차마트 팔리하피티야는 2017년 “페이스북은 도파민에 의해 작동하는 단기 피드백 순환고리”라며 사회가 작동하는 방식을 파괴하는 도구라고 털어놨다. 최근 페이스북 대변인에서 물러난 배리 슈닛은 “불이 난 데 휘발유를 뿌리는 게 페이스북의 정교한 콘텐츠 알고리즘”이라고 <원제로>에 기고했다. <뉴욕 타임스>는 지난해 “통제받지 않는 거대 권력 페이스북을 해체해야 한다”는 페이스북의 전 공동창업자 크리스 휴스의 기고를 실었다. 여전히 페이스북 이용자와 이용시간은 늘고 있다. 사회는 거대한 힘의 알고리즘을 민주적으로 통제해야 하고 개인들은 기술의 양면성을 고려한 조심스러운 사용자가 되는 법을 배워야 한다.

구본권 산업팀 선임기자

starry9@hani.co.kr