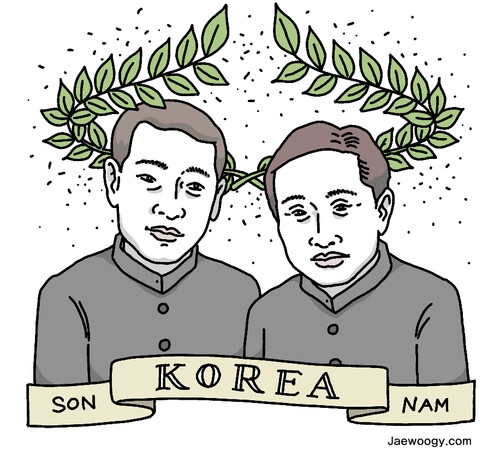

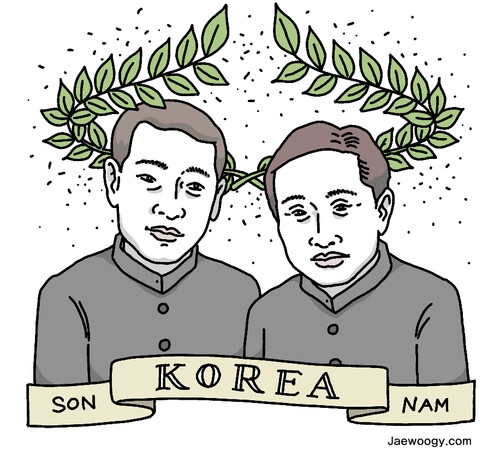

“손기정은 월계수 묘목으로 일장기를 가렸고, 남승룡은 고개를 숙인 채 눈을 감았다.”

문재인 대통령의 8.15 경축사의 한 대목으로, 1936년 베를린 올림픽 마라톤 시상대의 손기정과 남승룡을 묘사하고 있다. 8.15 경축사에 스포츠 선수가 등장하는 것도 새롭지만, 손기정만이 아니라 남승룡을 빼놓지 않은 점이 눈에 띈다. 손기정과 양정고 동문인 남승룡은 한국 사회에서 철저히 잊힌 인물이기 때문이다.

일본의 스포츠 사상가 데라시마 젠이치가 쓴 <손기정 평전>(귀거래사 역)에서도 남승룡의 존재는 미미하다. 일장기 말소 사건을 계기로 일제는 손기정을 배척하지만, 그럴수록 손기정은 식민지 시대 항일의 표상이 됐다. 특히 손기정 이미지와 민족주의의 결합은 해방 이후 한국 스포츠의 국위 선양 담론으로 연결되면서 큰 영향력을 행사해 왔다.

반면 동메달을 딴 남승룡은 1등만 기억하는 세태에 가렸다. 베를린 올림픽 시상대에서 “금메달보다 (일장기를 가릴 수 있는) 화분이 더 부러웠다”는 그의 말에는 식민지 청년의 비애가 드러난다. ‘열혈 청년’인 그는 1947년 보스턴 마라톤에서는 35살의 나이로 출전해 12위로 완주하면서 서윤복의 금메달을 돕는 페이스 메이커 역할도 했다. 이후 대한육상연맹의 이사로, 전남대 교수로 후학을 지도했지만 스포츠 영웅으로 선정되지도 못했고, 국립묘지에 묻힌 것도 아니다.

손기정 평전의 역자인 김연빈은 이를 두고 “일본은 손기정을 버렸고, 한국은 남승룡을 잊었다”고 표현했다. 일본이 손기정의 우승이 항일 정신으로 이어질 것을 두려워해 배격했다면, 한국은 성적 지상주의의 문화에 포섭돼 남승룡을 기억하지 않았다. 국제올림픽위원회에 ‘기테이 손’으로 돼 있는 손기정의 이름을 되찾기 위해 많은 관심을 기울였지만, 3등인 ‘쇼류 난’의 이름을 바꾸려는 노력은 없었다. 식민지 조선의 다른 올림픽 출전 선수들의 이름도 마찬가지다.

지난 9일은 84년 전 손기정이 베를린 마라톤에서 우승한 날이었다. 손기정은 평소 “같이 고생했는데 나만 대접받는다”며 남승룡에 미안해 했다. 남승룡에 대한 합당한 예우는 1등만을 챙기는 엘리트 체육을 혁신해야 한다는 최근의 흐름과 맥이 닿아 있다. 남승룡을 기억하는 일은 체육계의 몫이다. 김창금 스포츠팀 선임기자

kimck@hani.co.kr