“구 회장, 우리도 앞으로 전자사업을 하려고 하네.” 1960년대 말 이병철 삼성 회장이 구인회 엘지 회장과 커피를 마시면서 얘기를 꺼냈다. 구 회장은 벌컥 화를 내며 자리를 박차고 나갔다.(맞수기업열전, 정혁준) 이 회장과 구 회장은 사돈 관계이자, 경남 진주의 지수초등학교에서 동문수학한 사이다. 하지만 이후 삼성전자와 엘지전자는 한치의 양보도 없는 ‘맞수’가 됐다. 특허 침해, 기술과 영업비밀 유출, 부당광고 등 분쟁이 최근까지 끊이지 않고 있다. 언론에서 ‘전쟁’에 비유할 정도다.

2012년은 두 기업의 전쟁이 가장 뜨거웠던 한 해였다. 경찰이 삼성 직원 11명을 엘지에 오엘이디(OLED) 티브이 기술을 유출한 혐의로 기소한 것을 계기로 난타전을 벌였다. 삼성이 엘지 냉장고의 용량이 허위 표시됐다고 광고한 것을 시작으로 광고 금지 가처분신청과 수백억원대 손해배상 소송이 제기됐다. 분쟁은 오엘이디로 확전됐다. 특허침해 금지 가처분신청과 소송, 손해배상소송을 주고받았다.

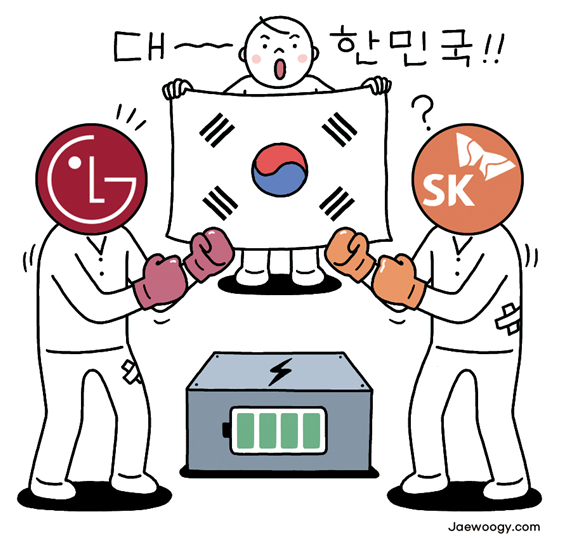

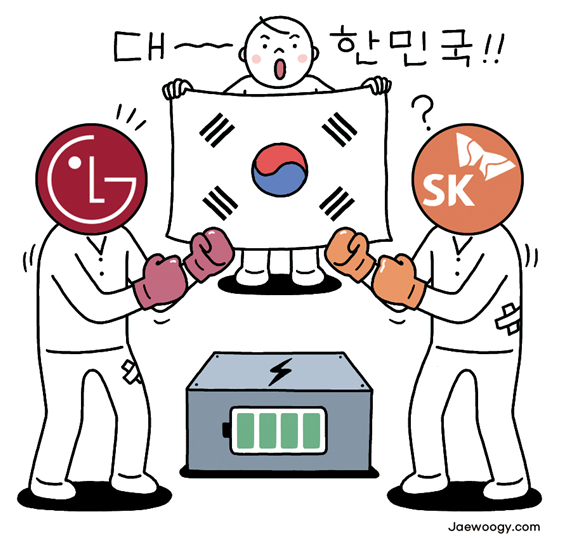

삼성과 엘지가 전통의 맞수라면, 최근 미래 성장산업인 배터리에서 엘지와 에스케이가 신흥 맞수로 떠올랐다. 미국 국제무역위원회(ITC)는 지난 10일 엘지와 에스케이 간 배터리 영업비밀 침해 분쟁에서 엘지의 손을 들어줬다. 미 대통령이 거부권을 행사할 가능성은 크지 않다.

에스케이에는 항소 등 법적 절차를 계속 밟거나, 엘지와 협상으로 사태를 조기 매듭짓는 두 가지 길이 있다. 소송전은 분쟁의 장기화로 인한 불확실성과, 그로 인한 거래선 이탈 위험성이 크다. 협상은 거액의 배상금 부담이 뒤따른다.

두 회사는 배상 규모를 놓고 3조원 안팎과 수천억원으로 입장차가 크다. 엘지는 그동안 수십조원을 투자하고, 10년 가까이 매년 1천억원에 가까운 적자를 감수하며 핵심 기술과 영업비밀을 축적한 점을 강조한다. 에스케이는 협상 의사를 보이면서도 엘지의 요구는 사업을 더 이상 못할 정도로 무리한 수준이라고 주장한다.

일부 언론은 국익을 내세워 분쟁의 조기 매듭을 압박한다. 정세균 국무총리도 “양사가 싸우면 남 좋은 일만 시킨다”면서 조속한 해결을 촉구했다. “왜 우리 편끼리 싸우냐”는 이른바 ‘국뽕식’ 접근법이다. 하지만 삼성-엘지 사례가 보여주듯, 미래 배터리 시장의 주도권을 놓고 치열하게 경쟁하는 두 기업이 처한 현실과는 거리가 있어 보인다.

과거 삼성-엘지의 분쟁이 과열됐을 때도 정부가 중재에 나선 적이 있다. 하지만 화해는 오래가지 않았고, 얼마 안 가 새 전투가 벌어졌다. 공정경제를 강조해온 문재인 정부로서는 보다 근본적인 접근이 필요해 보인다. 기업 간 소모적인 분쟁이 빈발하는 것을 막으려면 공정한 경쟁질서 확립을 위한 법적·제도적 정비가 선결 과제다. 한국 기업 간 분쟁이 미국에서 판정을 받은 것도 국내에서 영업비밀 침해 사건을 신속·공정하게 처리할 수 있다는 신뢰가 부족한 현실을 반영한다.

최태원 회장은 ‘사회적 책임’을 강조해 왔다. 최 회장이 최근 대한상의 차기 회장으로 추대되면서 재계에 사회 책임 경영이 확산할 것이라는 기대감이 크다. 사회 책임의 출발점은 준법경영이다. 엘지와의 해법도 그 원칙에 충실해야 한다. 협상은 예술이라고 한다. 엘지도 명분(영업비밀 침해 인정)과 실리(배상) 사이에서 절충을 통해 에스케이와 윈윈할 수 있는 길을 찾는 지혜가 필요하다.

곽정수 논설위원

jskwak@hani.co.kr