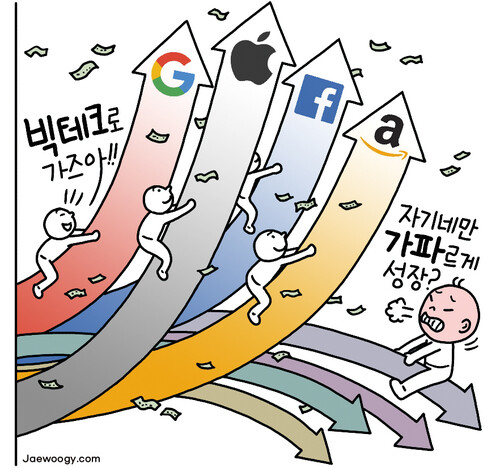

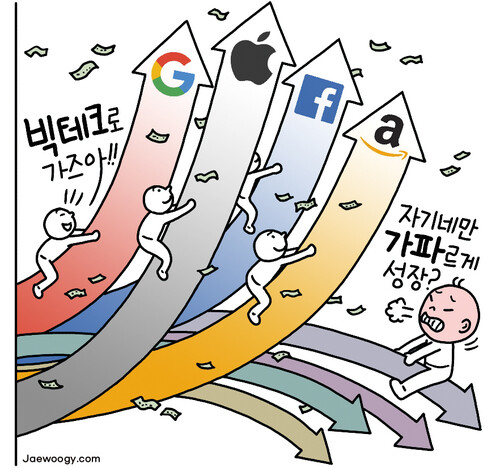

‘빅 테크’란 인터넷 플랫폼을 기반으로 한 거대 정보기술(IT) 기업을 가리킨다. 구글(Google), 애플(Apple), 페이스북(Facebook), 아마존(Amazon) 등 이른바 ‘가파’(GAFA)가 대표적이다.

최근 국내외에서 빅테크에 대한 경고음이 잇따른다. 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금 총재는 “코로나 팬데믹 위기에서 정보기술 부문의 (중략) 거대한 시장 지배자들은 가장 큰 승자로 군림하고 있다”고 지적했다. 한국은행도 보고서에서 “바이든 미 행정부와 민주당의 빅테크에 대한 반독점 규제가 더욱 강화할 것”이라고 전망했다.

미국·유럽 등 선진국의 빅테크에 대한 규제 움직임도 빨라지고 있다. 미국 하원은 지난해 10월 ‘디지털 시장에서의 경쟁과 법집행에 관한 조사보고서’를 발표했다. 보고서는 플랫폼 기업이 지배력을 남용해서 이용자에 과도한 대가를 요구하거나 입점업체에 불공정행위(갑질)를 하지 못하도록 개선방안을 권고했다.

또 미 법무부와 공정거래위원회(FTC)는 구글과 페이스북을 상대로 반독점소송을 제기했다. 구글은 모바일 검색시장의 94%를 차지하는 지배력을 이용해 애플의 스마트폰 등에 자사의 검색 앱을 선탑재하도록 해 다른 업체들과의 경쟁을 제한한 혐의다. 페이스북은 신생 경쟁기업을 인수해 소셜네트워크 시장을 독점화한 혐의다.

유럽연합(EU)의 대응은 더 빠르다. 지난해 12월 디지털시장법(DMA)과 디지털서비스법(DSA) 제정안을 내놨다. 전자는 빅테크의 불공정행위를 규율하고, 후자는 빅테크로부터 소비자를 보호하기 위한 내용이 담겼다.

미국에서 빅테크 독점 논란은 처음이 아니다. 100년간 미국 통신시장을 지배하며 ‘통신공룡’으로 불렸던 에이티앤티(AT&T)는 독점 폐해가 심해지면서 1982년 7개의 지역전화회사들로 분할됐다. 세계 최대 소프트웨어 기업인 마이크로소프트도 1998년 미 법무부에 의해 반독점소송이 제기됐다.

기술혁신의 주역으로 불렸던 빅테크가 독점 폐해의 주범으로 꼽히는 현실은 아이러니하다. 빅테크의 독점화 위험성은 플랫폼의 장악이 바로 시장지배력으로 이어지는 특성 때문이다. 이는 시장에 진입장벽을 구축해 신생기업의 혁신을 가로막고, 소비자 선택권을 제한할 수 있다. 개인정보 유출 등 사생활 침해 논란도 제기된다. 코로나가 불러온 ‘언택트 시대’가 빅테크에게는 시장지배력을 높일 좋은 기회가 됐다.

한국도 빅테크 폐해가 남의 일이 아니다. 구글·페이스북 등 외국계와 네이버·카카오·쿠팡 등 토종계의 플랫폼 시장지배력이 갈수록 커지고 있다. 하지만 빅테크의 횡포로부터 입점업체와 소비자를 보호하기 위한 규율은 허술하다. 공정위는 1월 말 플랫폼 기업과 입점업체 간 공정시장 구축을 위한 ‘온라인 플랫폼 공정화법’을 국회에 제출했다. 이어 3월초 소비자 보호를 위한 전자상거래법 개정안을 입법예고했다. 하지만 국회에서 법안 심의가 진통을 겪고 있다. 방송통신위원회가 플랫폼 기업에 대한 규제는 자신들 영역이라며 반대하기 때문이다. 전통적으로 독점분야는 공정위의 영역이다. 빅테크 규율체계 도입이 부처 간 밥그릇 싸움으로 차질을 빚어서는 안될 것이다.

곽정수 논설위원

jskwak@hani.co.kr