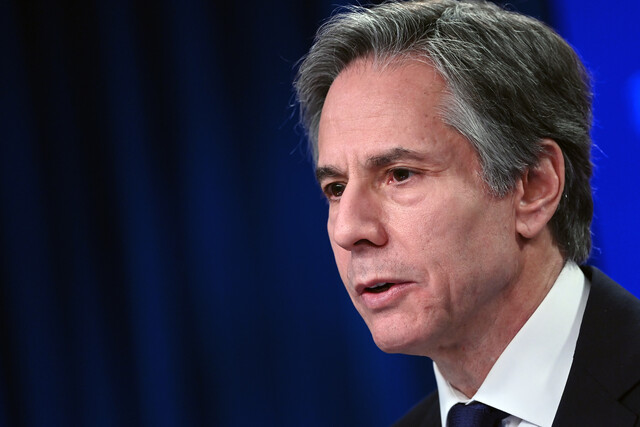

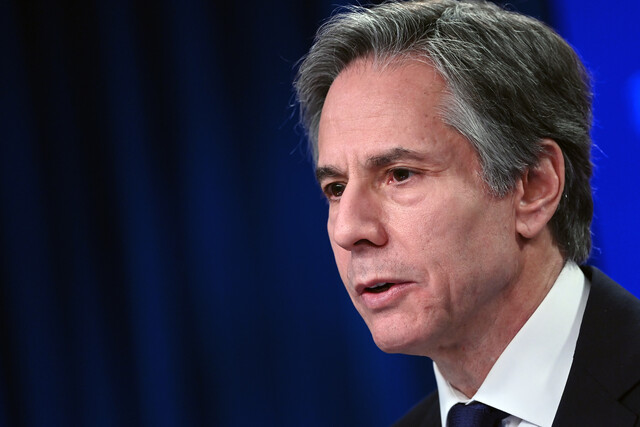

앤서니 블링컨 미국 국무장관이 30일(현지시각) ‘2020 국가별 인권 보고서’를 공개하면서 기자들의 질문에 답하고 있다. 워싱턴/AP 연합뉴스

미국 정부가 북한 인권 문제를 “대북정책의 필수 요소”로 거듭 강조하고 있다. 리사 피터슨 국무부 민주주의·인권·노동 담당 차관보 대행은 30일(현지시각) ‘2020 국가별 인권 보고서’를 공개하면서 “인권은 북한 정권에 대한 우리의 전반적 정책에서 없어서는 안 될 요소로 남아있을 것”이라며 “우리는 북한 정권에 지독한 인권 침해에 대해 계속 책임을 지도록 할 것”이라고 밝혔다.

올해 인권보고서의 북한 관련 내용은 보안부대가 많은 인권 유린 행위를 저지르고 있고 당국에 의한 불법적이거나 임의적 살해, 강제 실종 등이 벌어지고 있다는 내용으로, 예년과 크게 달라진 부분은 없다. 다만 인권과 민주주의에 무관심했던 트럼프 행정부와 달리, 바이든 행정부가 ‘인권을 중심에 둔 외교’ 방침을 분명히 하고 있다는 점에서 그 무게가 다르다.

북한이 인권 문제가 거론되면 민감하게 반응하는 변수를 고려할 때, 북-미 비핵화 협상 재개의 문턱이 높아질 가능성이 크다. 그동안 북한 인권 문제를 정면으로 제기하기보다는 비핵화와 남북 교류·협력을 통해 자연스럽게 개선을 추진한다는 입장을 취해 온 우리 정부의 고민도 깊어질 수밖에 없다. 2일(현지시각)에는 워싱턴에서 한·미·일 안보실장이 만나 대북정책과 관련한 최종 조율을 할 예정이다. 북한 인권에 대한 우리의 입장과 원칙이 정립되어야, 한-미 양국의 대북정책과 외교의 방향도 명확해질 수 있다.

한국 사회에서 보수세력은 북한 인권 문제를 북한과의 대화와 협력에 반대하는 구실로 삼아 왔고, 진보 진영은 비핵화 협상과 남북화해를 우선하고 인권 문제를 후순위로 미뤄 온 게 사실이다. 바이든 행정부가 인권을 강조하는 데 대해, 외부의 압박으로는 북한 인권 문제를 해결할 수 없다는 지적이 나온다. 또 미국이 인권의 깃발을 내걸면서 이라크를 침공하거나 남미 등에서 독재정권을 지원했던 ‘위선’도 비판을 받는다.

하지만, 미국 정부의 태도 변화는 엄연한 현실이다. 이참에 우리 정부도 북한 인권에 대한 대응 원칙을 구체적으로 재점검해야 한다. 미국과 정책 조율 과정에서뿐 아니라, 우리 사회 내부에서도 북한 인권에 대한 여론의 공감대를 만들 필요가 있다. 북한 인권 개선에 어떻게 실질적으로 기여할 수 있을지, ‘미리 온 통일’로 불리는 국내 정착 탈북민들을 어떻게 포용할지 등에 대해서도 더욱 적극적으로 고민해야 한다.