유승민 새누리당 원내대표가 25일 오후 국회에서 열린 의원총회를 마치고 나와 거취를 묻는 취재진의 질문에 “(사퇴 요구는) 더 잘하라는 채찍으로 받아들이겠다”고 말한 뒤 원내대표실로 향하고 있다. 이정아 기자 leej@hani.co.kr

앞에선 청와대가 으르렁

안에선 친박계가 흔들고

밖에선 새정치가 압박해

여 의총선 재신임했지만

평탄치 않은 미래 예고

안에선 친박계가 흔들고

밖에선 새정치가 압박해

여 의총선 재신임했지만

평탄치 않은 미래 예고

25일 박근혜 대통령이 국회법 개정안에 대한 거부권을 행사하면서 유승민 새누리당 원내대표를 사실상 ‘불신임’했지만, 새누리당은 의원총회를 열어 유승민 원내대표를 일단 ‘재신임’했다. 유승민 원내대표도 이날 친박(친박근혜)계의 사퇴 요구에 대해 “더 잘하라는 채찍으로 받아들이겠다”며 사퇴할 뜻이 없음을 분명히 했다. 그러나 당내 친박근혜계 의원들의 지속적 흔들기와 청와대의 냉랭한 태도, 야당의 반발 등으로 유 원내대표의 앞길이 순탄치는 않을 전망이다.

유 원내대표는 이날 4시간45분에 걸친 의원총회를 마친 뒤 기자들과 만나 “의원들이 원내대표인 나와 청와대 사이에 소통이 원활치 못했던 점에 대해 걱정도 하고 질책도 했다”며 “그 점에 대해선 내가 매우 송구스럽게 생각한다”고 말했다. 아울러 “앞으로 당청 관계를 다시 복원시키고자 나나 당대표, 최고위원과 같이 의논해 복원시키는 길을 찾아보겠다고 약속을 드렸다”고 전했다. 그는 의총 뒤 원내부대표단과의 저녁식사 자리에서 “사퇴를 요구하는 의원들이 많으면 물러나려고 했다”고 그간의 ‘마음고생’을 털어놓은 것으로 전해졌다.

유 원내대표가 “대통령과 충돌을 피하기 위해 국회법을 재의결하지 않겠다”고 함으로써 당내 갈등은 일부 가라앉는 분위기이지만, 청와대와 당내 친박 세력들의 끊임없는 ‘유승민 흔들기’는 계속될 가능성이 높다. 친박계인 김태흠 의원은 의총 뒤 <한겨레>와의 통화에서 “유 원내대표의 유임은 당내 화근으로 남을 것”이라며 “당내에서 원내대표로서의 권위와 신뢰를 이미 상실했고 청와대와의 관계 회복도 어려울 것”이라고 말했다. 친박계의 다른 의원은 “유 원내대표의 거취 문제가 오늘로 끝난 게 아니다. 앞으로 계속 나올 수밖에 없는 얘기”라고 말했다.

유 원내대표와 청와대의 ‘소통 단절’도 하루아침에 극복하긴 쉽지 않은 과제다. 박 대통령이 이날 국무회의에서 유 원내대표를 콕 찍어서 불만을 표한 만큼, 유 원내대표의 유임을 반길 리 없어 보인다. 김태흠 의원은 “박 대통령의 오늘 메시지는 ‘유승민과 같이 갈 수 없다’는 것”이라고 말했다. 새누리당 관계자는 “청와대가 유 원내대표와의 당·정·청 협의를 계속 거부할 수도 있다”고 말했다.

이 때문에 유 원내대표가 지난 4월 원내교섭단체 대표 연설에서 밝힌 법인세 인상 등 청와대 기조와 배치되는 정책 노선을 본격화하는 데도 제약이 따를 것이라는 관측이 있다. 유 원내대표에게는 “당분간 청와대와의 관계를 고려해 완급조절이 필요하다”는 조언도 들어가는 것으로 알려졌다. 친박계인 함진규 의원은 “유 원내대표가 정책을 의견수렴 없이 자기 마음대로 추진하려 한다면 사퇴론이 또 나올 수 있다”고 말했다.

야당과의 불화도 감수해야 한다. 새누리당이 이날 의총에서 국회법 개정안을 재의결에 부치지 않고 자동폐기하기로 결정함에 따라 야당과의 전면전이 불가피한 상황이다. 정의화 국회의장은 그동안 “헌법 절차대로 하겠다”며 국회법을 재의결에 부치겠다는 뜻을 밝혀왔다. 그러나 현실적으로 과반 의석을 지닌 새누리당이 재의결에 반대하며 본회의를 거부하면 의사정족수 미달로 본회의 자체를 열 수가 없다. 박수현 새정치연합 원내대변인은 “211명의 국회의원이 합의하여 국회를 통과시킨 국민과의 약속을 파기한 것이다. 여야간 합의도 헌신짝처럼 저버린 배신의 정치”라며 “새누리당이 국회의 권리와 의무를 스스로 포기함으로써 의회민주주의에 조종을 울린 것”이라고 비판했다. 유 원내대표의 측근들은 “우선은 여당 내부를 수습하는 게 중요하고, 야당과의 관계는 그다음”이라며 “이제 야당과도 잘 풀어가야 한다”고 말했다.

최혜정 기자 idun@hani.co.kr

유 원내대표가 “대통령과 충돌을 피하기 위해 국회법을 재의결하지 않겠다”고 함으로써 당내 갈등은 일부 가라앉는 분위기이지만, 청와대와 당내 친박 세력들의 끊임없는 ‘유승민 흔들기’는 계속될 가능성이 높다. 친박계인 김태흠 의원은 의총 뒤 <한겨레>와의 통화에서 “유 원내대표의 유임은 당내 화근으로 남을 것”이라며 “당내에서 원내대표로서의 권위와 신뢰를 이미 상실했고 청와대와의 관계 회복도 어려울 것”이라고 말했다. 친박계의 다른 의원은 “유 원내대표의 거취 문제가 오늘로 끝난 게 아니다. 앞으로 계속 나올 수밖에 없는 얘기”라고 말했다.

유 원내대표와 청와대의 ‘소통 단절’도 하루아침에 극복하긴 쉽지 않은 과제다. 박 대통령이 이날 국무회의에서 유 원내대표를 콕 찍어서 불만을 표한 만큼, 유 원내대표의 유임을 반길 리 없어 보인다. 김태흠 의원은 “박 대통령의 오늘 메시지는 ‘유승민과 같이 갈 수 없다’는 것”이라고 말했다. 새누리당 관계자는 “청와대가 유 원내대표와의 당·정·청 협의를 계속 거부할 수도 있다”고 말했다.

이 때문에 유 원내대표가 지난 4월 원내교섭단체 대표 연설에서 밝힌 법인세 인상 등 청와대 기조와 배치되는 정책 노선을 본격화하는 데도 제약이 따를 것이라는 관측이 있다. 유 원내대표에게는 “당분간 청와대와의 관계를 고려해 완급조절이 필요하다”는 조언도 들어가는 것으로 알려졌다. 친박계인 함진규 의원은 “유 원내대표가 정책을 의견수렴 없이 자기 마음대로 추진하려 한다면 사퇴론이 또 나올 수 있다”고 말했다.

야당과의 불화도 감수해야 한다. 새누리당이 이날 의총에서 국회법 개정안을 재의결에 부치지 않고 자동폐기하기로 결정함에 따라 야당과의 전면전이 불가피한 상황이다. 정의화 국회의장은 그동안 “헌법 절차대로 하겠다”며 국회법을 재의결에 부치겠다는 뜻을 밝혀왔다. 그러나 현실적으로 과반 의석을 지닌 새누리당이 재의결에 반대하며 본회의를 거부하면 의사정족수 미달로 본회의 자체를 열 수가 없다. 박수현 새정치연합 원내대변인은 “211명의 국회의원이 합의하여 국회를 통과시킨 국민과의 약속을 파기한 것이다. 여야간 합의도 헌신짝처럼 저버린 배신의 정치”라며 “새누리당이 국회의 권리와 의무를 스스로 포기함으로써 의회민주주의에 조종을 울린 것”이라고 비판했다. 유 원내대표의 측근들은 “우선은 여당 내부를 수습하는 게 중요하고, 야당과의 관계는 그다음”이라며 “이제 야당과도 잘 풀어가야 한다”고 말했다.

최혜정 기자 idun@hani.co.kr

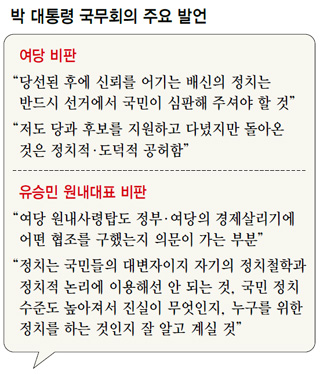

박 대통령 국무회의 주요 발언

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)