산업통상자원부가 녹색요금제 도입을 준비하면서 기업들의 재생에너지 전기 소비를 온실가스 감축 실적으로 간주해 탄소배출권을 주는 방안을 추진해 논란이 일고 있다. 재생에너지 산업의 경쟁력을 강화해 온실가스 배출을 줄인다는 취지와 달리 온실가스 배출 확대로 연결될 우려 때문이다.

녹색요금제는 재생에너지로 만든 전기를 쓰려는 소비자를 대상으로 일반 전기요금에 프리미엄을 얹어 별도의 요금을 받는 제도다. 산업부는 지난해 4월 기업을 대상으로 녹색요금제 추진 방침을 밝힌 바 있으며, 올해 안에 도입하는 것을 내부적 목표로 삼고 있다. 공급받는 전기는 그대로지만 비싼 녹색요금을 낸 기업은 재생에너지 설비 확충에 필요한 자금을 지원하는 셈이 된다. 1993년 미국을 시작으로 독일, 네덜란드 등에서 잇따라 도입되어 재생에너지 보급을 돕는 수단으로 자리 잡았다.

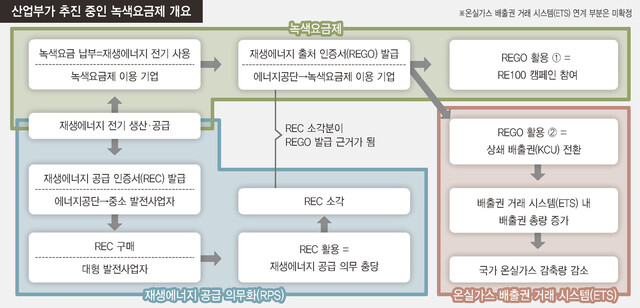

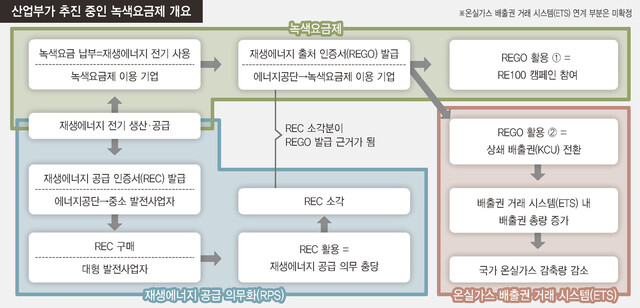

산업부는 녹색요금제 참여 기업에게 재생에너지 전기를 사용했다는 확인서인 ‘재생에너지 출처인증서’(REGO)를 발급해 줄 계획이다. 재생에너지 전기만 100% 사용하는 것을 목표로 한 글로벌 캠페인(RE100)에 참여할 근거로 쓰게 하려는 것이다. 문제는 여기서 한 발 더 나가 녹색요금제를 국가 온실가스 감축 목표에 맞춰진 ‘배출권거래 시스템’(ETS)에 연계시키려 한다는 점이다. 산업부는 녹색요금제를 활성화하기 위한 방법으로 참여 기업들이 받을 출처인증서를 ‘상쇄 배출권’(KCU)으로 전환하는 방안을 환경부와 협의 중이다. 상쇄 배출권은 온실가스 의무감축 대상 기업이 외부에서 별도로 온실가스를 감축해 ‘외부사업 인증실적’(KOC)을 확보했을 때 주어지는 배출권이다.

화석에너지 대신 재생에너지로 전기를 만들면 그만큼 온실가스 배출이 줄어든다. 그 환경적 성과는 생산된 전기가 한국전력의 전력계통에 들어올 때 보상된다. 생산자에게 전기값과 별도로 전력거래소에서 팔 수 있는 배출권과 같은 성격의 ‘재생에너지 공급인증서’(REC)가 발급되기 때문이다. 산업부 계획대로면 생산 단계에서 이미 반영된 재생에너지 전환 성과가 소비 단계에서 이중으로 반영되게 된다. 게다가 상쇄 배출권 공급이 늘어나는만큼 국가 전체 온실가스 감축량은 줄어들 수밖에 없다. 장이재 환경부 기후경제과장은 “국가 온실가스 감축 로드맵에 이미 에너지 전환을 통해 감축하기로 한 양이 있는데, 아르이시를 상쇄 배출권으로 인정하는 것은 이중 계산이 된다”고 말했다. 환경단체 사이에서 산업계 전체 온실가스 감축 성과를 부풀리면서 기후변화 대응에 역행하게 된다는 우려가 나오는 배경이다.

녹색 프리미엄을 어떤 수준을 정할 것인지도 쟁점이다. 만약 프리미엄을 더한 녹색요금이 실제 재생에너지 전기 생산비에도 못미칠 정도로 적다면 녹색요금을 내고 쓴 전기를 100% 재생에너지 전기로 볼 수 없다. 이진선 그린피스 기후에너지 캠페이너는 “기업 입장에서는 재생에너지 인증은 받고 싶고 돈은 들이고 싶지 않으니 싸게 해달라고 하지만, 녹색요금제 취지를 달성하려면 녹색 프리미엄을 재생에너지 공급인증서 가격 수준으로 책정해야 한다”고 말했다.

이와 관련해 오승철 산업부 신재생에너지정책과장은 “프리미엄은 업계가 얼마나 지불할 의사가 있는지, 기업들을 들어오게 할 유인효과 같은 것과 외국의 수준, 엘시오이(균등화 발전비용) 하한선 등을 함께 검토해 결정될 것”이라고 말했다. 기업들의 지불 의사와 유인효과를 앞세우게 되면 프리미엄을 포함한 녹색요금은 낮게 갈 수밖에 없다. 요금은 배출권 문제와 달리 환경부 동의를 얻지 않아도 된다.

녹색요금제에 대한 우려가 높아지면서 그린피스 등 환경단체들은 기업 전력구매계약(PPA) 제도를 도입하자고 목소리를 높이고 있다. 이 제도는 기업이 재생에너지 발전사업자로부터 전력을 직구매하게 하는 제도다. 직접 사려면 제 값을 줄 수밖에 없다. 지불된 돈은 번거로운 과정을 안 거치고 바로 재생에너지 발전설비 확충에 투입돼 온실가스 감축으로 이어질 수 있다는 논리다.

오승철 산업부 신재생에너지정책과장은 “기업들 요구에 따라 녹색요금제와 배출권거래제의 연계를 추진하지만, 전체 온실가스 배출량이 늘어나지는 않도록 할 것”이라고 말했다.

김정수 선임기자

jsk21@hani.co.kr