‘병원 기업화’ 진료비 부르는게 값

무너지는 건강보험, 시름 깊은 환자들 - (하)꿈틀대는 영리병원

같은 수술도 비급여 시술넣어 수백만원 더받아

환자들 선택권 묵살·의료 서비스 질 향상 의문

네트워크병원들 벌써 편법 동원 ‘영리화’ 추진 이아무개(52·경기 고양시)씨는 팔순 노모가 허리 디스크를 앓으면서 고민에 빠졌다. 소문난 병원들에서 진단을 받았는데, 수술 등 진료비는 병원마다 두 배 넘게 차이가 났다. “왜 비싸냐?”고 물으면, “우리 기기와 수술법이 최신식이어서”라는 답변이 돌아왔다. 이씨는 “ㅅ병원은 200만원대를, ㅇ병원은 600만원대를 불렀다”며 “더 좋아서 비싸다니, 비싼 병원을 택했다”고 말했다. 하지만 이씨 어머니가 비싼 만큼 더 좋은 치료를 받았는지는 논란의 여지가 있다. 진료 내역을 살펴본 한 신경외과 의사는 “여느 병원 같으면 수술비는 본인 부담 45만원으로 끝났을 텐데, 보험이 안 되는 시술을 더해 160만원을 추가했다”며 “이 시술을 두고 논란이 많지만, 질 좋은 의료를 판단할 능력이 없는 환자에겐 선택권이 없다”고 말했다.

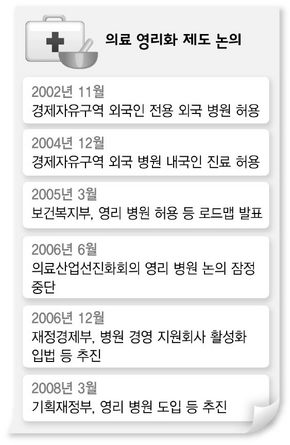

이명박 정부가 의료산업화 정책 추진을 가속화하면서 ‘영리병원 도입’이 쟁점으로 떠오르고 있다. 참여정부가 영리병원 논의를 시작한 데 이어, 현 정부의 기획재정부는 영리병원 도입 추진 방침을 밝혔다. 영리병원은 벌어들인 수익을 병원 사업 밖으로 빼내는 데 제한이 없다. 돈벌이 진료에 치중할 이유가 훨씬 큰 셈이다. 현행법상 병·의원 개설은 비영리법인이나 의사에게만 허용돼 있다.

의료업계의 대응은 발빠르다. 건강보험이 안 되는 비급여 시술이 많은 진료 과목에선 갖가지 ‘우회로’로 영리 의료의 물꼬를 트고 있다. 여러 분원을 둔 우리들 병원이나, 고운세상 피부과·함소아 한의원·예치과 같은 ‘네트워크 병원’들은 병원경영지원회사(MSO)를 통해 영리병원 모습을 갖춰 가고 있다. 병원 경영을 도맡는 이 회사는 경영 서비스료를 받아가는 형식으로 막대한 이윤을 빼내는 통로가 될 수 있다. 또 상장 등으로 외부 투자자 돈을 끌어들이기도 쉽다.

이명박 정부가 의료산업화 정책 추진을 가속화하면서 ‘영리병원 도입’이 쟁점으로 떠오르고 있다. 참여정부가 영리병원 논의를 시작한 데 이어, 현 정부의 기획재정부는 영리병원 도입 추진 방침을 밝혔다. 영리병원은 벌어들인 수익을 병원 사업 밖으로 빼내는 데 제한이 없다. 돈벌이 진료에 치중할 이유가 훨씬 큰 셈이다. 현행법상 병·의원 개설은 비영리법인이나 의사에게만 허용돼 있다.

의료업계의 대응은 발빠르다. 건강보험이 안 되는 비급여 시술이 많은 진료 과목에선 갖가지 ‘우회로’로 영리 의료의 물꼬를 트고 있다. 여러 분원을 둔 우리들 병원이나, 고운세상 피부과·함소아 한의원·예치과 같은 ‘네트워크 병원’들은 병원경영지원회사(MSO)를 통해 영리병원 모습을 갖춰 가고 있다. 병원 경영을 도맡는 이 회사는 경영 서비스료를 받아가는 형식으로 막대한 이윤을 빼내는 통로가 될 수 있다. 또 상장 등으로 외부 투자자 돈을 끌어들이기도 쉽다.

대한네트워크병의원협회의 안건영 사무총장은 “2006년 말 창립 당시 10개 브랜드의 네트워크 병원이 회원이었는데, 올 4월 현재 48개 브랜드가 443개 병·의원을 운영한다”며 “병원경영지원회사나 영리병원을 법제화해서 의료 서비스업을 키워야 한다”고 말했다. 이들은 영리병원이 도입될 경우 경쟁으로 가격이 낮아지고, 의료서비스의 질도 향상될 것이라고 주장한다. 하지만 현재의 의료 영리화 수준에서도 환자들이 겪는 피해가 만만찮다는 지적이 많다. 의료를 영리화했을 때 병원이 환자 건강보다 돈벌이를 앞세우면, 환자는 저항할 방법이 마땅히 없다. 의사나 병원에 비해 전문성이 떨어져 권하는 대로 진료를 받을 수밖에 없기 때문이다. 같은 증세라도 병원마다 진료비는 천차만별이다. 건강보험은 가격을 정해 놓지만, 보험이 안 되는 비급여는 병원이 관할 보건소에 시술 항목과 가격을 신고만 하면 된다. 엠아르아이(MRI) 진단료조차 병원마다 들쭉날쭉하는 이유다. 성남희 건강세상네트워크 팀장은 “건강보험으로 해결할 수 있는 치료에 몇 가지 비급여 시술을 끼워 비싼 진료비를 물게 하거나 검사·진료 패키지를 만들어 환자 선택권을 묵살하는 일이 흔하다”며 “영리병원은 이런 식으로 투자자에게 이윤을 돌려줄 방법부터 찾게 될 것”이라고 말했다. 이종명 보건의료단체연합 정책위원은 “병원 영리화가 가장 많이 진전된 미국의 경우, 만성신부전 환자의 사망률이 영리 투석시설에서는 21%이고, 비영리에서는 17%로 차이가 난다”며 “단순히 진료비의 문제가 아니라 환자 생명을 좌우하는 의료의 질도 달린 문제”라고 말했다. 정세라 김양중 기자 seraj@hani.co.kr

환자들 선택권 묵살·의료 서비스 질 향상 의문

네트워크병원들 벌써 편법 동원 ‘영리화’ 추진 이아무개(52·경기 고양시)씨는 팔순 노모가 허리 디스크를 앓으면서 고민에 빠졌다. 소문난 병원들에서 진단을 받았는데, 수술 등 진료비는 병원마다 두 배 넘게 차이가 났다. “왜 비싸냐?”고 물으면, “우리 기기와 수술법이 최신식이어서”라는 답변이 돌아왔다. 이씨는 “ㅅ병원은 200만원대를, ㅇ병원은 600만원대를 불렀다”며 “더 좋아서 비싸다니, 비싼 병원을 택했다”고 말했다. 하지만 이씨 어머니가 비싼 만큼 더 좋은 치료를 받았는지는 논란의 여지가 있다. 진료 내역을 살펴본 한 신경외과 의사는 “여느 병원 같으면 수술비는 본인 부담 45만원으로 끝났을 텐데, 보험이 안 되는 시술을 더해 160만원을 추가했다”며 “이 시술을 두고 논란이 많지만, 질 좋은 의료를 판단할 능력이 없는 환자에겐 선택권이 없다”고 말했다.

의료 영리화 제도 논의

대한네트워크병의원협회의 안건영 사무총장은 “2006년 말 창립 당시 10개 브랜드의 네트워크 병원이 회원이었는데, 올 4월 현재 48개 브랜드가 443개 병·의원을 운영한다”며 “병원경영지원회사나 영리병원을 법제화해서 의료 서비스업을 키워야 한다”고 말했다. 이들은 영리병원이 도입될 경우 경쟁으로 가격이 낮아지고, 의료서비스의 질도 향상될 것이라고 주장한다. 하지만 현재의 의료 영리화 수준에서도 환자들이 겪는 피해가 만만찮다는 지적이 많다. 의료를 영리화했을 때 병원이 환자 건강보다 돈벌이를 앞세우면, 환자는 저항할 방법이 마땅히 없다. 의사나 병원에 비해 전문성이 떨어져 권하는 대로 진료를 받을 수밖에 없기 때문이다. 같은 증세라도 병원마다 진료비는 천차만별이다. 건강보험은 가격을 정해 놓지만, 보험이 안 되는 비급여는 병원이 관할 보건소에 시술 항목과 가격을 신고만 하면 된다. 엠아르아이(MRI) 진단료조차 병원마다 들쭉날쭉하는 이유다. 성남희 건강세상네트워크 팀장은 “건강보험으로 해결할 수 있는 치료에 몇 가지 비급여 시술을 끼워 비싼 진료비를 물게 하거나 검사·진료 패키지를 만들어 환자 선택권을 묵살하는 일이 흔하다”며 “영리병원은 이런 식으로 투자자에게 이윤을 돌려줄 방법부터 찾게 될 것”이라고 말했다. 이종명 보건의료단체연합 정책위원은 “병원 영리화가 가장 많이 진전된 미국의 경우, 만성신부전 환자의 사망률이 영리 투석시설에서는 21%이고, 비영리에서는 17%로 차이가 난다”며 “단순히 진료비의 문제가 아니라 환자 생명을 좌우하는 의료의 질도 달린 문제”라고 말했다. 정세라 김양중 기자 seraj@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)